【訳者解説】北斎の娘、亡霊となって自作を追う——小説『赤富士と応為、そしてボストンの男たち』

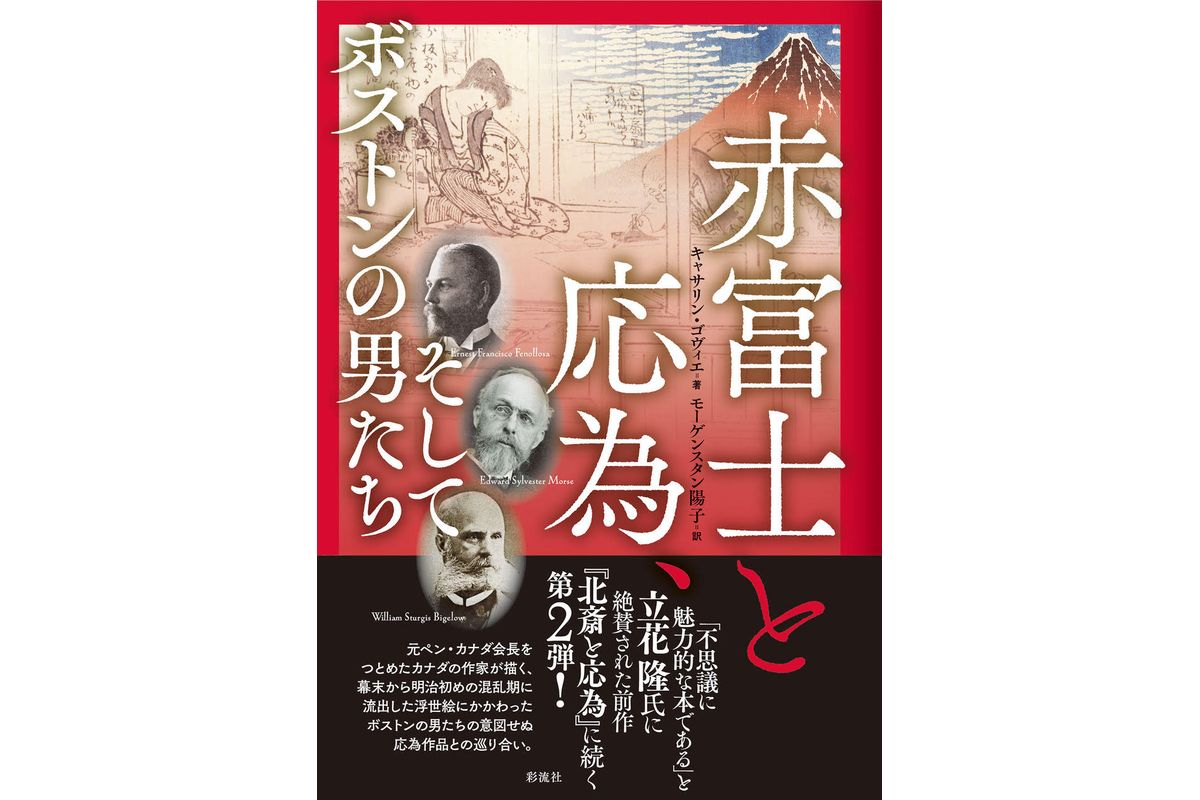

『赤富士と応為、そしてボストンの男たち』(キャサリン・ゴヴィエ、彩流社)

葛飾北斎の娘の栄、画号応為については以前こちらでも書かせていただいたが、カナダのベテラン作家キャサリン・ゴヴィエ氏(元ペン・カナダ会長、カナダ勲章受章者)の北斎と応為シリーズの翻訳に携わることができたおかげで、たくさんの専門家の声を聞き、応為について多くを知ることができた。

といっても、応為の生涯についてはほとんどが謎のままだ。現存する落款入りのたった十点ほどの作品が、応為の存在と実力を世に示しているにすぎない。父北斎をして「美人画では娘に敵わない」と言わしめ、また一時期北斎をも凌ぐ稼ぎを得たこともある優秀な芸術家の詳細が不明とは、一体どういうわけなのだろう(菊之画の注文にて父以上の報酬を得たという記録が残されている(1))。

最晩年の北斎の多作を学者たちが疑問視しながらも、誰一人として応為代筆の可能性に触れないなか、フィクションという形で真相解明に挑戦したのがゴヴィエ氏の前作『北斎と応為』(彩流社、原題:The Ghost Brush)だ。本作が学界に与えた影響は、ニューヨークのメトロポリタン美術館の日本美術キュレーターであるジョン・カーペンター博士も認めるところだ。

あるいは、応為には代筆をしているつもりはなかったのかもしれない。洋の東西を問わず、高名な芸術家や職人が工房として共同作業することは、中世では珍しくなかった。北星部屋の一員として作品を仕上げることに、応為は何の抵抗もなかったのかもしれない。その意味では、杉浦日向子氏の『百日紅』版の、飄々(ひょうひょう)と作画に集中する応為が、私たち日本人の応為像として一番しっくりくるかもしれない。

ただ私は、カナダ人著者の目線で描く「ちょっと洋風の応為」もそれはそれで楽しいと思う。自我に目覚め自分探しを始める応為、女性に対する不当な扱いに抗議する応為。小説『北斎と応為』の続編『赤富士と応為、そしてボストンの男たち』(彩流社)では、亡霊となって蘇った応為が、海外に流出した自分の作品の行方を追うストーリーだ。

本書にはウィリアム・ビゲロー、アーネスト・フェノロサ、エドワード・モースの三人のボストン人が登場する。ボストンには日本国外最大級の日本美術コレクションがあるが、多くは彼らが集め、寄贈したものだ。1884年、日本政府の命を受けたフェノロサは文部省図画調査会委員として、岡倉天心らとともに古社寺宝物調査を行い目録を作成する傍ら、浮世絵などの美術品も収集した。そこにはもちろん北斎作とされる作品も含まれていた。明治初期の混沌、そして日本自体が自国の芸術の価値を評価できないでいるなか、集められた芸術品の行方も次第にうやむやになっていく。

ボストン美術館所蔵の葛飾応為『三曲合奏図』|Wikimedia Commons

のちに一行は帰国し、フェノロサはボストン美術館東洋部長に就任するが、年若い助手との不倫が原因で、街の権力者であるビゲローと仲違いし、失業することとなる。堅苦しいことで知られる当時のボストン社会では、不倫・離婚は許されることではなかった。やがて再婚したフェノロサは、夫婦で再び日本を訪れるが、前回のような政府の後ろ盾もなく、生活は困窮していく。

フェノロサは糊口を凌ぐため、世紀の変わり目に北斎展を数度主催する。出展は自らの所蔵品や借りものだが、注目すべきは1900年に小林文七という美術商と組み、東京で行われた「北斎・葛飾派 肉筆画展」のカタログだ。カタログの発行は展覧会の1年後だが、フェノロサはその中でいくつかの作品を、はっきりと「栄女筆」と記しているのだ。モースも応為の作品に言及している。フェノロサがそう判断するに至った過程を、ゴヴィエ氏は応為の幽霊をとおして想像力豊かに描いている。本書にはカタログからの抜粋も含まれているので詳しくはそちらに目を通してみてほしいが、それにしても、それほどの応為の評価は一体どこへ行ってしまったのか。それについても、ゴヴィエ氏は綿密な調査に基づいた推論を展開する。

ボストン・コネクションのほか、もうひとつの文脈として本作が辿るのがフェミニズムの歴史だ。そう遠くはない昔、離婚が恥とされ、女性に選挙権はなく、意見は重視されなかった。そんな時代に生きるフェノロサの二度目の結婚相手であるメアリーは、自らも成功した作家でありながら、作品に男性のペンネームを使ったり、フェノロサの「影」としての役割に徹したりしている。メアリーもまた、愛する男性に功績を奪われたアーティストの一人だ。

そんなメアリーと応為が次第に心を通わせるようになる過程、そして二つの世界の融合が、本作の真のクライマックスかもしれない。近年では、失われた女性芸術家たちの名誉回復の兆しが見える。ロダンとカミーユ・クローデルの関係はよく知られているが、最近では2024年、フランスのピカソ美術館が、ピカソの元パートナーで、彼と社会とによって名誉を傷つけられたフランス人画家フランソワーズ・ジローの作品の展示を開始している。

いつかこの日本で、晴れて「応為展」が開かれる日が来るだろうか。

右から、ゴヴィエ氏、カーペンター博士、サラ・トンプソン博士(ボストン美術館 テリー&ブラッドリー・ブルーム日本版画キュレーター)。日本人研究者の久保田一洋氏と並び、ゴヴィエ氏が敬愛する2人だ。トンプソン博士は、ゴヴィエ氏のために何時間も割いて、ボストン美術館所蔵品の応為作の可能性を検討してくれたという。ただ、大筋で合意はしても、学術的に作者を変えるのは簡単ではないと、ゴヴィエ氏も言う。(2017年に大英博物館での北斎シンポジウムにて筆者撮影)

(1)久保田一洋「應為栄女の行方」、『季刊プリンツ21』(31号)、1993年10月。