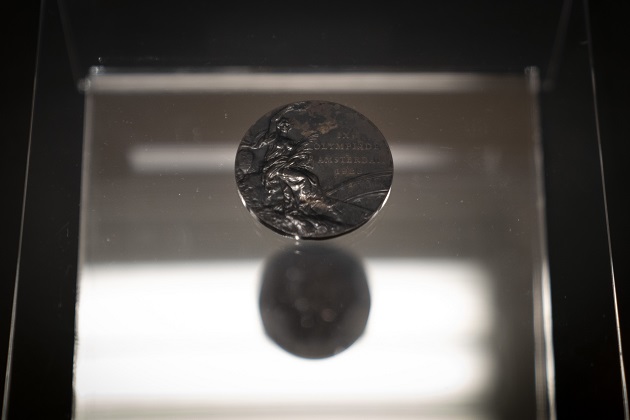

織田幹雄さん、日本人初の金メダリスト 1928年アムステルダム大会

AP Photo / Jae C. Hong

1928年のアムステルダムオリンピックで、織田幹雄選手が日本人初の金メダルを獲得した。個人としては、アジア初の金メダリストである。しかし当時、彼はほとんど注目されていない。

このとき、表彰式は行われなかった。セレモニーが導入されたのは1932年のレークプラシッド冬季五輪とロサンゼルス夏季五輪からで、それ以前は試合後にメダルが手渡されていた。アムステルダム大会ではオランダのウィルヘルミナ女王から授与されている。

しかし、織田幹雄氏はすでに別の国際大会に出場するためパリに移動中で、直接メダルを受け取ることはなかった。当時のオリンピックの地位は、つまりまだその程度だったのだ。

織田氏が当時「ホップ、ステップ(スキップ)、ジャンプ」でお馴染みだった三段跳びで1位に輝いたアムステルダム大会にも、国旗掲揚のセレモニーはあった。ただ、そこで一つ問題が起きた。なんと、主催者側が日本の国旗を用意していなかったのだという。

結局、同氏が所属する早稲田大学のメンバーをはじめとする日本代表団がオランダに持参した日の丸旗が使用された。日本人の勝利を予測した者はほとんどいなかったのだ。

そして、母国日本でも、それほどの盛り上がりを見せなかった。

織田幹雄氏の息子で現在83歳の和雄氏はAP通信の取材に対し、「父は広島出身でしたから、帰国後は故郷で祝賀会を開いてもらったようです。ただ、いまのようにマスコミに出る機会はなかったので、父の業績が日本中に知れ渡るようなことはありませんでした」と語る。

織田氏の人生と栄光は、黄ばんだ家族アルバムのなかに残されている。和雄氏は、両掌で包みこむようにして、一枚の小さなスナップショットを見せてくれた。約一世紀前に撮られたその写真には、三段跳びに挑む幹雄氏が空を舞う瞬間が見事に捉えられていた。

AP Photo / Jae C. Hong

「父はとても寡黙で、自分の功績について語るのが照れくさかったようです。ですから父の選手時代、その業績がいまのように人々に知られることはなかったのです」と和雄氏は言う。

織田氏の現役時代といえば、アムステルダムに行くのに2週間かけて列車でシベリアを渡っていた時代だった(彼はそこでの食事に不平を漏らしていたという)。

「織田幹雄」の名が世に広まったのは、1998年に93歳で生涯を終え、その死後に「今世紀最高のアジア人スポーツ選手」に選ばれたときだ。同氏が金メダルに輝いた際の記録(15.21メートル)は現在、新設された日本オリンピック委員会本部ビルの外壁に刻まれている。また、15.58メートルという当時の世界記録を保持していたこともあり、1924年のパリ五輪では6位に入賞している。

1964年の東京オリンピックでは、ジャーナリストや五輪種目の主催側として活躍するほか、日本陸上競技のコーチも務めた。当初、聖火リレーの最終ランナー候補にも名前が挙がったが、その栄光は、アメリカの爆撃機エノラ・ゲイが原爆を投下した1945年8月6日に広島に生まれた坂井義則氏の手に渡った。

近代オリンピックの初期、その主役といえばヨーロッパ、南北アメリカ、そして大英帝国の植民地ばかりだった。織田はアジア人で初めて個人競技の金メダリストとなったが、団体競技で初の金メダルは、同じく1928年大会にイギリス領時代のインドが陸上ホッケーで獲得している。インド帝国がメダルを獲ったのは、織田よりも数ヶ月前。当時のオリンピックは長期間にわたって開催されていたのだ。

AP Photo/Jae C. Hong

国際オリンピック歴史家協会の元会長で共同創設者でもあるビル・マロン氏は「オリンピックが欧米だけでなく、全世界のためのショーとなったのは1960年のローマ大会、あるいは1964年の東京大会のどちらかでしょう」とAP通信に語っている。表彰式や初期のメダル授与セレモニーに関する調査を支援するマロン氏は、オリンピックの台頭にテレビの登場が大きく寄与していると考えている。ローマ大会で初めて世界的なテレビ報道が実施され、東京大会では初期の衛星放送を通じて放送地域がさらに拡大した。

東京は本来、IOCから1940年の五輪開催予定地として正式に指名されていた。しかし1938年半ばになって、日本は日中戦争勃発を理由にそれを辞退している。代わりにヘルシンキでの開催が決まったものの、結局1940年大会は中止となった。

国際貿易の仕事に携わってきた織田和雄氏は、中国へ旅した際、ある大学の学部長から「織田という人を知っている」と言われたのだという。

「それは私の父親のことだ、と彼に伝えました」と織田和雄氏は振り返る。「すると彼は、アジア人が初めて金メダルを獲得して、どれほど誇りに思い、嬉しかったか、と話してくれました。そのころのアジア人は、まだ人種差別されることも多かったそうです」

AP Photo / Jae C. Hong

和雄氏は、自身の父について「バーバリーのレインコートが大のお気に入り」で、世界の最新情勢を知るため、定期的に海外の本や新聞を購読するなど、真の国際人だったと語る。

「父の書斎にはたくさんの辞書がありました。スウェーデン語などもありましたよ。なぜこんなに辞書があるのか、と不思議に思っていました。後になってから、スウェーデンやスペインをはじめ、各国の新聞を読んで世界的なスポーツのトレンドや、アスリートの情報などをチェックしていたのだとわかりました」

和雄氏によると、幹雄氏は1964年の東京五輪開催時、オリンピック村の向かいにある喫茶店を貸し切りにして、世界中から来たコーチやアスリートが気軽におしゃべりをしたり、立ち寄ったりできる場を提供していたという。

1964年の東京オリンピックは、第二次世界大戦終結から19年後の日本の復興を世界に知らしめ、野心を露わにした。

戦後20年が過ぎ、日本は復興したかのように見えた。しかし、人々の心の傷は未だ癒えていないことに、織田幹雄氏は気づいていた。

「日本人選手は、屈強な外国人選手と相対すると、委縮してしまいがちでした。そのことに、父はとても悩んでいました。せっかく能力が高い日本人選手でも、競争相手の名前を聞いた途端にしり込みしてしまうわけですから。1964年になっても、海外のアスリートに手をあげてはいけない、いう信念を捨てられなかったのです」

今、時代は変わった。2020年の東京オリンピック開催に向けて、2兆円以上の資金を投じた都市開発が行われてきた。来年の東京オリンピックで、日本の金メダル獲得目標数は30個。過去最高数を記録した前大会の金メダル16個の約2倍というから、目標としてはかなり野心的だ。これなら中国やアメリカといった、圧倒的に人口の多い国々とも真っ向から勝負し、世界で5本の指に入ることもあり得るだろう。

「東京で2度目のオリンピックが開催されるのを見たら、父はきっと喜んだと思います」と和雄氏は言う。

「でも、父は昔気質で、アマチュアスポーツが主流だった時代しか知りません。今のように、スポーツのアマチュアリズムとプロ意識の境界があいまいな時代を見ていないので、そこは嫌がるかもしれませんね」

By STEPHEN WADE and KAORI HITOMI Associated Press

Translated by isshi via Conyac