「8%消費増税で景気悪化」は煽り過ぎ…トレンド成長率を踏まえ、10%増税が必要

消費税率を10%にあげるべきか。安倍首相は12月初旬にも判断を迫られる。日本の財政問題・社会保障制度改革について積極的な提言を行っている、小黒一正・法政大学准教授のオピニオンを掲載する。

2014年4月に消費税率を8%に引き上げてから、消費税再増税に対する慎重論が徐々に広まっているが、「12月、消費税を10%に増税すべきか?」という問いに対する回答は「Yes」である。この理由は、以下の通りである。

◆「消費増税でGDP成長率に大ダメージ」は本当か

まず、事実確認であるが、今年4-6月期の実質GDP成長率は、季節調整値で1.8%減となった。実質GDP成長率が大きく落ち込んだのは、増税前の駆け込み需要の反動で個人消費のマイナスが過去最大となったのが主因である。その際、4月から6月期の実質GDPの落ち込みが、1989年に初めて3%で消費税を導入した時の1.3%減や、消費税を3%から5%に引き上げた1997年の0.92%減よりも大きく見えることが、再増税慎重論に大きく影響している。しかし、このような見方には若干留意が必要である。

なぜなら、そもそも、消費増税による反動減の大きさは、実質GDPのトレンド成長率の影響を取り除いて評価する必要があり、近年のトレンド成長率から見て今回の反動減は過度に大きいとは言えないからである。

◆考慮すべき「トレンド成長率」とは

トレンド成長率とは「経済成長の実力」を意味し、景気の変動がなければ、1年間で経済は概ねこの程度の成長はするはずと考えられる成長率をいう。いま、トレンド成長率が1%の経済があるとする。このとき、好景気で実質GDP成長率が3%になったとき、好景気の上昇幅をどう評価するのが妥当だろうか。それは、実質GDP成長率と同じ3%ではなく、経済成長の実力であるトレンド成長率と実際の成長率とのかい離幅、2%が妥当であろう。また、不景気で実質GDP成長率が0.5%減になったときはどうか。それは、不景気の下落幅は1.5%と評価するのが妥当だろう。

では、近年のトレンド成長率をどう設定するのが適切であろうか。現在の政権は、内閣府が公表した「中長期の経済財政に関する試算」(2014年7月25日)に基づいて、2013から2022年度の実質GDP成長率が年率平均2%である「経済再生ケース」を目標(標準ケース)に設定し、その実現を目指している。内閣府の統計データによると、2013年度の実質GDP成長率は2.3%程度となり、政権は2013年度で目標を達成したことになる。

しかし、2013年度の成長率には注意が必要である。というのは、2012年度末に策定された10兆円規模の補正予算や、2014年4月の消費増税前の駆け込み需要が、成長率を嵩上げしているからだ。実際のトレンド成長率は、「経済再生ケース」が目指す2%よりも低い可能性が高い。また、2000年代の実質GDP成長率は、リーマン・ブラザーズ破綻後の金融危機の影響を除くために2009年の値を取り除くと、年平均変化率で1.4%である。

◆トレンド成長率を踏まえた増税ダメージは、89年ケースより若干小さい

そこで、以上のトレンド成長率を前提に、今回及び89年・97年の増税ケースでの反動減を比較すると、どうなるか。異なった景色がみえてくる。

まず、1980年代の実質GDP成長率は4.3%、90年代は1.5%、2000年代は1.4%であった。これを四半期データで表現すると、80年代のトレンド成長率は、前期比で約1.1%、90年代は約0.38%、2000年代は約0.35%となる。そこで、これらの値を「トレンド成長率」と仮定し、内閣府のデータより、「実質成長率-トレンド成長率」を試算したものが以下の図表である。

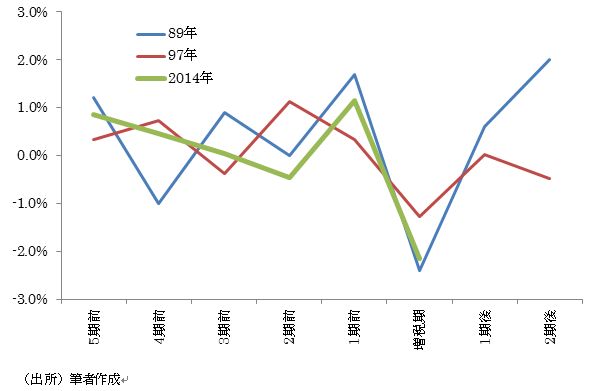

図表:増税前後における「実質成長率-トレンド成長率」の推移

横軸の「増税期」は「4-6月」、「1期後」は「7-9月」、「1期前」は「1-3月」等を表すが、図表から、消費増税に伴う反動減は「1989年で2.4%減」、「2014年で2.15%減」、「1997年で1.3%減」であることが読み取れる。つまり、今回の反動減である4-6月期の実質GDPの落ち込みは、97年ケースよりも大きいが、89年ケースよりも若干小さいと評価できるのである。

なお、消費増税で駆け込み需要や反動減が発生する大きな理由は、消費増税に伴う価格転嫁が一斉であることも関係する。そもそも、理論的に増税の負担は最終的に「消費者」「従業員」「株主」に様々な割合で転嫁・帰着され、消費増税に伴う価格転嫁が一斉である必然性はないはずだ。増税前でも転嫁しやすい財からタイミングを見計らって値上げする戦略も可能である。しかし、価格転嫁が一斉に行われる場合、耐久財や住宅購入の駆け込み需要とその反動減は増幅し、経済成長率を一時的に大きく屈折させたように見せてしまうことになる。

とはいうものの、今回の反動減が97年よりも大きいことは若干気がかりである。しかし、今回は89年・97年の増税と異なり、5.5兆円の経済対策が講じられている。GDPの4月から6月期のデータでは、公的資本形成の伸びがマイナスで、反動減対策として予算の前倒し執行を試みた割には十分進捗していなかったことが明らかになったが、それは工事の進捗に応じた出来高でみるGDP統計ではラグが生じるためであり、逆に経済対策の効果が7-9月期以降に現れることを意味する。

◆経済動向を注視した政策判断が重要

いずれにせよ、現実の政策は不確実な見通しや不完全な情報の中で決定しなければならない。このため、経済動向を十分注視し、細心の注意を払って政策判断を行うことが肝要である。特に、7月から9月期の実質GDPは増税の反動減に対するリバウンドでプラス成長が予想され、景気動向はさらに読み難くなることが予想される。

既に政府が2014年度補正予算を検討中である旨の報道があるが、補正予算を打てばその分だけ財政が悪化するのは自明である。2014年10月31日、日銀は追加緩和を実施したばかりであり、様々な政策対応を準備しつつも、実際の決定は7月から9月期の経済動向をみてからでも遅くはないはずだ。むしろ、このような状況で、経済変動の実態を的確に把握するため最も重要なことは、トレンド成長率との乖離で評価することである。

◆財政・社会保障改革の観点も重要。将来に禍根を残すべきでない

また、政府債務残高(対GDP)が200%超に達した現在の財政状況を考えれば、抜本的な財政・社会保障改革や世代間格差の是正は待ったなしである。その際、消費増税の先送りを行う場合は、財政安定化に必要な最終的な税率をどの範囲に留めるかといった視点も重要である。

例えば、米アトランタ連銀のブラウン氏らの研究では、もし日本経済がデフレを脱却し、2%インフレを実現した場合でも、今後5年置きに段階的に消費税率を5%ずつ引上げていくシナリオでは、ピーク時の税率は32%にも達する可能性を示唆している。同シナリオでは、年金給付などの相当厳しい歳出削減も前提としており、増税スケジュールを後ろ倒しする場合では、ピーク時の税率が急上昇し、若い世代や将来世代の負担は増す可能性がある。また、増税先送りシナリオでは、一定の前提の下、2028年頃に財政が限界に達する可能性も試算している。現在が97年の増税判断の時期とは最も異なる点は、この時間資源の少なさであり、これは現在の日本財政が直面する課題である。

その際、97年の消費増税から今回の増税まで政治的な駆け引きや世論の反発もあり、17年もの時間がかかった現実や、2016年の国政選挙が近づいている現状を踏まえると、この機を逃したら消費増税は政治的に困難となる可能性が高いという視点も重要だ。あらゆる政策にはメリットとデメリットがあり、リーマンショックや東日本大震災のような異常事態を除き、増税をさらに先送りして将来に禍根を残すことは避けるべきである。

・著者:

小黒一正(法政大学経済学部准教授)

・主な著書:

アベノミクスでも消費税は25%を超える (PHPビジネス新書)

2020年、日本が破綻する日 (日経プレミアシリーズ)

日本破綻を防ぐ2つのプラン (日経プレミアシリーズ)