「このクラスで再び人に感謝することを学んだ」―学校を良くするための革新的な取り組み

サン・ナゼール高校 写真はヴィンセント・ティムによる。CC-BY-20l

著:Lova-Rakotomalala 必修科目なし、成績評価なし。さらに生徒たちは学校の運営と秩序を保つ権限を与えられている。

これがハリウッドのコメディ映画「Accepted」での話だとしたら納得もいくだろう。しかし、フランス西部にあるサン・ナゼール高校の生徒たちにとってこれは現実の話だ。

フランスの高校で問題となっている暴力と中退に歯止めをかけるため、革新的なサン・ナゼール高校は独特な解決策を30年間提案し続けてきた。その間多くの策が提案されてきたが、サン・ナゼール高校のそれは他と根本的に違っていた。サン・ナゼール高校には19人の教職員とおよそ180人の生徒が在籍している。組織体制が非階層的で、校長、理事長、秘書、そして用務員が存在しない。生徒と教師がすべてを運営する自己組織である。

180人の生徒のほとんどが貧しい生い立ちだ。それにもかかわらず、学校は生徒たちにカリキュラムを受け入れさせ、そして学業を最後までやり通させることに比較的成功している。2008年には、12人の候補者のうち11人が学年末試験に合格し、フランスの高校卒業資格であるバカロレアを取得した。以下のビデオでは生徒たちが、学校がどう機能し、なぜ自分たちで学校を運営する取り組みにひかれたのかを語っている。

ノルウェン・ワイラーは社会問題や環境問題に焦点を置いているフランスの独立系オンラインニュースサイト「Bastamag」のライターだ。彼は学校側とのインタビューから意思決定の過程についてニュースサイトに掲載した。 インタビューを受けた学生、ルーシーは、学生食堂の経営について紹介した。

「毎朝私たちは生徒からランチのお金を集めるの。生徒それぞれが自分の食べたいものをリクエストするの。それで集まった金額に応じてメニューの食材を買いに行くのよ。」と11年生のルーシーは説明した。このプロセスは生徒の提案に基づいて実施されたものだ。学食は今や校内で一番運営状態のよい活動となっている。差し当たり学食はマネージメントチームにとってメインプロジェクトだ。「マネージメントチームは2週間ごとに交代するのよ。それぞれのマネージメントチームは20人の生徒と3人の教職員で構成されているの」とルーシーは言う。

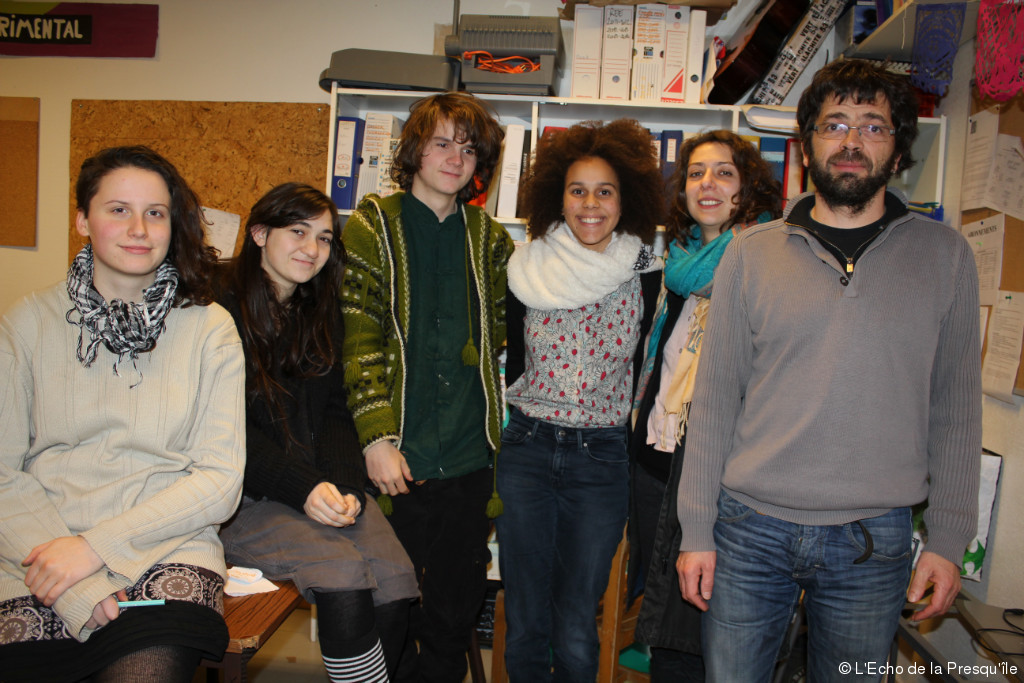

生徒と先生一緒に。写真はles échos de la presqu’ileによる。CC-BY-20

次期カリキュラムのコース選択や学校の予算も生徒と教職員でともに決定する。これは学校にとって慎重な選択だ。しかし「バイクの乗り方は教本では学べない」と教師の1人がコメントしたように、実際にカリキュラムや予算に関わらなければ、学校運営を知ることはできない。

さらに重要なのは、標準的な学校環境で苦労をした生徒たちに、学校が再びチャンスを与えるということだ。

生徒のアイメリクは以下のように経験を振り返る。

「僕は子供の頃、問題を抱えていて、ひねくれていたんだ。でもここで、人に、そう、すべての人に感謝することを再び学んだんだよ。誰にでもよいところがあるとわかったんだ。」

エルワンはこう付け加えた。

「他の学校では生徒同士の関係が難しい。この学校では他の学校より生徒同士仲良くなるのが簡単なんだ。集団心理やいじめがないからね。誰かから干渉されたり、けんかを売られたりすることなく自分のままでいられるんだ。」

サン・ナゼール高校の教師クリストフ・ジュアンは、教室の仕組みが意見の交換を容易にさせると言う。また、学習を充実させるために時々外部から専門家を招待すると言う。

「グループワークの間、教職員と生徒は共に力を出し合って、資料を読んだり、分析したりします。ある科学プロジェクトでは、倫理・科学哲学の研究者イザベル・ドルーエと共同研究を行いました。そのグループは彼女の論文を徹底的に分析しました。」

しかしながら、サン・ナゼール高校が実践している取り組みが、フランスの教育システムすべての病を治すことができる普遍的モデルとして受け止められることに対し、同校の教師ピエールは注意を喚起している。

「私はこのアプローチが最も重要な解決策だとは思いません。しかし、暴力、ノートなしで教えること、学際的な取り組み、そして民主的意思決定などについて、私たちはこれまでいくつかの調査と実験を行ってきました。こうした取り組みに関しては多少の見識があります。」

This article was originally published on Global Voices(日本語). Read the original article.

Translated by Aya Mori.

Proofreading:Saki Takasuka