83歳ボブ・ディランを包んだ「感謝」のかけ声 欧州ツアー・ベルリン公演鑑賞記

2012年、スペイン・ベニシカムでパフォーマンスするディラン|Christian Bertrand / Shutterstock.com

伝説としてその名を残すであろうボブ・ディランの集大成となる貴重なパフォーマンスをレポートしたい。

◆83歳の「生きる伝説」

ボブ・ディランが現在、大々的なヨーロッパツアーを行っている。チェコのプラハで10月4〜6日の3日間行われたコンサートを皮切りに、その後8日にドイツ入りし、エアフルトのメッセホールでコンサートを行った。彼のツアーはずっと終わることなく続くことから、「ネヴァー・エンディング・ツアー」と呼ばれるようになったが、今回のプログラミングの様子から「彼のキャリアの集大成となる予感がする」と噂されている。

ベルリンでも10〜12日まで3日連続で演奏したが、3日とも聴いたファンも少なくない。そのうちの1人、元ユニバーサル・レコードのトップ、クリスティアン・ケッラースマン氏によると「1日目は様子をうかがうようなスリル感が魅力だった」という。2日目は「前日の感触を得て、完成度を高めた完璧な演奏」が披露されたそうで、その様子はツァイト紙(10月11日)でも絶賛されている。

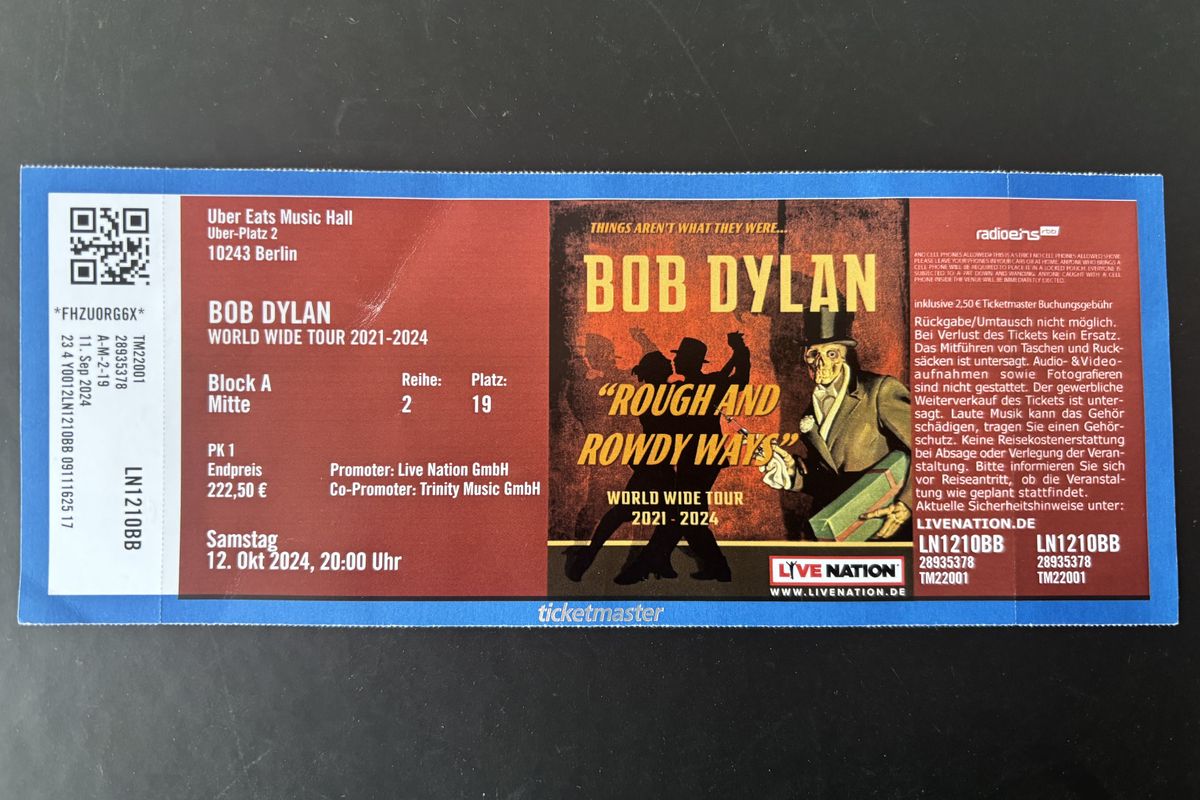

筆者が鑑賞したのはベルリンでの最終日となる12日。プログラムは3日とも同じだった。会場となるウーバーイーツ・ミュージックホールには人だかりができていた。入場の際、「撮影などができないように、電子ロックがかかる袋に携帯電話を入れさせられる」と聞いていたため、もっと混雑するかと予想していたが、思ったより簡単に済んだ。

会場のウーバーイーツ・ミュージックホール

オーブン用の鍋つかみのようなグレーと黄緑の袋に携帯電話を入れ、ロックをかけてもらえばすぐに入場できた。会場内では監視係が目を光らせており、持ち物検査をすり抜けた機器で撮影している人がいたが、すぐに注意していた。ディランはもう長い間、正式なメディア関係者にすらコンサート中の写真を撮らせないことで有名なのである。

携帯電話を電子ロックする袋の回収箱

◆ファンの「感謝」に包まれたディラン

暗転の間に現れたボブ・ディランはグランドピアノの後ろに座り、90度の角度にシンセサイザーも並べている。小さなご隠居さんのように、エレキギターを座ったまま弾いて歌い始めた。時折気難しげな様子で立ち上がる。一度後ろに歩き、アンプか何かを操作して戻って来たのか、その後は声が聞こえやすくなった。全身黒の衣装に身を包み、柄物のシャツとスパンコールがたまに光るサイドラインが入ったズボンがなければ頑固な職人のように見えるディランは、事務的とも言えるスピードで次々と曲を進めていく。

トレードマークのカーリーヘアは83歳でも地毛なのだろうか? 髪を軽くかきむしり、頭頂部を上に引っ張り上げる仕草が可愛く、周囲からも女性の笑い声が上がった。

数曲後にはエレキを置きに行き、ようやく立ち上がって歌い出す。ピアノを右手で、シンセを左手で弾くこともある。ハーモニカを吹き始めると若い頃の楽曲の印象がよみがえる。何度か黒いマグカップからゴクゴクと何かを飲んだ。それがウイスキーだとか軽いドラッグだとかさまざまな憶測を呼んだのも、そうやって非常にゆっくりとスイッチが入り始めた感があったからだろう。

プログラムは2020年6月にリリースされたアルバム『ラフ&ロウディ・ウェイズ』からの曲が大半を占めた。このアルバムは、2012年リリースの『テンペスト』以来8年ぶりのオリジナル楽曲による新譜だった。

アルバム『ラフ&ロウディ・ウェイズ』の広告葉書

ビート感がある『偽預言者』辺りから熱を帯びてきた聴衆は、リズムに体を任せる。死と運命をテーマにした『ブラック・ライダー』でピアノの和音を進行させるボブの姿は、ようやく公演を牽引(けんいん)しているパワーを感じさせた。フランケンシュタインの物語を歌詞のモチーフにした『マイ・オウン・ヴァージョン・オブ・ユー』は創造と破壊、愛と喪失といったテーマを通し、自己のアイデンティティや人間関係の複雑さも表しているという。歴史的な出来事を背景に、選択の重要性を訴え、自己反省を促す『クロッシング・ザ・ルビコン』の力強いビートで、頭を振り出す聴衆もいた。お洒落なボサノヴァ風のアレンジが新鮮で気に入っていた曲だが、ファンによると今回のツアーで初めて披露された新しいアレンジらしい。そうやって、4年前のアルバムを昔からの共演者と磨いて、ツアーに出て来たのだ。

『あなたに我が身を』のバックに、オッフェンバック作曲のオペラ『ホフマン物語』の舟唄が聞こえると、この稀有(けう)な時間がそろそろ終わりに近づいてくると感じさせた。すると数人の聴衆が、少しでもボブの近くにいたいのか、通路の前列部分に座り込み出した。不思議と警備スタッフもとがめない。

聴衆の年齢層はディランくらいの歳から若者まで幅広く、皆がディランのコンサートに来られる喜びに満ちあふれているような平和な空間だ。『ラフ&ロウディ・ウェイズ』の曲以外でも「トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー』『川の流れを見つめて』などが光った。

共演者たちも匠技でディランに寄り添う。チャーリー・セクストンの美しいギターの音色、ベースのトニー・ガルニエはコントラバスまで弾き、今回のドラムを担当するジム・ケルトナーも82歳の名ドラマーだ。そんな彼らのパワーに支えられてボブが光るのだった。

そして最後は『エヴリィ・グレイン・オブ・サンド』で祈るように終わった。会場には感謝のかけ声が響き続けていた。前述のケッラースマン氏によると、3日目の12日の公演が一番、即興性と演奏の質のバランスがよく取れていたが、立ち上がってピアノから離れる回数はグッと減っていたという。やはり3日連続は疲れるのだろう。

ホールを出ると、大道芸人がギター片手に歌っていたり、花火などを使ったダイナミックなマジックショーが行われていた。それらを通り過ぎ、ディランの面影を反芻(はんすう)しながら交差点へ出ると、彼らのツアーバスが目の前を通り、数人のファンが手を振っていた。次の公演地のニュルンベルクへ向かう彼らに、そんなファンの姿は見えていただろうか。

通り過ぎるボブ・ディランのツアーバス

ドイツの後はフランスへ、そしてイギリスへ渡る長丁場が彼らを待っている。

◆ノーベル賞も注目する世界的影響力

ボブ・ディランという存在をどう理解したらよいのだろう。アンチ・ディランからは「歌もギターもそこそこ」といった批判も聞こえるなか、あえて形容するなら「現代の吟遊詩人」というところか。それでも2016年にノーベル文学賞を受賞した際は、本人も周りも驚き、辞退するのではという憶測が飛び交うほど長い沈黙の期間があった。歌詞で文学賞を受賞できるならば、文筆家が可哀想だと思うこともあった。しかし、彼の深い洞察から生まれる哲学的な政治批判の歌詞は、今の世界に必要なものだろう。その意味でも、まだまだ活動して欲しいアーティストだ。

ユダヤ人として育ち、イスラエルをたたえる曲を作った時代もあったが、舞台に投げられた十字架を神からの啓示として受け取り、キリスト教に改宗したり、ドラッグ中毒から復活したり、愛が壊れて傷ついたり、多数の女性と多数の子供を得たりした人生など、彼の生き様自体が多くのファンの人生に希望を刻み込んできたようだ。特にドイツでは、ユダヤ人としてのナチスへの恨みも乗り越え1978年に初めてツアーに訪れた姿が、ファンに与える影響は大きいだろう。自著も出しているが、名もない隣人やガソリンスタンドの店員を淡々と描写するその観察眼や素朴さが、ビッグネームとは裏腹の人間的深みを感じさせる。

今回のプログラムの中枢となったアルバムがコロナ禍真っただ中にリリースされたのも、偶然か必然か。彼の音楽はファンに癒やしと希望を与えただろう。そして、『偽預言者』や、ライブでは決して演奏されないという『最も卑劣な殺人』の歌詞に見られる鋭い社会批判や現代社会に対する疑念は、ファンでなくても社会的混乱や不安に振り回されないで生きていく指針となったことだろう。

以前イスラエルをたたえていた彼は、今の情勢をどう思って見ているのだろうか。41枚目となる次のアルバムに、その思いを詠ってもらいたいと期待するのは欲張りすぎだろうか。

◆ディラン症候群

終演後、聴衆たちの会話に耳を傾けていると、アメリカに10回以上ディランを追っかけに行ったという老婦人や、曲目について議論している熟年男性の仲間、まだ興奮冷めやらぬ若い女性たち、出口でも写真撮影をとがめられるなか、家族写真を撮ったりする人たちの、さまざまな人生が見えてくるようだった。

そしてディランのコンサート後の数日間は、街中や電車の中でディランを見かけたような錯覚に度々襲われた。これがディラン症候群なのか? 彼の存在が目に焼きつけられて、幻影として見えるのだろうか。それとも彼のエネルギーを受け、周波数が合ってしまうのだろうか。

2023年に来日して、コロナ禍での公演中止をリベンジしたボブ・ディラン。また日本に来てくれることがあれば、ぜひ聴き納めに訪れることをお勧めしたい。

コンサートの入場券

在外ジャーナリスト協会会員 中東生取材

※本記事は在外ジャーナリスト協会の協力により作成しています。