モーツァルト生誕270年 ザルツブルク『魔笛』新演出が描く死

@Werner-Kmetitsch

1月27日、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは生誕270年を迎えた。死後2世紀以上を経た今も、その音楽は世界を動かし続けている。彼の遺産はどのように生き続けているのだろうか?

◆モーツァルト最後のオペラ『魔笛』はモーツァルト音楽の集大成

「モーツァルトが270歳になる今年、モーツァルト最後のオペラ『魔笛』が新演出上演されるのなら、絶対力作となるだろう」と期待し、1月23日の初日にザルツブルク「モーツァルトのための劇場」へ赴いた。

毎年モーツァルトの誕生日前後に生地ザルツブルクで「モーツァルト週間」が行われる。その総裁を2019年より務めるロランド・ヴィリャソンは世界的に知られるメキシコ人テノール歌手だが、道化師として働いていた経歴もあり、演出も手掛ける。「モーツァルト週間」を主催するモーツァルト研究の本拠地、モーツァルテウム財団は2031年までヴィリャソンとの契約を延長した。その総裁自らが演出する公演である。現代最高の『魔笛』の1つになると期待した。『魔笛』はモーツァルト音楽の集大成であり、人類への普遍的なメッセージが汲み取れるオペラだからだ。しかしキャストに大物歌手が名を連ねていなかったので、音楽的には少々不安もよぎった。

◆音楽的観点から見た270周年の『魔笛』

序曲が始まると、ベタっとした曲想でメリハリがない。ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団を指揮するロベルト・ゴンザレス・モンハスは勢いに乗っている若手だが、コンサートでの出番が多いため、オーケストラピットで微細なニュアンスを出す経験は、まだ浅いのかと思ったが、歌手達の歌が入ると上手く寄り添っている。

歌手陣はそれぞれ健闘しているが、「これだ!」と思ったのは夜の女王役のキャスリン・ルイックだ。この役は彼女の当たり役らしいが、ステレオタイプのヒステリックな女王ではなく、しっとり歌詞も伝わり、弱音も美しい。2曲の難曲アリアを、超高音とコロラトゥーラ(細かい音符群を、母音で正確に歌う難しい唱法)が成功した、という次元以上の表現力をもって歌った。

タミーノに心情を吐露する夜の女王|@Werner-Kmetitsch

次に光ったのはタミーノ役のマグヌス・ディートリッヒだ。華はないが堅実な歌唱で、幕が進むにつれ安心感を与えるタイプのテノールだった。タミーノは王子で、生真面目にパミーナを救う役回りを担うのだから、華がなくてもいいのかも、と思えてくる。声の上品さが幕を追うほどに際立った。

タミーノ役のマグヌス・ディートリッヒ|@Werner-Kmetitsch

良い歌手なのだが、役に合っていないのが、パミーナ役のエミリー・ポゴレルツとザラストロ役のフランツ・ヨーゼフ・ゼーリッヒだ。パミーナは母である夜の女王の激しさと対照的な音楽的性格を与えられているヒロインなのだが、絶望のアリアはなんとか押さえていたものの、アクセントが強過ぎたり、胸声を使い過ぎたり、ドラマティックに傾く直接的表現が、モーツァルトの音楽の美しさを最大限に生かせていなかった。ゼーリッヒは素晴らしい歌手なのだが、知恵の神官ザラストロにしては歌詞の発音が喜劇的に聞こえる明るさを持ち、深い表現には至らなかった。

青い衣装でひざまづくパパゲーナと、赤い衣装で諭すザラストロ|@Werner-Kmetitsch

パパゲーノ役のテオドール・プラット、パパゲーナ役のタマラ・イヴァニシュ、そして3人の童子も好演した。3人の侍女も、第一侍女のアリーチェ・ロッシが完成度を下げた部分もあったが、第二侍女は光っていた。ウィーン・フィルハーモニア合唱団には日本人がアルトとテノールに1人ずつ在籍し、合唱団員からのソリストとして歌った神官兼武者役の2人も、特にテノールが立派な声を聴かせた。

結局音楽的に中弛みしてしまった部分は、残念ながらやはり指揮者の力不足と言う他はないか。

◆「誕生祝い」なのにモーツァルトの死にフォーカスを当てた演出?

演出が音楽に影を落としていたこともあるだろう。モーツァルトの死んだ夜を連想させる嵐の音で始まり、モーツァルトのレクイエムから「ラクリモーザ(涙の日)」も流れ、舞台上には気付けばモーツァルトがいて妻のコンスタンツェ、子供まで登場する(黙役)。病を圧しながら、『魔笛』を創作していた過程が再現されているのだ。だからいくら笑える演出があっても、そこには死の影が見え隠れしている。

左から鳥刺しパパゲーノ、モーツァルト、3人の童子、妻コンスタンツェ、タミーノ|@Werner-Kmetitsch

柱時計の針がモーツァルトに残された命を刻んでいきながら悲劇に向かう過程は、それでも優しい眼差しで描かれていた。そして最後は夜の女王に看取られながらモーツァルトは絶命し、そしてコンスタンツェの叫び声、涙。舞台中が悲しみに包まれた時、モーツァルトの亡骸が天上に吊り上げられ、寝間着を脱ぎ捨てる。その瞬間が本記事のアイキャッチ画像だ。赤い衣装のモーツァルトは空中を漂いながら、フィナーレのアンサンブルを幸せそうに指揮している。そこでやっと皆が救われたのだ。このヴィリャソン演出の『魔笛』公演も…。

ヴィリャソンは語る。「モーツァルトが生誕270年の今も永遠に愛される存在になったのは、270年前に生まれた時ではなく、死んだ時だ」と。だからその死に焦点を当てるべきだと、自身が『魔笛』に出演していた期間に悟りが降りて来たのだという。そんな愛と一抹の悲哀が織りなす『魔笛』が270歳になったモーツァルトへの誕生日プレゼントになったのだ。

◆『魔笛』展も充実

今年の「モーツァルト週間」は1月22日から2月1日まで開催され、『魔笛』3公演だけでなく様々な音楽会に60カ国から2万9000人が訪れたという。

ザルツブルクではこの期間中、『魔笛』にちなんだ展覧会が開かれていた。1つは「モーツァルトの家」で開かれていた『魔笛』展「Cosmos Magic Flute: Mozart’s Masterpiece for Humanity」で伝説的演出の衣装なども見られて、胸が高鳴る。

右2着は1974年に巨匠ジョルジョ・ストレーレルが演出した際の衣装で夜の女王はグルベローヴァ、パパゲーノはプライ|筆者撮影

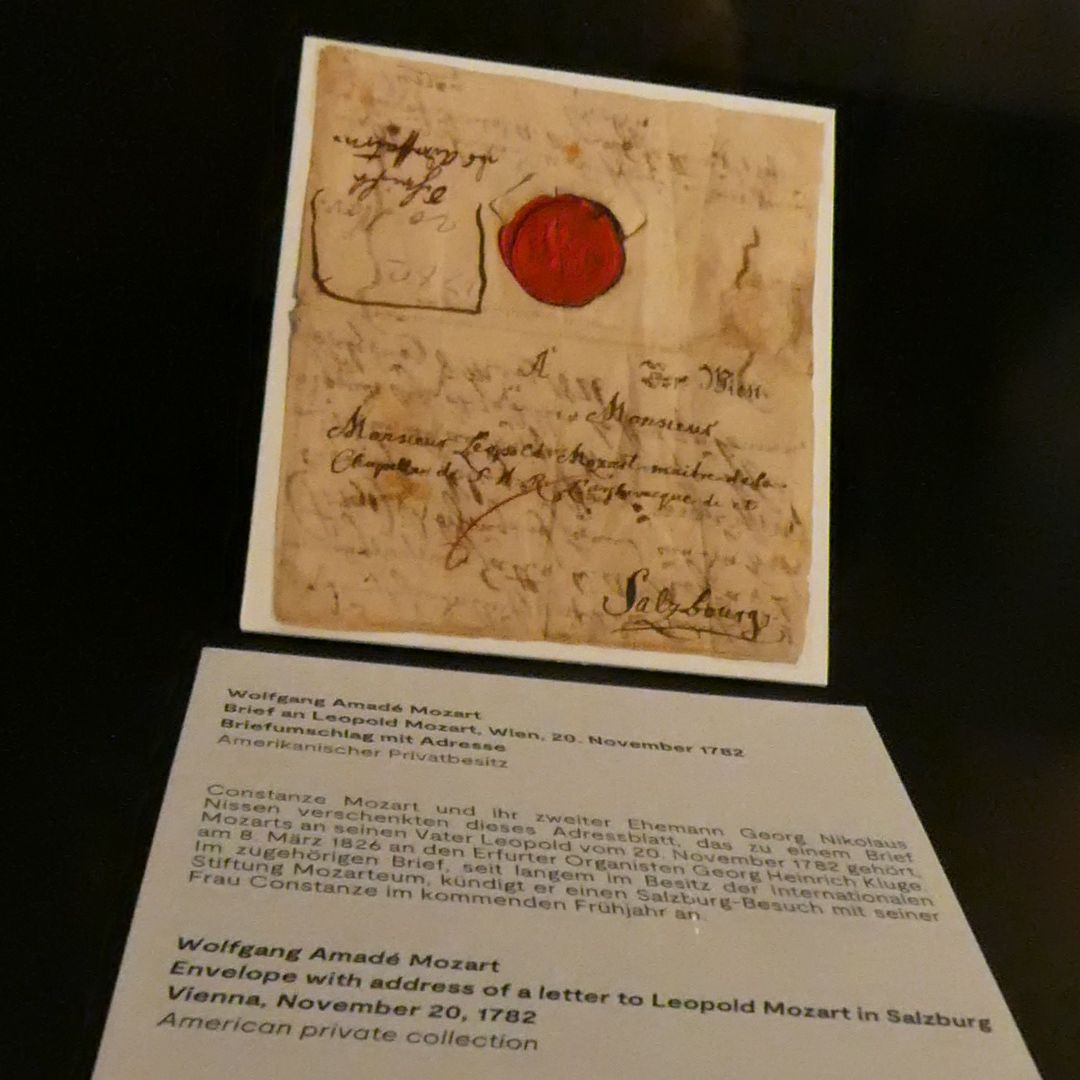

また、最近モーツァルテウム財団に寄贈された手紙などの新しいコレクション等も、ようやくこの目で見ることができた。筆の運びから、モーツァルトの人生がにじみ出てくるようだ。

モーツァルトが父レオポルトに宛てた手紙のオリジナル|筆者撮影

もう1つはザルツブルク現代美術館で開かれていた展覧会「魔笛の魔法にかかって」で、『魔笛』に魅せられた芸術家達の作品が展示されていた。中でもオスカー・ココシュカが1955年にザルツブルク音楽祭で『魔笛』を演出した際の写真は臨場感があった。

筆者撮影

ヴィリャソンが舞台の上で表現したように、肉体は滅びても、彼の音楽は今この瞬間も世界中で生きている。多くの芸術家をはじめ、音楽ファンを惹きつけてやまないモーツァルトは、時代を超えて存在していく人類全体の文化遺産なのだと、改めて実感した。

ヴォルフィー、270歳のお誕生日、おめでとう!

在外ジャーナリスト協会会員 中東生取材

※本記事は在外ジャーナリスト協会の協力により作成しています。