島へと降下していく飛行機の窓からは、木々の緑は見えなかった。見えたのは、黒っぽい濃い色のなだらかな山々と大地、白く輝く家々の壁。色彩が抜け落ちてしまったような、強烈なモノトーンのコントラストだった。

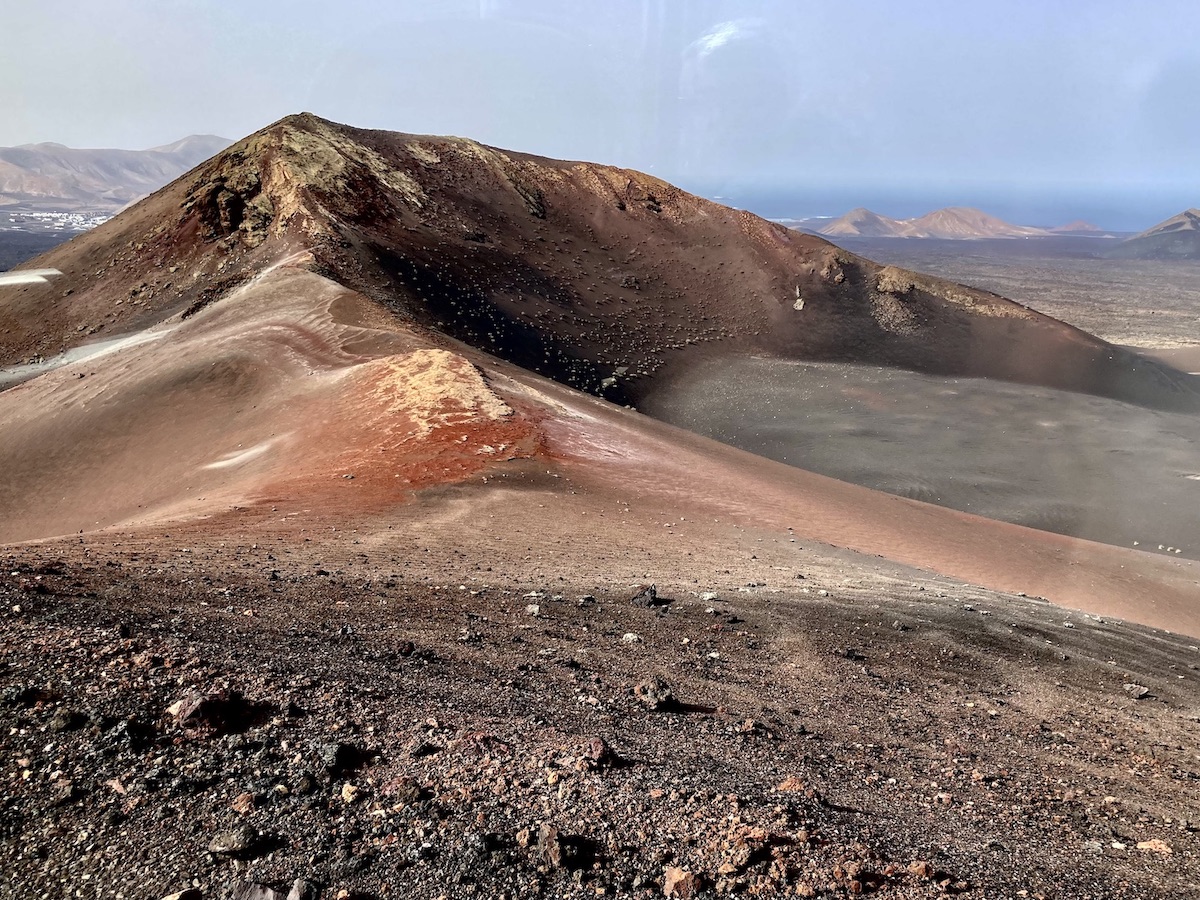

ガイドブックなどの書籍は、ランサローテ島の風景を月世界や火星に例えている。知っている場所に例えるとしたら、どこだろうか。かつて旅した青森県下北半島の恐山霊場、ニューヨークへ行く途中に半日滞在したアイスランドの風景などが思い浮かんだ。

ランサローテ島着陸

スペインの島、ランサローテ島のあるカナリア諸島は、大西洋の東側、アフリカ大陸の北西岸の近くにある。地理学的には、アゾレス諸島やマデイラ諸島などと共に「マカロネシア」に含まれるそうだ。マカロネシアの島々はいずれも火山だった。カナリアという名は、ラテン語の犬(カニス)から付けられた。島に犬がたくさんいたので、このような名称になったそうだ。

カナリア諸島には7つの主要な島があり、スペインにある17の自治州のうちの1州を成す。地中海のマジョルカ島とならんで、ドイツ人観光客が多く、ドイツ在住の日本人の間では「ドイツ人のハワイ」と言われるほどだ。多くの人が、グラン・カナリア島、あるいはテネリフェ島で休暇を過ごす。テネリフェ島には、スペイン最高峰であるテイデ山(3718m)がある。

ランサローテ島の風景

島々は、年間を通じて温暖で、アゾレス諸島域の高気圧で発生する貿易風の影響下にあり、適度な湿気が運ばれてくる。アフリカ大陸が間近にあるため、サハラ砂漠から乾いた熱風が吹いてくることもある。猛暑を免れているのは、カナリア海流と呼ばれる寒流のおかげだ。砂漠からの風が吹いてくると、島の上空は黄色っぽく染まる。カリマと呼ばれる黄砂のような砂塵だ。この砂塵はミネラル分をたっぷりと含み、土壌を豊かにしてくれるという。島の土壌は思いのほか肥沃で、変化に富み、ブドウ栽培も盛んで、7島のうち6島にワインの指定産地がある。生産量が圧倒的に多いのはテネリフェ島だ。

ブドウは15世紀に、カスティーリャ王国(スペイン)の植民者たちによってもたらされ、やがて質の良いワインが作られるようになった。16世紀にはいると、英国の港町ブリストルの商人たちが島のワインを扱い始めた。カナリア諸島産ワインは、世界で初めて海路で取引された南国のワインだったのである。16世紀から17世紀半ばにかけての大航海時代には、ポルトガル人もオランダ人もアメリカ大陸へ向かう途中で、カナリア諸島に寄港した。当時の海運技術では、カナリア諸島に拠点がなければアメリカ大陸に到達できなかったからだ。カナリア諸島産のワインはもちろんひっぱりだこで、およそ300年間にわたって、島の重要な収入源となった。英国の王族も、シェークスピアも、カナリア諸島産ワインを味わったと伝えられている。当時のワインは、保存性に優れた甘口の酒精強化ワインだった。

18世紀初頭、正確には1704年から1706年にかけて、テネリフェ島のテイデ山が噴火した。この時、ワイン貿易の一大拠点だったガラチコの港が壊滅し、ワインビジネスは衰退の道を辿ることになる。1730年から1736年にかけて、今度はランサローテ島でも大規模な火山噴火が起こり、島の農業は壊滅状態となった。ランサローテ島のワイン造りは、この大規模な火山噴火後から、一歩一歩築き上げられたものだ。

ブドウ栽培において特筆すべきは、カナリア諸島がフィロキセラの被害を被っていないことだ。自根で育つブドウは逞しく、古木も多い。ブドウが島に渡ったのは、ヨーロッパにフィロキセラが襲来する前であったから、当時運ばれたヨーロッパ品種が、接ぎ木することなくそのまま増やされ、今なお栽培されている。

植生豊かなテネリフェ島とは対照的に、最東に位置するランサローテ島は、18世紀の火山噴火の痕跡が、いまだ生々しく残る島だ。カナリア諸島の島々のうち、ランサローテ島は、火山島であることを最もリアルに感じさせてくれるという。面積は約850平方kmで、ちょうど新潟の佐渡島くらいの大きさ。島はユネスコ生物圏保護区に指定されているほか、チニホ群島とともに、ユネスコ世界ジオパークにも登録されている。

ドイツからカナリア諸島へはアクセスが良く、ハンブルクから、ランサローテ島アルレシーフェ行きの直行便を利用した。所要時間は5時間ほどだ。4月上旬はのアルレシーフェは観光客もまばらで、街は静かだった。海岸沿いのホテルにチェックインした時、ロビーに掛けられていた大きなポートレート写真が目についた。アルレシーフェ出身のセサル・マンリケというアーティストだった。部屋に入ると、彼の作品の複製画が飾られてあった。強風に襲われるランサローテ島のブドウ畑の光景を描いた作品で、黒々とした土壌や独特の栽培法が手にとるようにわかる。それは、まさに翌日訪れることになるブドウ畑の風景だった。

アルレシーフェの街

カナリア諸島最古のワイナリーへ

翌朝、エル・グリフォのセールス・マネジャー、クララ・ガルシア=ペレスさんと待ち合わせ、彼女の車でワイナリーを訪れた。アルレシーフェから島の内陸のラ・へリア地区方面に向かっていくと、黒い火山礫や火山灰に覆われた、かつて見たこともないブドウ畑の風景が現れた。

- ©El Grifo

- ©El Grifo

1775年創業のエル・グリフォは、カナリア諸島で最も古い醸造所だ。醸造所名は水が出る蛇口を意味する。ワイナリーのシンボルマークは上半身が鷲、下半身がライオンの姿をした、グリフォと呼ばれる伝説の獣だ。ワイナリーのそばには、1本の背の高い椰子の木が生えている。1750年ごろに植えられたもので、火山噴火にも耐えた、島で一番古い椰子の木だという。

Bodegas y viñas El Grifo. Lanzarote

ランサローテ島はかつて、カナリア諸島の穀倉地帯として知られ、他の島々に大麦や小麦を供給していたほど豊かな島だった。しかし、1730年から1736年にかけてのティマンファヤの火山噴火により、島の4分の1が溶岩や岩滓に覆われ、平野は火山礫と火山灰で埋め尽くされた。噴火により、作物が育たなくなり、飢饉がおとずれ、多くの住民たちが、島外に移住せざるをえなかった。島に残った人々は、噴火が完全に沈静するのを待たず、農業を再開した。異なる年代の玄武岩土壌の上に重なる、粘土質の土と腐植土が混じった、本来の豊かな土壌に達するところまで、火山礫や火山灰を掘り、果樹を栽培し始めた。人々はやがて、ブドウがこの土壌に最も適応する植物であることを知るに至った。今では、島に約2000ヘクタールのブドウ畑がある。

Bodegas y viñas El Grifo. Lanzarote

エル・グリフォの初代、アントニオ・デ・トレス・リベラ氏は、両親が火山噴火前から所有していた土地でワイン造りを始めた。噴火が落ち着いてから、すでに40年の歳月が流れていた。初代が設営したボデガや木造の圧搾設備は、現在ミュージアムになっており、見学することができる。2代目は初代の甥にあたるバルトロメ・デ・トレス氏で、1820年ごろに、デ・カストロ家にワイナリーを売却した。デ・カストロ家のヒネス・デ・カストロ=アルバレス氏は、1824年の火山噴火を体験した。エル・グリフォでも地下の揺れがはっきりと感じられたという。彼はランサローテ島の民兵で、アルレシーフェ市長でもあった。

フェルミン・オタメンディさん ©El Grifo

フアン=ホセ・オタメンディさん ©El Grifo

エリサ・ルデニャさん ©El Grifo

その後ワイナリーは、デ・カストロ=アルバレス家の2人姉妹の手に渡った。1870年代に彼女たちの相続人からワイナリーを購入したのが、ゴンサロ・ガルシア=デュラン氏。その息子、マヌエル・ガルシア=デュラン氏が、現在のオーナー兄弟、フアン=ホセ・オタメンディさんとフェルミン・オタメンディさんの曾祖父にあたる。ワイン造りを担当しているのは、エリサ・ルデニャさん。もともとワインツーリズムの分野で学位を取得したが、ラ・リオハ大学でワイン醸造技術の修士課程を経て現職に就いた。

©El Grifo

初期のワイン造りは、想像を絶する厳しいものだっただろう。所有していた土地は、溶岩や「ピコン(picón)」あるいは「ロフェ(rofe)」と呼ばれる、黒い火山灰と火山礫ですっかり覆われていた。ブドウは「ピコン」を掘っていき、すり鉢状に成形した窪み「オヨ(hoyo)」の底で育てられるようになった。畑では、15世紀にアフリカから運ばれてきたドロメダール(ヒトコブラクダ)が活躍していた。

「ピコン」の層は厚く、場所によりその深さは異なる。「オヨ」は 深いもので3メートルくらいに達する。浅い「オヨ」には、貿易風に備えて、北東方面に石を積み「ソコ(soco)」という防風壁が作られる。「ソコ」には隙間があり、風をはね返すのではなく、フィルターのように風を通す。「オヨ」では、風が吹いたり、人間が降りて行って作業することで、「ピコン」が底へと崩れ落ちていくので、定期的に持ち上げて形を整えなければならない。これほど手間をかけても、1つの「オヨ」には1、2本のブドウしか植えられない。

- パコ・ガルシアさん

「ピコン」にはいくつも利点がある。本来の土壌は、多孔質である「ピコン」に覆われていることで、露がもたらす湿度を保つことができ、侵蝕からも守られるのだ。「ピコン」は太陽の熱を集めるほか、雑草が生えてこないため、除草の手間が省ける。一帯では、風による乾燥は避けられないが、「ピコン」はそれを防ぎ、カビ菌が多量に発生することもない。

クララさんと、醸造所から少し離れたところにあるテステイナ地区のマルバジア・ボルカニカの畑を訪れ、長年この畑で栽培に従事するパコ・ガルシアさんと一緒に「オヨ」の底に降りた。「どのオヨも、降りる場所が決まっているんだよ」そうパコさんが言う。あちこちから人が足を踏み入れると、「オヨ」はどんどん崩れてしまうからだ。降りたところは私の身長くらいはあっただろうか。あたりはずっと強い風が吹いていたが、すり鉢の中は風が遮られて暖かい。パコさんが火山礫を少し掘って内側を見せてくれた。手を触れると、内部には十分な湿気があった。「ピコンは露をしっかり蓄えてくれる。このあたりはほとんど降雨がないけれど、土壌は湿っていて、灌漑の必要はないんだよ」そう彼が続ける。年間降水量がたった150ミリのランサローテ島で灌漑が必要ないなど、奇跡のようだ。火山噴火で甚大な被害をもたらしたはずの火山礫や火山灰が、水分を蓄えて、ブドウ造りを助けてくれているのだ。

「オヨ」から上がって、周囲を見渡した。鱗のように延々と「オヨ」が続く畑に、ブドウ樹の数は極めて少ない。少ないところで1ヘクタールあたり250本、多くても900本くらいしか栽培できないそうだ。ドイツでは1ヘクタールあたり平均5000本くらい、中には6000本以上の密植もあるので、いかに少ないかは明らかだ。

ブドウ栽培は「オヨ」の他にも、様々な方法がある。溶岩が形成した大きな穴である「チャボコ(chaboco)」と呼ばれる空間を利用する方法だ。深いところにあるので、水分を多く必要とする品種に適した畑となっている。人為的に溶岩を取り除いて形成した「チャボコ」もあるそうだ。「ピコン」がそれほど厚くないところでは、「イレラ(hilera)」と呼ばれる方法が実践されている。列、という意味で、石を組んだ長い壁を作って、防風壁とするものだ。数本のブドウごとに石垣を組む「サンハ(Zanha)」という方法もある。午後は、醸造所の近くにある「チャボコ」と「イレラ」の畑を見に行った。「チャボコ」には、樹齢100年を超えるというモスカテルが、今なお元気に育っていた。

- チャボコ

- イレラ

エル・グリフォでは白はマルバジア、リスタン・ブランコ、モスカテル・デ・アレハンドリア、ビハリエゴ(ディエゴ)、赤はリスタン・ネグロなどが主に栽培されている。ワインはいずれも透明感があり、生き生きとした味わいだった。何より印象的だったのはマルバシア・ボルカニカだ。マルバジアは小アジアやギリシャで2000年以上前から栽培されてきた品種で、16世紀にテネリフェ島へ運ばれた。ランサローテ島にやってきたのは、18世紀の火山噴火の後で、それまでランサローテ島では15世紀にスペインからもたらされたリスタン・ブランコ(パロミノ)やリスタン・ネグロが主流だった。マルバシア・ボルカニカは、厳密にいうとマルバシア・アロマティカとマルマフエロの自然交配種で、ランサローテ島の火山質の土壌と気候に適応してきた。「マルバシア・ボルカニカは天に向かって伸びず、横へと伸びていくんだ」パコ・ガルシアさんはそう言っておられた。強風にさらされながら育つので、そのような特徴を備えるようになったのだろう。ブドウの房は小さく、収量はわずかだが、ワインは深い味わいを持つ。

パコ・ガルシアさん

嬉しかったのは、マルバシア・ボルカニカのスパークリングワインが生産されていることだった。ブリュット・ナチュールは、最初にブリオッシュの香りがたちのぼり、やがて柑橘系の風味に満たされる。尖りがなく、とても優しい味わいだ。アンセストラール・エコロジコは、その名が示す通り、古式製法で醸造されたペットナット。ブドウはオーガニック栽培のものが使用されている。ブリュット・ナチュールよりも柔らかなテクスチュアでオレンジの花のような香りがチャーミングだ。

マルバシア・ボルカニカの辛口(セコ)は島の日常にぴったりだ。品の良い風味で、さほど料理を選ばない、懐の深いワインである。シュール・リー製法の「リアス(LÍAS)」は、30%を500リットルのオーク樽で醸造、ふくよかで深みがあり、こってりとした料理にも合いそうだ。クララさんにお聞きすると、パエリアやリゾット、チーズをたっぷり使う料理にぴったりだと言う。

何より特別なワインが、イル・グリフォが2021年から挑戦しているマルバシア・ボルカニカの「冬摘み(Vendimia de Invierno)」だ。ヨーロッパ最南端のカナリア諸島は、ヨーロッパで最初にブドウの収穫が行われる。ランサローテ島では7月半ばに収穫が始まるが、その温暖な気候の特性を活かし、一部の畑で9月に剪定を行い、真冬に収穫を行っているのだ。熱帯性の気候においては、剪定時期を変えることで、ブドウの成育サイクルをずらすことができ、ブラジル北東部ではすでに長年実践されている。冬に生育するブドウは、水分不足によるストレスが軽減され、冷涼気候のワインに似て、繊細な花の香りや柑橘系の風味、オレンジピールや様々なハーブを思い起こさせる複雑な味わいを持つ。

「アリアナ(ARIANA)」はリスタン・ネグロにシラーを30%ブレンドしたもの。ブラックカラントなどの果実味とオーク樽由来のトフィーのような風味とが溶け合う。シラーがワインに骨格を与え、引き締まった味わいだ。ロゼワイン「ロサド・デ・ラグリマ(Rosado de lágrima)」はリスタン・ネグロ100%。イチゴやラズベリーの風味、上質な酸味が印象的だ。「グラナ・ア・グラナ(Grana a Grana)」はリスタン・ネグロの個性が凝縮された味わい深いワインだった。リスタン・ネグロを甘口に仕上げた「ジョルジ・グラス(George Glas)」はスパイシーな黒胡椒の風味が魅惑的。「アナ・ブリト(ANA BRITO)」はモスカテル・デ・アレハンドリア100%、「チャボコ」で育つ樹齢100〜150年の古木のブドウを収穫し、ペドロ・ヒメネスのように、天日でしばらく乾燥させてから醸造する酒精強化ワインで、ソレラ方式で造られている。近年人気のオレンジワインも、モスカテル・デ・アレハンドリア100%。ほのかな色合い、オレンジを思わせる風味があり、思いのほか軽やかな味わいだ。珍しいビハリエゴ100%の「シュールリー(SOBRE LÍAS)」はシトラス系の風味に、焼きたてのパンの風味やスモーキーな香りが重なり合う。ランサローテ島と島の人々、そして島のワインが辿った運命に想いを馳せ、島の風に吹かれて味わうワインには、格別な味わいがあった。

ティマンファヤ国立公園からセサル・マンリケの芸術世界へ

翌朝はティマンファヤ国立公園に向かった。島の南西部を占める火山地帯をこの眼で見ておかなければ、この島の農業やワイン造りの特異性は理解できないような気がしたからだ。

ティマンファヤ国立公園

ランサローテ島には、およそ100の火山と、300以上のクレーターがあるという。18世紀の噴火の際には、30以上の新しい火山が形成された。国立公園の入口に到達するまで、果てしない溶岩台地の一本道を進む。国立公園内は火山活動の中心部だった地域であり、15キロメートルほどのルートを専用バスに乗って見学することになる。

私たちが生きている大地の、原初の姿が目の前に広がる。それは大地から生まれたばかりの風景だ。人跡未踏の風景は、今後の人生において、何度も思い起こすことになるような気がした。ティマンファヤの風景には、それほど強烈なインパクトがあった。

ティマンファヤ国立公園

ティマンファヤ国立公園内には、セサル・マンリケがデザインしたレストラン「エル・ディアブロ」がある。火山礫と同じ黒い色の、平らな観測基地のような外観は、目立つことなく、周囲の風景にうまく溶け込んでいる。大きなガラス張りの窓からは、火山地帯の迫力あるパノラマ風景が楽しめる。地盤には、高温の溶岩が溜まっている場所があり、レストランで供される料理は、地熱で調理されている。

ティマンファヤ国立公園

ランサローテ島には、セサル・マンリケがデザインした、自然と融合した観光スポットがいくつかあるが、今回は、ティマンファヤ国立公園からの帰りに、タイチェにある旧セサル・マンリケ家を訪れることにした。現在ここは、セサル・マンリケ財団ミュージアムとして一般公開されている。彼が晩年を過ごした家は島の北部のハリアにあり、こちらも見学可能だ。

ミュージアムに向かいながら、タクシーの運転手がこう言った。「見渡す限り、広告が全然なくてきれいだろう!セサル・マンリケのおかげで、こんなに島が美しいんだよ!」

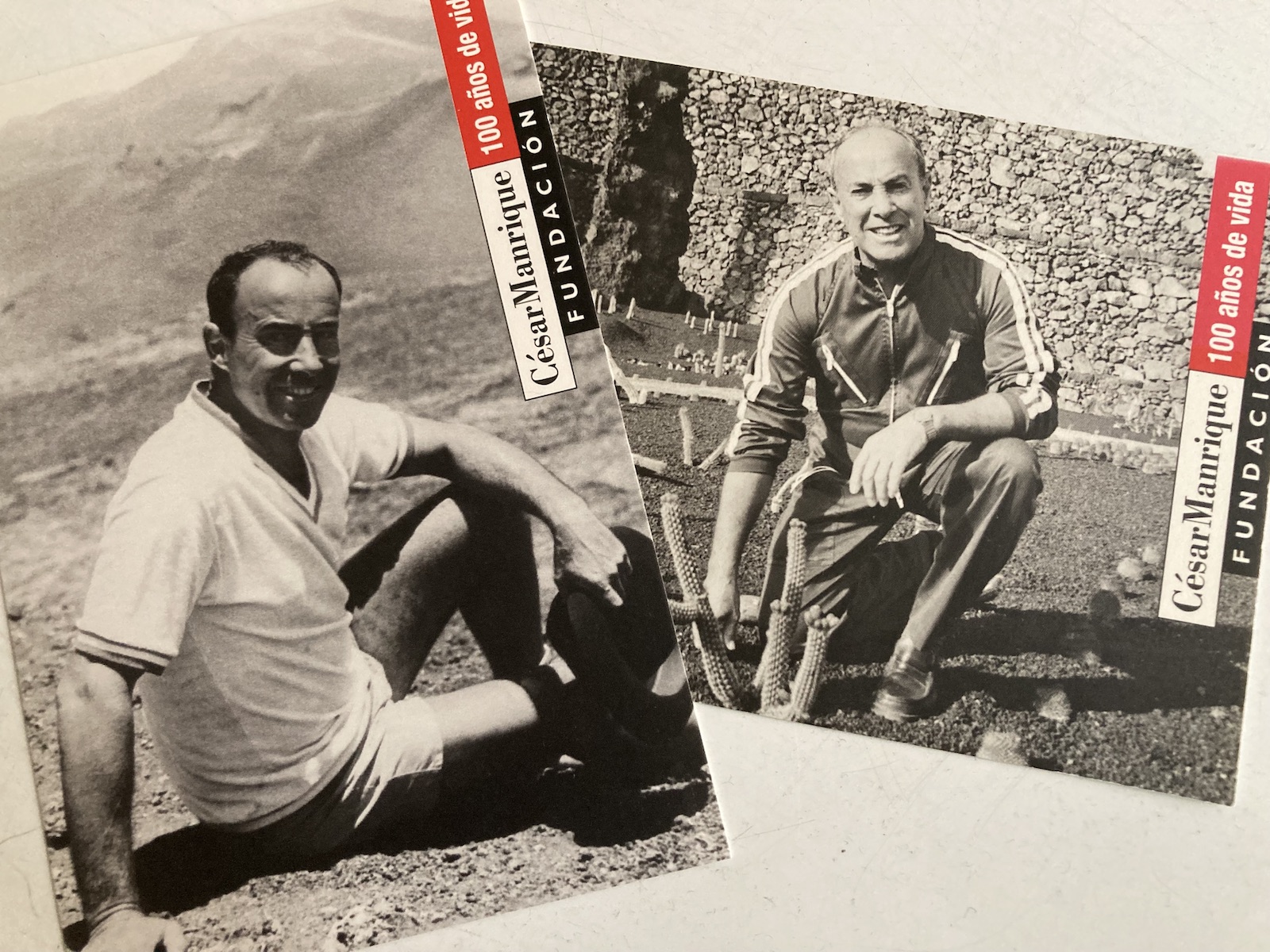

セサル・マンリケ(1919-1992)はテネリフェの大学で土木技術を学んだが、ある時、父親が本土から持ち帰った雑誌を見て、ピカソ、マチス、ブラックらを知り、作画に熱中しはじめる。1945年にはマドリッドに移住し、美術アカデミーで学び、1950年にマイスターの称号を得て、マドリッドでアーティストとして活躍、ベネチア・ビエンナーレに作品を出展していたこともある。1964年にはニューヨークに渡り、ポップアートやキネティック・アートなどにも開眼、彼の芸術はより幅広いものとなっていった。

セサル・マンリケ

1966年に故郷のランサローテ島に戻ると、小さな島にツーリズムの波が押し寄せ始めていた。セサル・マンリケは、故郷の島が安易に観光地化されることに危機感を抱き、リゾートホテルの建設に反対するなど、島の美観を守る活動をはじめた。芸術家、建築家である彼が、環境活動家としても動き出したのだった。

1974年、彼はタイチェの溶岩だらけの台地に、1本のいちじくの木が生えているのを発見した。溶岩はいくつもの天然の地下空間を形成していた。セサル・マンリケはこの土地を購入し、地下1階、地上1階の家を建てて、暮らし始めた。それがこのミュージアムの母体である。

セサル・マンリケの活動は徐々に実を結び始めた。ランサローテ島は、自然と伝統的な景観を保つための建築規制や、道路沿いの広告の禁止などを法制化するのである。しかし、オーバーツーリスムの波は執拗にやってきた。彼はますます声高く、環境保護を訴え、その過程で亡くなった。ランサローテ島が、ユネスコ生物圏保護区に指定されたのは、彼の死の翌年の1993年のことだった。死後32年を経た現在も、島の人々は、時代を先取りしていたこの環境活動家について語り、彼への賛辞を惜しまない。

溶岩でいびつな形になった土壌を生かして建てられたミュージアムを歩きながら、そのオーガニックな空間に魅せられていた。迷路のような家は、溶岩が創り出したかたちとすっかり融合している。壁や窓が取り付けられたところに横たわる溶岩は、そのまま家屋のデザインとしてとりいれられている。その窓から見える風景は、真っ黒の溶岩ばかりなのに、心を奪われるほどの美しさだった。

セサル・マンリケミュージアム

クララさんから、ワイナリー、エル・グリフォのオーナー兄弟とセサル・マンリケが友人同士だったと聞いた。グリフォの造形や、看板、醸造所併設のミュージアムのデザインなどは、セサル・マンリケが担当したという。誰もがセサル・マンリケの業績を誇りにしていた。

島での最終日、空が黄色に染まった。毎日、最上階のテラスで、青空を仰ぎながら朝食をとったが、その日は黄色い空を眺めることになった。風も強く、ブドウ畑のある風景は、今ごろ全く異なる色彩に包まれていることだろう。朝食後、海岸沿いを散歩していたら、セサル・マンリケ像に出会った。ホテルの近所の、毎晩通ったレストランがある通りは、セサル・マンリケ通りという名称だった。ランサローテの空港も、セサル・マンリケ空港という。ランサローテ島の人たちは、この稀有なアーティストに敬意を表し、彼の思いを受け継いでいるのだった。

黄砂の日のアルレシーフェ海岸通り

—

エル・グリフォ

ランサローテ島にある、セサル・マンリケのデザインによる観光スポット。

—

Courtesy of ©El Grifo

Photos by Junko Iwamoto

—

岩本 順子

ライター・翻訳者。ドイツ・ハンブルク在住。

神戸のタウン誌編集部を経て、1984年にドイツへ移住。ハンブルク大学修士課程中退。1990年代は日本のコミック雑誌編集部のドイツ支局を運営し、漫画の編集と翻訳に携わる。その後、ドイツのワイナリーで働き、ワインの国際資格WSETディプロマを取得。執筆、翻訳のかたわら、ワイン講座も開講。著書に『ドイツワイン・偉大なる造り手たちの肖像』(新宿書房)など。

HP: www.junkoiwamoto.com