ドイツ北部の3都市 ドレスデン、ベルリン、そして、ブラウンシュヴァイク

パンデミックの前後に、ドイツの3都市でフェルメール作品を観た。

ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館を訪れたのは、2019年の始め。フェルメールの初期の作品「窓辺で手紙を読む女」(1657-58年)の背景に隠れていたキューピッドの絵の上塗りを取り除く作業が行われていた頃で、同じく初期の頃に描かれた「取り持ち女」(1656年)だけを観ることができた。思いのほか大きな作品には、娼家の様子が描かれている。

「取り持ち女」とは、娼婦とお客の仲介者だ。娼婦の右手は硬貨が置かれるのを待ち、左手は赤ワインの入ったグラスを持っている。ワイングラスを手にしているのは彼女だけだ。専門書を紐解くと、17-18世紀は王侯貴族が競って才色ある愛妾を持ち、市民階級の間では娼家が大繁盛していたとある。娼家の光景は、17世紀によく描かれた、風俗画の題材だったようだ。

左の男はフェルメールの自画像だという説がある。ビールの入ったコップを持つ彼は、笑みを浮かべている。大切な顧客を娼家に案内し、気に入ってもらえてほっとしているのだろうか。作中では、娼婦の表情だけが神々しく、彼女だけを見ている限り、娼婦という言葉は浮かばない。

夏には、ベルリンの絵画館が所蔵するフェルメール作品2点を観た。「紳士とワインを飲む女」(1959-61年頃)と「真珠の首飾りの女」(1662-64年)だ。いずれも小ぶりの作品で、目立たない場所にひっそりと展示されていた。

©Staatliche Museen zu Berlin Gemäldegalerie Het glas wijn edited Vermeer

「紳士とワインを飲む女」のオランダ語の原題は「Het glas wijn(グラスのワイン)」。グラスを手にしているのは「取り持ち女」と同様に女だけで、ちょうどワインを飲み干そうとしているところだ。「真珠の首飾りの女」は「真珠の耳飾りの少女」に通じる清らかさにあふれている。

©Staatliche Museen zu Berlin Gemäldegalerie Vrouw met parelsnoer Vermeer

パンデミック規制がようやく緩んだ2022年の初夏、今度はブラウンシュヴァイクのヘルツォーク・アントン・ウルリッヒ美術館に出かけた。ここには「ワイングラスを持つ娘」(1658-59年)が所蔵されている。描かれた男はやや強引に、女の口元に白ワインの入ったグラスを運ぼうとしている。女は男から目を逸らし、作品を見ている私に向かって、戸惑うような作り笑いをしている。

筆者はワインについて執筆することが多いせいか、ワインが描かれている作品につい見入ってしまう。「取り持ち女」や「紳士とワインを飲む女」に描かれた男たちが、フランスからもたらされたであろう高価な飲み物を女だけに勧めているのはなぜなのだろう。グラスが1つしか描かれていないということは、女たちは、男が先に口をつけたグラスを手にしているのだろうか。フェルメールの描く情景には、常に想像力をかきたてられる。

- ブラウンシュヴァイク_ヘルツォーク・アントン・ウルリッヒ美術館

- ブラウンシュヴァイク_ヘルツォーク・アントン・ウルリッヒ美術館

- ブラウンシュヴァイク_ヘルツォーク・アントン・ウルリッヒ美術館

オランダ デルフトを歩き、フェルメールの生い立ちを追う

昨年4月、オランダのロッテルダムに数日宿をとり、日帰りでデルフトへ向かった。フェルメールが生きた街を歩いてみたくなったのだ。

- デルフトの街並み

- デルフトの街並み

- デルフトの街並み

- デルフト駅

オランダ南西の南ホランド州にある基礎自治体 デルフトはかつて周辺地域の農産物を輸送する際の積み替え地点だった。なかでもバターとビールが重要な特産物だった。当時はビールの方が水より衛生的で、1600年ごろには、この小さな街に200ものビール醸造所があったという。ワインはフランスやスペインから輸入されていた。

オランダ東インド会社(VOC)の設立は1602年、極東と独占取引を行っていた同社は、オランダの6都市に拠点を置き、そのひとつがデルフトだった。極東からは、希少なスパイスや中国製の磁器が運ばれ、デルフトの磁器は、その模倣によって誕生した。

- デルフト風景

- ロイヤルデルフト

- ロイヤルデルフト

フェルメールは1632年にこの街に生まれ、1675年に亡くなるまで、ほとんどの時間をデルフトで過ごしたという。

彼が生きた17世紀、それは世界の富を手に入れたオランダの黄金時代だった。1650年ごろの絵画界には、約700人の現役画家がおり、年間7万枚の絵画が描かれていた。1人の画家が1年に100枚の絵を描いていたことになる。専門家によると、この時代のオランダ絵画の製作量は、イタリア・ルネサンスやフランスの印象派時代を越える規模だったそうだ。フェルメールはそのような歴史上前例のない絵画の最盛期に生きたのだった。

豊かになった市民階級は、贅沢な織物、エキゾティックな磁器、高価な装飾品などを所有するようになった。リュートやチェンバロ、フルートなどの楽器を習うことが流行り、絵画を所有することがステータスシンボルとなった。フェルメールの絵画には、当時のデルフトの豊かさが感じられるものが多い。

デルフト フェルメールの生家のあった通り

フェルメールの生家は、マルクト広場に並行するフォルダース運河沿いにあった。父はフリーヘンデ・フォス(飛ぶキツネ)という名の、宿屋を兼ねた居酒屋を営んでいた。同名のレストランが通りにあるが、これの建物は後に建てられたもので、生家があった場所は、はっきりとは確定できていないようだ。

生まれて間もなく洗礼を受けた新教会はマルクト広場に建つ。この教会には父方の祖父、両親、姉、そして妻が埋葬されているという。教会の前の市のたつ広場は、子供時代のフェルメールにとっての、格好の遊び場だった。

- デルフト市庁舎と新教会

- 新教会

フェルメールが9歳の時に両親が購入し、移り住んだ家、ハウス・メーレヘンもこの近くにあったが、1889年の道路の拡張工事の際に壊された。ここで父は、居酒屋と宿屋に加え、画商も営んでいた。ハウス・メーヘレンは著名な画家たちが頻繁に出入りする情報交換の場でもあったというから、フェルメールは絵画のトレンドを敏感に感じ取って育ったはずだ。

1653年、フェルメールはカタリーナ・ボルネスと結婚した。カタリーナの母、マリア・ティンスは、カトリック教徒の娘が、プロテスタントのフェルメールと結婚することに反対だった。しかしフェルメールはカトリックに改宗、二人は結ばれた。11人の子供を育てたというが、画業で大所帯を養っていくのは大変なことだっただろう。高価な画材や顔料を購入するため、日々の糧であるパンを後払いで購入していたというエピソードが残されている。

1655年には亡くなった父親の家業も継いだ。1657年以降は、彼の生涯において最も重要なパトロン、ピーテル・クラースゾーン・ファン・ライフェンの支援を得ていた。しかし、結婚7年目を迎え、一家は裕福だったマリア・ティンスの家に移り住まなければならなくなった。マリア・ファン・イエッセ教会の隣にあったというこの家も失われてしまったが、案内板によると、フェルメールのアトリエは2階にあり、そこで亡くなるまで描き続けたという。

- デルフト マリア・ティンスの家があった通り

- フェルメールセンター

画業組合であるルーカス・ギルドのメンバーだったフェルメールは、2度にわたって理事職を務めたというから、同業者から一目置かれていたのだろう。ルーカス・ギルドの建物は現在「フェルメール・センター」といい、彼の絵画や彼が生きた時代のデルフトについて学べる施設となっている。

フェルメールの晩年は、オランダにとって暗い時代の始まりだった。第三次英蘭戦争(1672~74年)、仏蘭戦争(1672~78年)がオランダを震撼させ、経済が低迷した。パトロンのファン・ライフェンの死も打撃となった。戦争が始まると作品は売れなくなり、父から継いだ画商も1672年に倒産した。

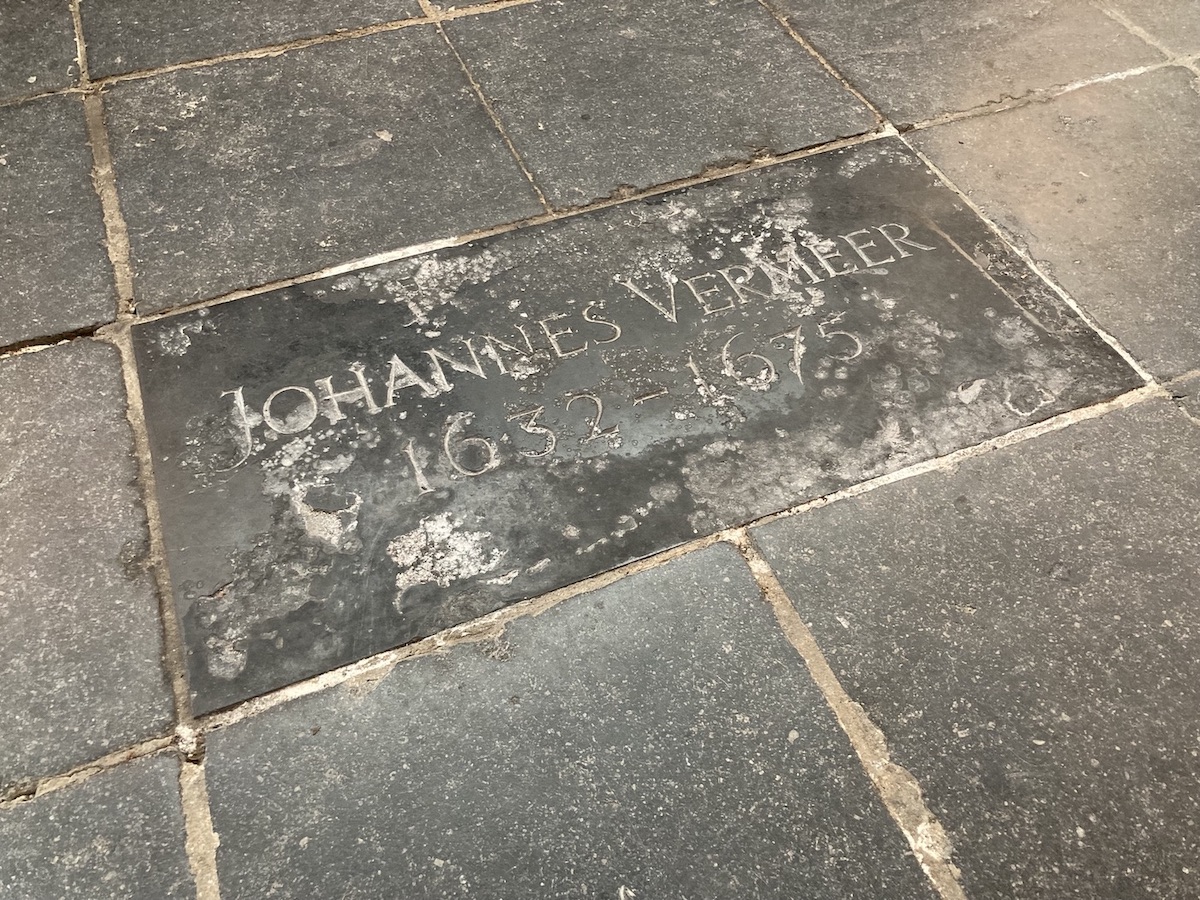

フェルメールが葬られている旧教会にも行ってみた。新教会もそうだが、木造の天井は船底のようで、オランダの高度な造船技術が偲ばれる。義母マリアは1661年に、この教会内に家族のための墓を購入していた。その場所は不明だが、教会の床には記念碑が埋め込まれている。

フェルメールは多額の負債の返済に奔走し、貧困のうちに亡くなったと言われる。彼はオランダの黄金時代の黎明期に生まれ、オランダの凋落とともに亡くなったのだった。

- デルフトの街並みと旧教会

- デルフト旧教会

- 旧教会の塔

- 旧教会プレート

- 旧教会プレート

オランダのフェルメール・コレクション

フェルメールの作品は、故郷デルフトには残されていない。オランダでは、アムステルダム国立美術館とデン・ハーグのマウリッツハイス美術館が所蔵している。

翌日は、マウリッツハイス美術館に出向いた。ここには「ディアナとニンフたち」(1955-56年)、「デルフトの眺望」(1960-61年)、そして「真珠の耳飾りの少女」(1964-67年)の3点が収蔵されている。観光客は徐々に戻ってきており、「真珠の耳飾りの少女」の前には、10人ほどの人だかりができていた。

- デン・ハーグ マウリッツハイス

- デン・ハーグ マウリッツハイス

- デン・ハーグ マウリッツハイス

デルフトの街を歩いたばかりだったせいか、「デルフトの眺望」に釘付けになった。作品は、雨雲が去り、太陽が顔を出し始めた、その瞬間を捉えている。写真的な要素が感じられるものの、絵筆でしか表現し得ない揺らぎがあり、散りばめられた無数の光の粒があまりにも美しく、見飽きることがない。

©Mauritshuis Gezicht op Delft Vermeer

デルフトの眺望フェルメールの視点

帰る日に立ち寄ったゴーダ(ホウダ)では、フェルメール作品の舞台のような空間に遭遇した。チーズ市で知られる街の広場は観光客で溢れかえっていたが、その中央に建つ、ほっそりとした市庁舎に入ってみると、見学者はまばらでがらんとしていた。最初の部屋に入った途端、17世紀に迷い込んだような気持ちになった。そこにはフェルメールが好んで描いた、光のさす静かな空間があった。

- ゴーダ市庁舎とチーズ市

- ゴーダ市庁舎内

- ゴーダ市庁舎内

7月には、アムステルダム国立美術館へ出向いた。フェルメールのコレクションは「小路」(1658-59年)、「牛乳を注ぐ女」(1685-59年)、「青衣の女」(1662-64年)そして「恋文」(1669-70年)の4点だ。フェルメールが描いた光景の中に身を置いた後で、あらためて彼の作品を見ると、オランダの風土と光と影がより鮮明に迫ってくる。

- アムステルダム国立美術館

- アムステルダム国立美術館

- アムステルダム国立美術館

フェルメールがカメラ・オブスクラを使用していたかどうかはわかっていない。しかし、作品を見ていると、フェルメールの眼こそが、あたかも精巧なレンズのように、対象の一瞬の輝きを捕まえ、その絵筆は、捉えたばかりの光の粒子を一粒たりともこぼさないように、カンバスに写し取っているかのように感じられた。

(アムステルダム=デン・ハーグ間は列車で約50分。アムステルダム=デルフト間は約1時間。デン・ハーグ=デルフト間は約15分。アムステルダムを拠点とした日帰りの旅も可能だ)

—

現在、アムステルダム国立美術館で、フェルメールの全作品37点のうち、28点を一堂に集めた「Vermeer展」(6月4日まで)が開催されている。これだけの点数が揃って展示されるのは、おそらく最初で最後ではないかと言われる。チケットはすでに完売しているが、英国人俳優スティーヴン・フライのナレーションを聴きながらオンラインで作品鑑賞をすることができる。

—

“Closer to Johannes Vermeer”

—

Photos by Junko Iwamoto

(一部提供)

—

岩本 順子

ライター・翻訳者。ドイツ・ハンブルク在住。

神戸のタウン誌編集部を経て、1984年にドイツへ移住。ハンブルク大学修士課程中退。1990年代は日本のコミック雑誌編集部のドイツ支局を運営し、漫画の編集と翻訳に携わる。その後、ドイツのワイナリーで働き、ワインの国際資格WSETディプロマを取得。執筆、翻訳のかたわら、ワイン講座も開講。著書に『ドイツワイン・偉大なる造り手たちの肖像』(新宿書房)など。

HP: www.junkoiwamoto.com