ヨーロッパでは昨年、第1回目のロックダウンが5月半ばから徐々に解除に向かい、ドイツからフランスへの旅も可能になった。7月に入ってから、パンデミック前に夫が提案し、保留にしていた、シャルルヴィル=メジエール(以下シャルルヴィル)への短い旅に出かけることにした。フランスの詩人アルチュール・ランボー(1854-1891)の生誕地である。そう決めると、本棚の隅で眠っていた文庫版の「ランボー詩集」を探し出し、20年ぶりくらいでページを開いた。

私はワインの産地を旅することが多いが、本職を持ちながら詩を書いている夫は、古今東西の詩人の足跡を追う旅が好きだ。詩人ゆかりの地がワインの産地と重なることは意外と多く、一緒に旅をしても、それぞれの目的は叶えられる。二人で旅をする場合は、だいたい交互に場所を提案する。

シャルルヴィルはアルデンヌ県の県庁所在地で、ムーズ川のほとりの街だ。シャンパーニュ地方があるマルヌ県の北隣で、ベルギー国境に近い。ワインの産地ではないが、シャンパーニュ地方のすぐ北の風土に興味を持った。7月半ば、感染状況などを十分に調べた上でドイツを後にした。

北ドイツの街ハンブルクからシャルルヴィルへの移動は簡単ではない。 ICE(インターシティ・エクスプレス)でまずオッフェンブルクへ。そこからローカル線で国境を越え、フランス、アルザス地方のストラスブールに向かう。続いてTGV(テジェヴェ)でシャンパーニュ・アルデンヌへ行き、再びローカル線に乗るとようやく到着する。片道12時間の旅だ。

当初、ハンブルクからルクセンブルクまでを空路にし、ルクセンブルクからローカル線を乗り継ぐ6時間程度のルートを考えていたが、日程を調整しているうちに、ルクセンブルクでの新型コロナウイルス感染者が急増し始めた。その増加のほどが、数日中にリスク地域に指定されそうなくらいの勢いだったので、列車での移動を選択した。

駅前の公園。背後は駅舎

シャルルヴィルの街は17世紀初頭に建設され、1966年に隣接するメジエールなどと合併した。メジエールはランスやドイツのケルンと繋がるローマ時代の街道の通過地点で、中世には重要な経済の中心地だったという。現在の人口は5万人程度。ランボー以外では、2年に一度、国際人形劇フェスティバルが開催されることで知られている。

シャルルヴィル駅に到着すると、構内に掲げられた、ランボーのポートレート写真を大きく使った観光ポスターが出迎えてくれた。駅前の公園を通り抜けようとしたら、少年の日のランボーの胸像に出会った。小さな街には、ランボーの生家、ランボーの家、ランボー博物館、ランボーが通ったコレージュ、ランボーの墓などの見どころがある。

- ランボーの生家は右から5軒目

- ランボーの胸像

- アルチュール・ランボーの墓

- 詩「谷間に眠る者」

- アルデンヌ地方の名菓ガトー・モレ(クグロフのような形)を売る店

- アルチュール・ランボー博物館の開館を知らせるポスター

- ホテルのダイニングルーム

- ランボーの家の床

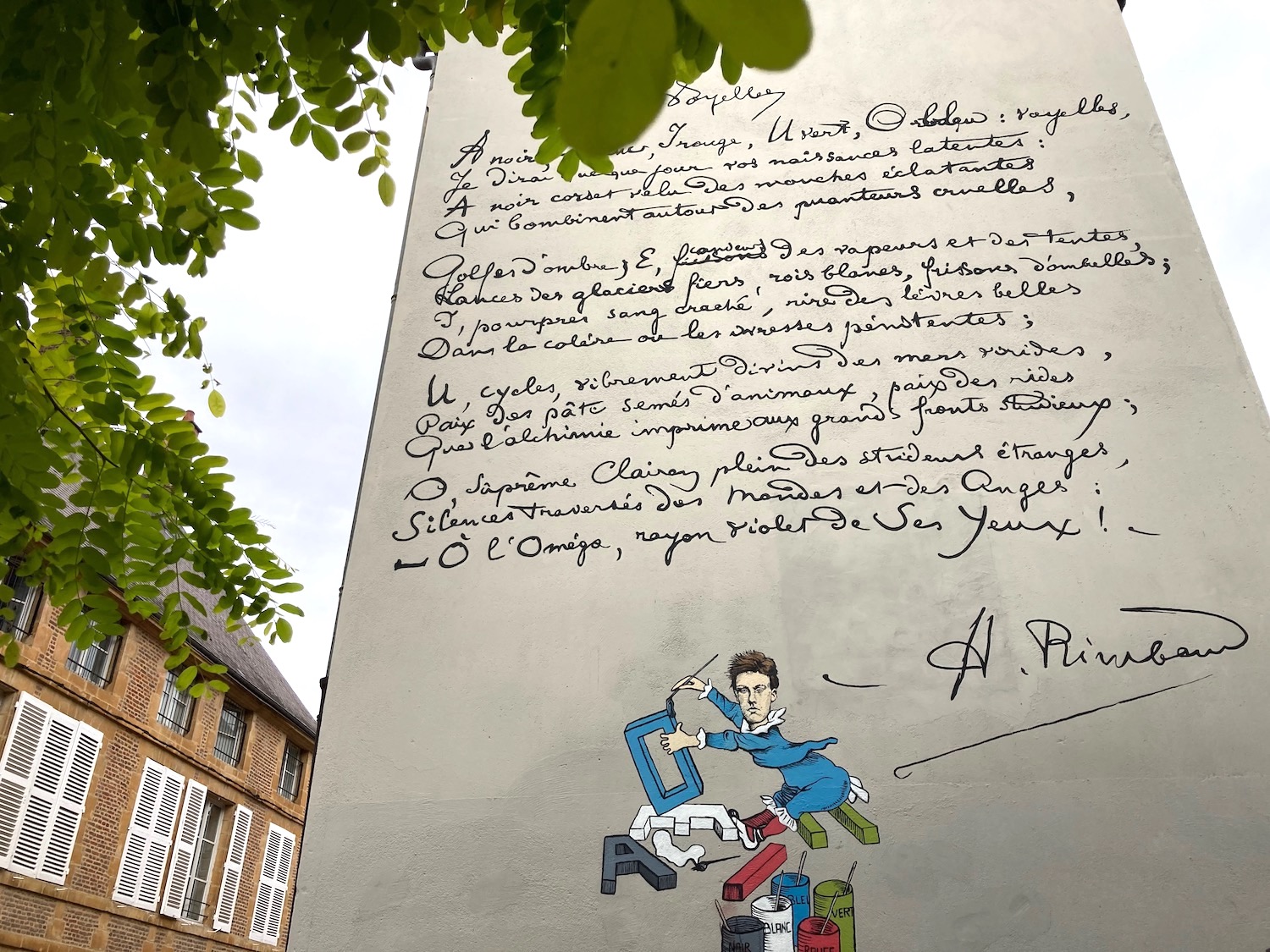

旅人を楽しませてくれるものは他にもある。ムーズ川畔の博物館とランボーが思春期を過ごした家の間には、2つの名所をつなぐように、ランボーらの詩の断片などが刻印された18脚の椅子が並び、しばし休息を取ることができる。カナダ出身のアーティスト、ミシェル・グレによるプロジェクトで、2011年に設置されたものだ。このほか、2015年からは、街中の建築物の壁面に、ランボーの詩とそれに寄せる壁画が描かれ始めた。壁画はシャルルヴィルの街に、ランボーの詩を生き生きと蘇えらせている。ランボーの家では、各々の部屋の床に詩人が赴いた場所の地図が描かれ、光と映像と音を駆使したインスタレーションで、彼の足跡を表現していた。

ライティングされたランボーの家と、詩が刻まれた椅子

かつては水車小屋だったというランボー博物館では、遺品や写真、絵画などを通じて、詩人の生涯を辿ることができるほか、彼の詩を音声でも楽しむことができる。街中の墓地にあるランボーの墓には、新しい切り花が捧げられ、37歳で亡くなった天才詩人が、今なお多くの人々に愛されていることを物語っていた。墓地の入口には、ランボーへのメッセージを投函できるポストも備えつけられていた。

- 博物館 内部

- 博物館 内部

- 墓地の入り口のポスト

ランボーが6歳の時、両親が離別、子供たちは厳格な母親に育てられたという。彼は、シャルルヴィルの街を息苦しく感じていたようで、1870年の夏に家出をしてパリに向かった。普仏戦争が勃発した直後のことだった。この時は、無賃乗車で捕まってしまい、意に反してシャルルヴィルに戻ってきた。ランボーはその後も、幾度か家出をしては故郷の街に戻ってきた。パリから徒歩で帰ってきたこともあるそうだ。

彼は、翌71年にもパリに向かった。この時は、象徴派の詩人ポール・ヴェルレーヌを訪れた。やがて2人の友情は恋愛に発展し、ランボーと妻子を捨てたヴェルレーヌは、ロンドンで蜜月を過ごした。しかし2人の間には確執もあった。ブリュッセルに滞在していた時、ヴェルレーヌはランボーに銃口を向けてしまう。幸いランボーは手に傷を負っただけですんだ。

詩「オフェリア」

1875年、ランボーはドイツでヴェルレーヌと再会し、書き終えた「イリュミナシオン」の原稿を手渡したのだが、その後、彼が再び詩を書くことはなかった。 ランボーが詩作を行ったのは、1870年から75年までの約6年間で、ヴェルレーヌと関係を持っていた頃が、創作において最も実り豊かな時期だったと言われる。

ヴェルレーヌが受け取った原稿は、1886年に一部が雑誌に掲載されたのだが、その時ランボーはすでに、第二の人生を歩んでいた。世界各地を転々としたのち、貿易商としてアフリカ大陸で活躍していたのだ。1880年にはイエメンのアデンで商事会社に就職し、同社がエチオピアのハラールに立ち上げた代理店に着任し、探検旅行などにも行っていた。1885年からは、当時エチオピアの属国だったショア王国で商取引に従事し、その後も商人として働きながら、旅行記などを執筆した。しかし、右足の腫瘍が悪化し、1891年にマルセイユで客死した。

詩「母音」

因習にとらわれることなく、権力や権威に抗い、広い世界と自由を求めて疾走するように生きた詩人ランボーの足跡を追っていくと、そこには激動の時代の輪郭が見えてくる。彼がいた頃のアフリカ大陸は、工業原料の供給地として注目されるようになっており、ヨーロッパ諸国による植民地争奪戦が繰り広げられていた。詩人は、このような時代のアフリカを最前線でつぶさに見ていた。

ランボーの死後しばらくの間は、彼が生前に故郷に嫌悪感を持っていたことや、ホモセクシュアリティなどが理由で、その功績は地元ではあまり評価されていなかったそうだ。しかし、生誕100年にあたる1954年ごろから、再評価が始まったという。

画家や彫刻家とは違い、詩人の功績を、街に織り込み、訪れる人を楽しませることは容易ではないだろう。しかしシャルルヴィルの街では、様々なアイディアが、心がこもった形で実現されている。そして、ランボーの墓に世界各地からファンが訪れるまでになった。

アルチュール・ランボーの墓

—

岩本 順子

ライター・翻訳者。ドイツ・ハンブルク在住。

神戸のタウン誌編集部を経て、1984年にドイツへ移住。ハンブルク大学修士課程中退。1990年代は日本のコミック雑誌編集部のドイツ支局を運営し、漫画の編集と翻訳に携わる。その後、ドイツのワイナリーで働き、ワインの国際資格WSETディプロマを取得。執筆、翻訳のかたわら、ワイン講座も開講。著書に『ドイツワイン・偉大なる造り手たちの肖像』(新宿書房)など。

HP: www.junkoiwamoto.com