コペンハーゲンのヒップエリアといわれるノアブロに「Kuma」という店を構える、Katsuaki Sørensen(以後カツアキ)。デンマークと日本の血を引き、デンマーク人として生まれ育った彼はどのようなアイデンティティを確立してきたのか。話を伺った。

「コペンハーゲンで生まれ育って、6ヶ月だけ小学校に行ったんだけど、両親が離婚してから田舎の母の実家に引っ越した」

幼くして日本人の父親と離れた彼は突然、人口約1,500人ほどの小さな村で暮らすことになった。ここからはじまるのは全く新しい人生。

「なんて呼ばれたい?」

デンマーク名のダンと日本名のカツアキの2つの名前を持っていた彼は、どちらの名前で生きていくかの決断を迫られた。そして彼が選んだのはカツアキだった。

「父と離れてから日本語も使わなくなってしまったから喋れなくて。でも自分の中には日本人としての意識があった。それを忘れない意味でもカツアキで生きていこうと」

北欧の田舎となれば、アジア人のことをほとんど知らない。もちろん、アジア系のレストランやスーパーなど一軒もなく「あれ、スシって中国料理だっけ?」と聞かれることもいまだにある。他の欧米諸国と比べても、格段に馴染みが薄いのだ。

「変わった顔と変わった名前、目立つのは必然だった。先生さえ僕の名前を発音できなかったしね。ましてや周りの子供は気遣いなんてできる年齢でもなかったから、その時は苦労したよ」そう笑う彼は、ほどなくしてシェフを目指したいと思うようになった。父と一緒に暮らしていた頃の、父がつくるちょっとした日本料理が忘れられなかったのだという。

デンマークでは小学生のうちからスクールカウンセラーに将来の進路相談できる機会があり、ある日彼は料理人になりたいという思いをいちはやく打ち明けた。「カウンセラーに相談したら、ひどく反対されてね。シェフは忙しいし、ストレスを溜めて寿命を縮めるからって(笑)」

カウンセラーの話を素直に受け止めたカツアキ少年は、シェフの道を断念。「そこから何をすべきかわからなかった」という彼は、やりたいことが見つけられないまま高校卒業を迎える。そして「腕っぷしには自信があったから」と警察官を志すも持病の喘息持ちの影響で不合格。自暴自棄になりかけていたときにふと、父の故郷である日本へ行ってみようと思いたった。

「日本へ行って、日本食に再び魅了された。そして、やっぱり食の道に進みたいなと思うようになったんだ」

デンマークに帰国した後、調理学校を卒業。コペンハーゲンのミシュランレストランで働いた。またそこで働き方について考えるきっかけに出会う。

「大好きな食の世界で働けるのは嬉しかったんだけど、現場教育のやり方が合わなくて。蹴落としてから這い上がらせるような軍隊のようなやり方だった。あれ、料理ってもっと楽しいはずだったのになって。そこでまた、どう生きていけば良いかわからなくなって、一旦食の世界から離れることになった」

カフェのアルバイトなどでお金をためて、CBS(コペンハーゲン・ビジネススクール)に通い始めた彼は、学士号を取得し修士課程まで進んでいた。当時はモモフクをはじめ世界各地でラーメン人気に火が付き始めた頃。ラーメン店を開くことを視野に入れて、勉強の合間をみながら週末のマーケットでポップアップショップでラーメンをつくっていた。

「そのとき、同じマーケットにケータリングの日本食を出す2人組がいて。その2人組のうちの1人は日本人ハーフの男だったんだけど、ある日、たまたま僕のお母さんをマーケットに連れてきて気づいたんだ。彼はぼくがコペンハーゲンの小学校に通っていた時の同級生だったってね」

彼の名はエミル・ナガハラ。

「結局、僕はビジネススクールが忙しくてラーメン屋を出すには至らなかったんだけど、その件をきっかけにエミル・ナガハラと話すようになってね。彼らは3人のメンバーが主体でやっていたんだけど、1人が抜けたタイミングでね。一緒にやらないかって誘われたんだ。ビジネスを勉強しながらも食をやりたいとずっと思っていたから、2つ返事で手伝うことにしたよ」

それから半年経った頃、エミルは個人的な理由でKumaをやめ、マティアスとカツアキが残った。カツアキはビジネススクールに未だ通っていたがKumaで勝負する覚悟を決めて学校をドロップアウト。

「机の前で勉強するのはツラくてね。でもKumaで働いている時は1日16時間立ちっぱなしでいても全然苦にならないんだ」

紆余曲折からたどり着いた自分の居場所。現在も挑戦を続けるそんな彼に、デンマークの食のいまと、彼が考える日本食について聞いてみた。

デンマークの食について簡単に教えてください。

もちろんnomaは知ってるよね。いまとなっては食で有名なコペンハーゲンだけど、それまでの食文化はほとんどなくて。ポテト、グレービー、肉くらいしかなかったんだ。それが毎日の食事だった。

なぜ、それまで食文化がなかなか育たなかったんでしょう。

それまでもミシュランをとるような店はあったんだけど、フレンチが多くて、nomaのようにデンマークの食材を使うようなところはなかった。それに人々はこだわりが強い性格で、モノめずらしいものにトライする人は少ないんだ。海に囲まれた国なのにも関わらず、生魚を食べる人もいなかったからね。

映画「バベットの晩餐会」での食に対する描写も印象的でした。新しいものを食べることがおぞましいと思われていた時代があったんでしょうか。

その通りだね。デンマーク人は生焼けの肉も恐れていたりするから、いつもオーバークックだったり。だからあまり実験的なものが受け入れられなくて、食文化が発達しなかったんだろうね。

そこまで恐れていた理由とは?

みんな食事にはなるべくお金をかけたがらないんだ。外食は高いから、外で新しい食事にチャレンジする機会もなくて。そして、家で食べるような安い食材だけがポピュラーになって、みんな舌も肥えない。ランチも、メルパゲ(Madpakke)という弁当を持っていくのが当たり前で、小さい頃から毎日メルパゲだったからね。そのまま大人になっていくから、新しい食事に挑戦することに馴染みがないのかもしれない。

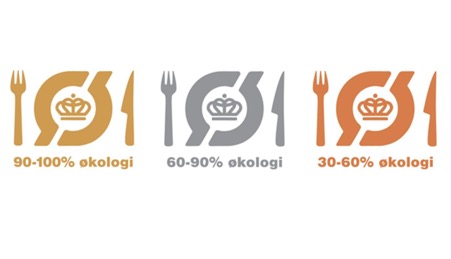

デンマークのお店を見るとオーガニックマークを出しているところが多く見受けられます。

デンマーク人は食にはお金をかけたがらないけど高品質を求める。それは相反してるんだけどね。外食ではその2つが成り立たなくて、結局家で食べることになるんだ。

コペンハーゲンでは、店のガラス窓でこのようなオーガニック表記を頻繁に目にすることができる。Via Organicdenmark

だから逆の発想かもしれないけど、ほとんどのお店がオーガニックであるからこそ、Kumaはすべてオーガニックではない代わりに敷居の低い値段にして、多くの人が日本食にチャレンジする入り口をつくりたいと思ってるんだ。こっちだと日本食は本当に高いからね。ラーメン一杯でも130kr(日本円で約2,300円)とかするし。

なるほど。それは納得ですね。日本とスカンディナヴィアの融合というのもこの店の一つのテーマと伺っています。具体的にはどのようにお店をつくっていきましたか。

どうやったらデンマーク人に受け入れられるかというのはいつも考えている。例えば魚の頭とかは日本では全然大丈夫だけど、こっちのお店で出したらかなりビックリされちゃうからね。魚にしてもディープフライにして魚っぽさをなくしたり。日本の直接的な食べ方は受け入れられづらいから、いろいろ工夫してる。他には納豆とかもヘルシーで味もいいけど、ビジュアル的には絶対デンマーク人はダメ(笑)だから出すにしてもほうれん草や鰹節の下に隠して、味をシンプルに楽しんでもらえるようにしてるんだ。お好み焼きも、見た目がパンケーキのようでアンヘルシーにも見えるから、視覚的にヘルシーでフレッシュにで感じられるように人参のスライスを使っているんだ。

メニューはいろいろ研究されているんですね。

マティアスが、日本人が卵かけご飯を食べていたのをみた時の衝撃が忘れられなかったらしくて。安くても美味しい日本食があると。それでいまは牛丼とかも出してるんだ。あとはやっぱりモモフクのDavid Chang。オーガニックの話とは逆行してしまうかもしれないけど、安く美味しいものを出すという考え方は彼の影響が大きいんだ。

ビジネススクールに行って常にエクセルの数字と格闘していたから、いまビジネスをする中ですごく活きていると思う。紆余曲折していたこともいまでは良い経験だね。ただ、いまデスクの前で働くくらいなら、給料が10倍違ったとしても厨房で働くことを選ぶけど(笑)

これからはどうしたい?

新しい料理を作り続けていきたい。日本料理やデニッシュ、フレンチといった枠も離れて実験的な料理にもどんどん挑戦していきたいと思っているよ。

高品質・高価格が当たり前とされるデンマークのなかで、食文化を広げるためのアプローチをするカツアキさん。あくまで食体験の入り口をつくるだけではなく、よりよい料理も提供すべく、今年4月に価格帯をあげた2店舗目を出店した。

「子どもが生まれたんだ。そしてこの新しいお店も子どもみたいなもんだからね。頑張らないと」

そう語る彼の口調にはかつてのような迷いはまったくない。これからは子どもたちを支える立場として、生きていく彼の背中はとてもたくましく思えた。

愛車の日本製ヴィンテージカー、ダットサンと。

—

All Photo & Text by Takanobu Watanabe

—

TAKANOBU WATANABE

デンマーク在住・映像作家

東京で出版社に勤務した後、映像作家に転身。2018年よりデンマークを拠点に移す。

オンラインマーケターとしての仕事をする傍ら、ドキュメンタリーをメインとした制作活動を行っている。