香川県瓦町の讃岐かがりてまりで手まりを作るスタッフ AP Photo / Ayaka McGill

ここで時間が止まっているようだ。

女性たちが小さな輪になって静かに座り、オレンジほどの大きさの玉に一針一針丹念に模様を刺している。

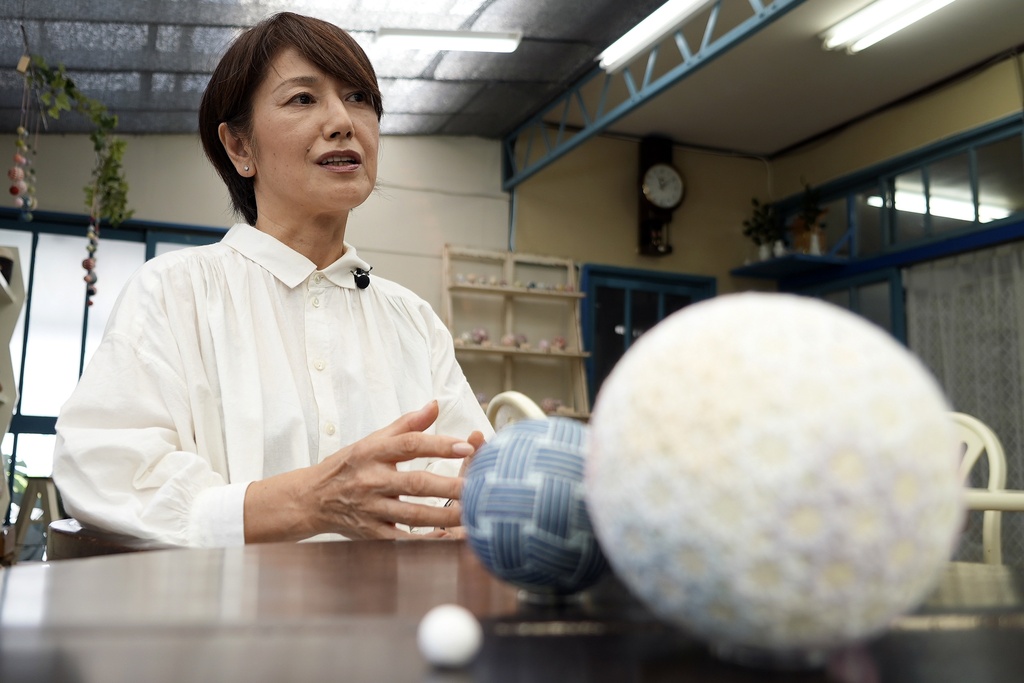

輪の中心にいるのは、四国南西部で1000年以上受け継がれてきた日本の伝統工芸、讃岐かがり手まりの名人、荒木永子さんだ。

日本の伝統工芸「讃岐かがり手まり」の名手、荒木永子さん AP Photo / Ayaka McGill

「ホタルの花」や「幾重にも重なる星」といった詩的な名前を持つカラフルな幾何学模様の手まりは、ひとつひとつが芸術品だ。手毬は1つ仕上げるのに数週間から数ヶ月かかる。数万円するものもあるが、もっと安いものもある。

この万華鏡のようなボールは、投げたり蹴飛ばしたりするためのものではない。健康と幸福への祈りを込めた家宝となる運命にある。西洋の家庭で絵画や彫刻のように大切にされるかもしれない。

手まりのコンセプトは、エレガントな別世界のような、非実用的な美しさである。

「何もないところから、こんなにも美しいものが生まれ、喜びをもたらす」と荒木さんは言う。「この世には手作業でしか作れない、美しいものがあることを忘れないでほしいです」

AP Photo / Yuri Kageyama

天然素材

手まり発祥の地は綿花の栽培に適しており、温暖で雨が少なかった。

手まり保存会の本部でもある荒木さんの工房には、繊細なピンクやブルー、鮮やかな色、その間の微妙なグラデーションなど、140色もの綿糸が並ぶ。

女性たちは、植物や花、サボテンに生息するコチニール(赤い染料を作り出す虫)などの天然素材を使い、手作業で染めていく。藍の深い色合いは何度も何度も染められ、黒に近い色になる。黄色と青は組み合わされて華やかな緑になる。色合いを濃くするために大豆ジュースを加え、オーガニック・プロテインを加える。

アトリエの外では、さまざまなトーンの黄色に染められた綿糸が、陰干しされていた。

「手まり」の製造に使われる綿糸 AP Photo / Ayaka McGill

ボールの作成と刺繍

手間のかかる工程は、刺繍を施す基本的なボールの型を作ることから始まる。籾殻を煮て乾燥させたものを木綿の中に入れ、糸を何度も何度も巻いていく。

そしてステッチが始まる。

ボールは驚くほど硬いので、一針一針、集中して、ほとんど痛みを感じながら押さなければならない。モチーフは正確で均一でなければならない。

それぞれのボールには、赤道のように一周するラインと、上下にジグザグに縫うラインがある。

AP Photo / Ayaka McGill

新しい世代へのアピール

最近では、日本人だけでなく外国人の間でも、手まりは新たな評価を得ている。キャロライン・ケネディは10年前の駐日米国大使時代に手毬作りを習った。

東京の羽田空港の免税店で日本の手工芸を宣伝している中村好江さんは、手毬の複雑で繊細なデザインに惹かれ、手毬を扱っているという。

「遠い時代には日常的なものであったかもしれない手毬が、今ではインテリアとして使われています」と彼女は言う。 「讃岐かがり手まりは、世界にひとつしかない特別な存在なんです」

荒木さんは、モダンで歴史を感じさせる新しいデザインを考案した。例えば、クリスマスツリーのオーナメントとしてなど。ミニチュア・ボールをぶら下げたストラップは、その大きさゆえに作るのはかなり難しいが、1つ1500円程度と手頃だ。

小さな磁石で開閉するパステル調のボールの集まりも、荒木さんの発明品だ。これに甘い香りのハーブを入れれば、アロマディフューザーのようになる。

AP Photo / Ayaka McGill

受け継がれる伝統

いつも考え込んでいるように首を片側にかしげながら、とてもゆっくりと話す優美な女性、荒木さんは、時々東京へ教えに行く。しかしたいていは、色あせた青いペンキが塗られ、くたびれた木枠の大きな窓がある廃墟のような幼稚園のアトリエで仕事をし、レッスンをしている。

彼女は彫金作家として出発した。夫の両親は手まり師匠で、近代になり手まり芸が衰退し、消滅の危機に瀕したとき、手まり芸の復活に尽力した。

両親はストイックな人たちで、褒められることはほとんどなく、いつも叱られていたと彼女は記憶している。それは、歌舞伎役者から邦楽に至るまで、多くの日本の伝統芸能の継承に共通する厳しい愛のアプローチである。

現在、手まり玉を伝統的な基準で作ることができるのは、女性ばかりで数十人しかいない。

「最も難しいのは、後継者を育てることです。後継者の育成には通常10年以上かかるので、この技術を長く続けようとする人が必要なのです」と荒木さんは言う。

「手まりを作る苦労とともに喜びを感じ始めると、人は続けようとするものです」

AP Photo / Ayaka McGill

—

By YURI KAGEYAMA Associated Press

日本(AP)

AP journalist Ayaka McGill contributed to this report.

___

Yuri Kageyama is on X: https://x.com/yurikageyama