フォロワー数や経歴にとらわれず、自分たちが本当に話を聞きたい人たちにインタビューする──。そんなパーソナルな興味や関心を出発点に、アートやデザイン、政治、ジェンダーなど幅広いトピックを取り上げた日英バイリンガル雑誌「Troublemakers(トラブルメイカーズ)」がこの春に創刊された。

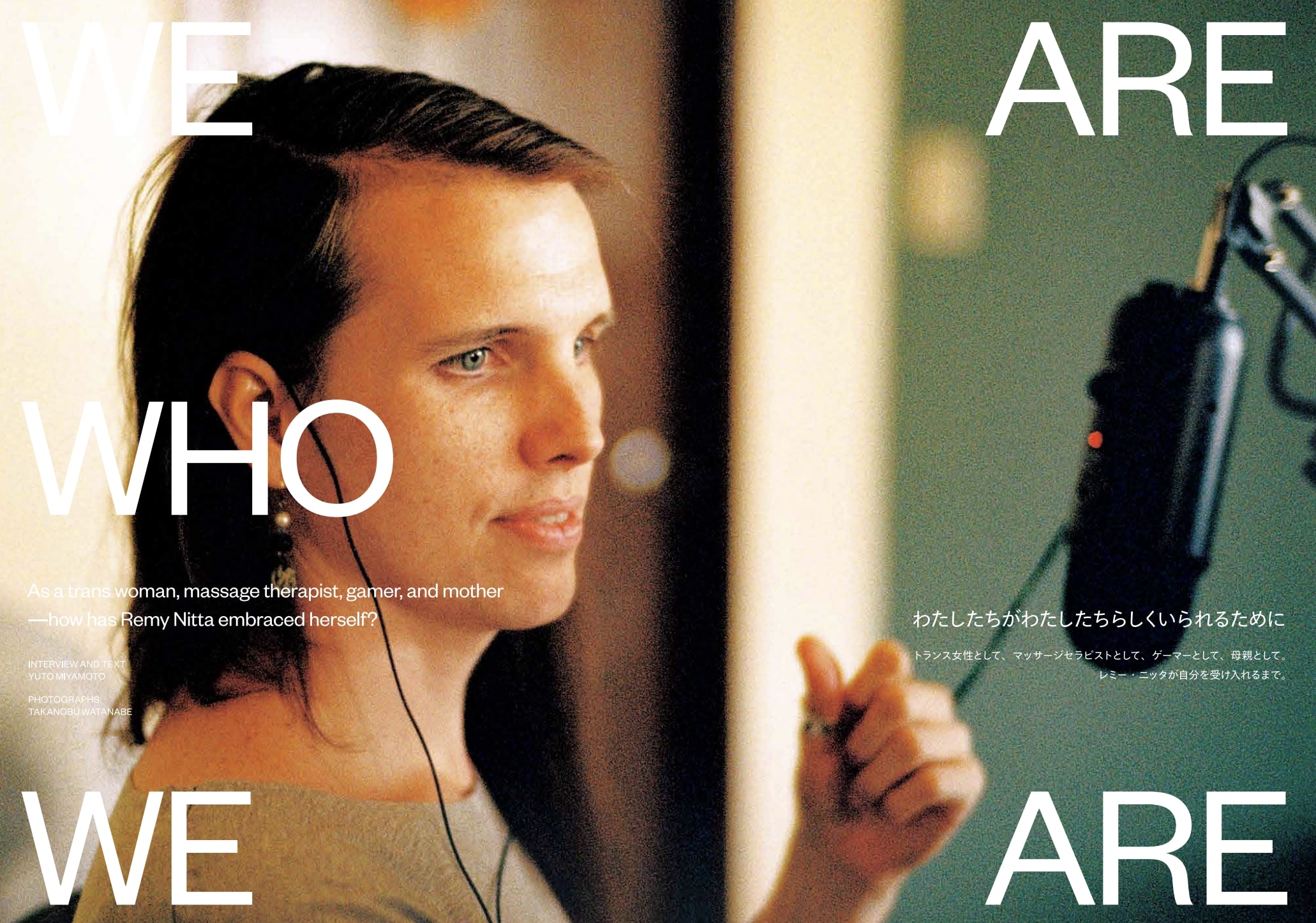

生みの親は、編集者の宮本裕人さんとデザイナーの井上麻那巳さん。公私共にパートナーである二人が、2年以上にわたって語り合ってきた“架空の雑誌”がついに形となった。「Embracing Misfits」というタグラインのもと、Troublemakersは二人が会いたいMisfits(はみ出し者)たちに会いにゆき、そこで交わされた会話やかれらの視点・経験を紙面を通じて読者に届ける。ジャーナリスティックな美しい写真と、現場の雰囲気や本人の人柄が伝わる文章が印象的だ。SNSが台頭して以来、短いコンテンツへの需要が日に日に高まっているなか、本雑誌では巻頭インタビューに日英で36ページを割くなど、既存の雑誌の形にとらわれない挑戦的な表現をしている。

出版不況が叫ばれる昨今。二人はなぜ雑誌「Troublemakers」を作ろうと思ったのか。二人の考える雑誌の力とは。取材を通して伺った。

誰もが状況や環境でミスフィッツになりうる

ーまずはじめに、雑誌のタイトルでもある「Troublemakers」という言葉についてお伺いします。「トラブルメーカー」というと「問題を起こす人」といった意味が浮かびますが、この言葉にはどんな思いが込められているのですか?

宮本:実は、この「Troublemakers」の1号目でも取材をしている、デザインとフェミニズムと政治の交差点で活動している「Futuress」というチームのオンラインコミュニティに麻那巳さんが参加していました。そのなかに「Troublemakers Class」というワークショップ/サポートネットワークがあり、「a support network for the killjoys, outcasts, misfits, and rebels of design(デザイン業界の空気が読めない人、のけ者、はみ出し者、反逆者たちを支援するネットワーク)」と謳っていました。それがなぜか二人ともすごく気に入って。まだ雑誌を作ろうとは具体的に話してはいなかったのですが、troublemakers.meというドメインをとりました。それが2021年の冬頃です。

ーとりあえずドメインをとるというのが面白いですね。雑誌を作る未来が見えていたんですか?

井上:よく二人でこういう雑誌を作ろうと空想話はしていました。もう覚えてないくらい思いつきの企画の話を日々していましたね。

宮本:そうだね。ドメインをとってからすぐに雑誌を作ろうとはならなかったけれど、話を聞いてみたい人のリストをnotionに2年間ぐらいメモしていました。2021年の冬にドメインをとり、2022年の5月に二人でアイルランドに移住したのですが、その間も雑誌を作ろうとは考えていませんでした。ただ、面白い人に会うたびに「この人はTroublemakerだね」と話し、メモをとっていました。実際に制作を始めたのはアイルランドから帰国してからなので、2023年の春頃です。制作期間はちょうど1年ぐらいですね。

ーアイルランドへはどうして移住したんですか?

宮本:言い出しっぺは僕です。元々ワーキングホリデーでどこかに1年くらい行きたいと思っていたのですが、コロナ禍でワーホリが使えないまま31歳になってしまって。一旦その計画は諦めていたのですが、麻那巳さんにその話をしたところ、興味を持ってくれて。二人ともフリーランスだったので、急遽決めて3ヶ月後に出発しました。

ーすごいスピードですね。井上さんは移住についてどう思いましたか?

井上:私もずっと海外に住んでみたかったんです。昔、ワーホリでUKに行きたかったのですが、抽選で何度も落ちてしまいました。仕事も軌道に乗り、そのままチャンスを失っていたので、その話を聞いたときに「今なら行ける」と思いました。一人で行くほどの強い気持ちもなかったので、これはいい機会だなと思い一緒に行きました。

宮本:学生ビザで行って、語学学校に二人とも30代になって毎日通いました。

ー大人になってから勉強だけに集中できる機会はなかなかないので素敵ですね。アイルランドにいたときは雑誌を作ることは考えてなかったとのことですが、振り返ってみてアイルランドでの経験が雑誌に生かされていることってあったりしますか?

宮本:二人でよく話していたのですが、僕らは日本に住んでいると、母国語が日本語で、人種的にはマジョリティだけど、アイルランドに行った瞬間にマイノリティになって。麻那巳さんの方が多かったかもしれませんが、アジア人差別も経験しました。道端で「ニーハオ!」と絡まれることや、お店で後回しにされることもありました。「ミスフィッツ」というのは、はみ出し者という意味ですが、誰もが状況や環境によってミスフィッツになりうると思います。僕らはアイルランドに行った瞬間に“アジア人”になって。そういうふうに自分がマジョリティからマイノリティになった経験から他のマイノリティの人たちにもちょっとだけ共感できるようになった……っていったらおこがましいけど……。

ーでも想像力が働くようになりますよね。

宮本:そうそう。

井上:私の語学学校の先生が北アイルランドのベルファスト出身の方で、すごい社会派な人だったんです。授業でも社会的な話題を持ち出してきてみんなに意見を聞いたりする人でした。そのなかでアイルランドとUKの歴史のこともたくさん話していたし、彼はベルファストの紛争をおそらく実際に自分の目で見ているような人だったので、話の重みを感じました。いろんな国出身の生徒たちが、それぞれの国の問題の話をシェアするような機会もあって、やっぱり知らないことばっかりだって思って。そのなかでもっと私たちが知りたいと思ったことはこの雑誌のなかに含まれていくと思う。

宮本:アイルランドにいる間もさっき話したnotionには取材候補を追加していたので、1号目にはアイルランド関連の記事が実は6分の2あって、すごく多い。アイルランドマガジンに実はなっているんだけど、それはアイルランドにいたときに雑誌の話をしていたからというのはあるかなと思います。

雑誌をきっかけに生まれる出会い

ー実際に制作を始めて、取材対象者の方はどうやって決めていったのですか?

宮本:例のnotionにたくさんの人の名前があって、二人で話しながら決めていきました。説明が難しいですが、決まるときは自然に「あ、そうだね」となりました。

井上:どちらかが言って、どちらかがピンとこなかったら自然消滅していましたね。

宮本:僕ら二人が本当に話を聞きたい人だけに話を聞きに行きました。パーソナルなモチベーションを持って聞きたい人を選んだことがこの雑誌の大事なところです。

ー雑誌がなかなか売れないと言われている昨今、取材対象者のフォロワー数や経歴を考慮しないといけない流れが業界にありますが、そういったことにとらわれず純粋な興味を追求するのは珍しいし、記事もロングインタビューという雑誌にはなかなかない形をとっていますよね。既存のジャーナリズムや雑誌に対して思うこと、Troublemakersではこうしたかったということがあったら教えてください。

井上:裕人君はその辺りすごく頑固だよね(笑)

宮本:そうですね、僕はその辺りにはこだわりがあります。一つは長さです。最初の2つの記事は日英で36ページになっています。普通は何十ページの記事って紙面ではできない。文字数の制限があることで良くなることもありますが、そこからこぼれ落ちてしまうこともあります。Troublemakersでは、ロングリードの記事だけにしたかったんです。それぞれの素の言葉と僕らとその場で交わされた会話をほぼそのまま入れています。その人らしい言葉遣いを残しつつ、初めて読む読者にも分かりやすいようにしました。さじ加減は難しかったですが。

井上:「こういうふうにしてほしい」とか「こういうことを言ってほしい」とは思わずに話を聞きに行きましたが、一つだけ、「繕わないで本当のことを聞かせてほしい」と思っていました。言いたくないことは言わなくていいのですが、取材のために何か用意しないでほしいと。実際、みなさんが本当に真っ直ぐに取材を受けてくださって。そこにはとても感謝しています。

ー雑誌はどうしてバイリンガルにしようと思ったんですか?

宮本:かっこよくない理由としては、ダブリンにThe Library Projectっていうイケてる本屋さんがあるんだけど、そこに置いてほしかったのと、ダブリンの後に1ヶ月半ぐらい滞在したリズボンでunder the coverっていう雑誌のお店を見つけてそこに置いて欲しいと思ったからかな。もうひとつは、そのunder the coverで『Nevoazul』という雑誌を見つけて、めちゃくちゃかっこいいから、作り手のイネスさんって方に連絡したら、その一週間後に会えることになって。ポルトでイネスさんと朝コーヒーを飲んで、バックナンバーを直接買わせてもらったという体験があって。たまたま1ヶ月そこらだけ滞在していた外国人の僕が手に取ってめちゃくちゃかっこいいと思ってその人に連絡をして、お茶をして、新しい友達ができるみたいなのっていいなと思いました。僕らもバイリンガルで作れば、たまたま東京に観光で来た人がTroublemakersを見つけて、めちゃくちゃかっこいいと思っていきなり僕らに連絡がきて、お茶をするかもしれない。そんなことが起こったらいいなって思ったんです。雑誌に限らずメディアはなんでもそうだと思うけど、やっぱり自分たちで発信をするのは似たもの同士と繋がる手段でもある。Troublemakersは決して万人受けする雑誌ではないけれども、それをいいなって思ってくれる人が仲間になるかもしれない。英語も入れることでその仲間が世界中にできるんじゃないかなって。

ーそれはとても素敵な出会いですね。バイリンガルのデザインについてもお伺いしたいのですが、英語と日本語の見せ方でこだわったポイントを教えてください。

井上:日本にはバイリンガルの雑誌が少ないですが、いくつかの方法を分析してスタイルを決めました。最初は同じページに英語と日本語を載せようと思っていましたが、うまくいかないかもと思い始めて。日本語話者にとって英語はそんなに気にならないけれど、英語話者にとって日本語はノイズになると感じたからです。最終的にイタリアのバイリンガル雑誌を参考にし、ページを分けてレイアウトすることにしました。あと私がすごくデザインでこだわっているのが、写真を大事にすることなんです。そういう意味でも写真を大きく使えるように、1ページに一言語だけにしようと決めました。

ーデザインとして英語が先に来るようにしたのはなぜですか?

宮本:話していた通り、日本語話者の人は英語にある程度慣れているけれど、海外の人がパッと開いて、ファーストビューが日本語だけだったら多分もうその時点で読まれる可能性がなくなっちゃうっていうのは決めるときに話したかな。

雑誌を続けていくことの大切さ

ー雑誌のシンボルとしてお化けのアイコンがあるのが可愛いです。どうしてお化けにしたんですか?

宮本:オバケちゃんに決めたのは……あ、オバケちゃんって名前なんですけど(笑)攻殻機動隊とか見てます?そこでゴーストって言葉が出てくるんです。

井上:そのSFの世界では体を自由に交換できるんですね。

宮本:その中身のことをゴーストって呼んでいて。ゴーストって文字通りお化けって意味なんですけど、その人の魂とか内面を意味する言葉としても攻殻機動隊では使われていて。僕らはインタビューを通して国籍とか肌の色とかではなく、その人のゴースト、つまり内面を伝えられるようなインタビューができたらいいなっていう気持ちがあったからオバケちゃんが生まれました。

ーどのくらいの段階でこのオバケちゃんのシンボルが生まれたんですか?

井上:かなり最初に決まっていましたね。本って何かしら背表紙にシンボルが入っていることが多くて、まず名前を決めた後そこに何入れる?って話しをしました(笑)

宮本:結果、オバケちゃんにしてすごくよかったなって思っていて。雑誌と一緒にオバケちゃんのステッカーも作ったんだけれども、こないだ大阪のブックフェアで雑誌を出したときに、5歳くらいの女の子がオバケちゃんステッカーが欲しいとお母さんにねだって買ってくれて。彼女がもうちょっと大人になったときにTroublemakersてなんだろうって、検索して、この雑誌を読み直すみたいなことが起きたらいいな(笑)

井上:10年くらいかかりそうだけど(笑)

宮本:僕らは、ジェンダーとかアイヌのこととか、フェミニズムについて取り上げていて政治的にはすごくリベラルな方だと思うんだけど、そういうことに拒否感がある人でもオバケちゃんが可愛いなって手に取ってくれて、期待してなかった人がストーリーに出合ってくれたらいいなって思っています。まぁこれはステッカーを麻那巳さんが作ってくれた後に事後的に思ったことだけど。

井上:すごく真面目なので、彼が(笑)少しプレイフルなところを残せるといいなって思っていて。オバケもそうだし、記事内でアスタリスクの代わりにスマイリーを入れているのも、スパイスを加える意図がありました。

ー将来を見据えたステッカーのお話がでましたが、最後に今後の展望を教えてください。

井上:すでに次号のための取材を始めているよね。他に話を聞きたい人も私たちのなかでだいぶ決まってきましたね。雑誌のフォーマットは作ってみて気に入らないところがあったら変えていこうって話していたんですけど、あんまり気に入らないところはないので形とかサイズとかは次号もこのままでいきそうです。

宮本:続けていくのがひとまずの目標なんです。あるポッドキャストで、magCultureの創設者のJeremy Leslieさんが「雑誌っていつから雑誌になるのか」ってことを話していて。雑誌は3号目からが雑誌だって言っていたんです。もちろん正解はないし人それぞれだと思うんだけど、多分世界一雑誌に詳しい人間の一人のジェレミーさんが3号って言ってたから3号はやらないとなと思っています(笑)

—

Text: Noemi Minami

Photograohy: takachrome

—

Troublemakers

Instagram: Troublemakers

—

宮本裕人

領域やテーマにかかわらず、インタビューを通して人のストーリーを伝えることを得意とする。訳書に『サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか?』(真崎嶺)。生物学とジャーナリズムを学んだのち、『WIRED』日本版エディターを経て独立。オーバーワークでうつ病にかかった経験があることから、座右の銘は「原稿より健康」。

https://yutomiyamoto.com

井上麻那巳

言葉とストーリーを大切にしたデザインを心がけ、著者やブランドの思考や想いをビジュアルに翻訳することを得意とする。ブックデザインを担当した本に、『We Act!』『反「女性差別カルチャー」読本』『フェミサイドは、ある』『いくつもの月曜日』などがある。18歳のときに、音楽性の違いにより家族は解散。ジェンダーイコールな社会を後押しするために、ジェンダーニュートラルなデザインを研究中。

https://www.manamiinoue.com

—

Noemi Minami

編集者、ライター、翻訳者。社会課題とカルチャーを発信するNEUT Magazineの元副編集長。獨協大学卒業後、英サセックス大学で「Media & Cultural Studies」の修士号を取得し、大学院ではジェンダーや人種などのアイデンティティ問題を研究。2016年にNEUT Magazine編集部に参加し、7年間編集者として活躍。2023年12月にフリーランスとして独立し、現在は翻訳にも力を入れている。

https://www.instagram.com/no.e.me/