2023年11月11日から2024年3月10日まで第2回シャルジャ建築トリエンナーレ(Sharjah Architectural Triennial: SAT) が開催。キュレーターを務めたナイジェリア人建築家トシン・オシノウォ(Tosin Oshinowo)は『無常の美』をタイトルに掲げ、歴史的に見落とされてきたグローバルサウスの視点から気候変動に関する課題提起を行なった。

キュレーターを務めた建築家、Tosin Oshinowo(トシン・オシノウォ)氏 Photo by Spark Creative

グローバルサウスの視点とは

グローバルサウスとは今後の経済成長が予測されるいわゆる新興国や発展途上国のことを指し、地理的には必ずしも全ての国が南半球に位置するわけではないが、アフリカ地域、ラテンアメリカ、アジア地域の国々が含まれる。欧米中心的な視点で議論や市場が発展してきた芸術や建築、デザインといった世界においては、グローバルサウスに目を向けることは歴史的に見落とされてきた国や文化にスポットライトをあてることであり、脱植民地化を図るという意味合いもある。また、グローバルサウスという緩く定義された用語のもと、アフリカとラテンアメリカ、アフリカとアジアといったように地理的には離れている地域の国々が共通項を見出し、連携を図るという動きもある。

筆者は以前からアフリカ系のクリエイターに注目してきたが、昨今の芸術展や建築展においてアフリカ系の活躍が際立っているように感じている。昨年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展では、ガーナ系のレズリー・ロッコが総合キュレーターを務め、脱植民地化と脱炭素に取り組むアフリカ系の実践者たちにスポットライトが当てられた。また、昨年サウジアラビアで開催されたイスラム芸術ビエンナーレでは、南アフリカの建築家スマイヤ・ヴァリー(Sumayya Vally)が務め、アフリカ系アーティストの参加によって、イスラムの多様性が示された。

アラブ首長国連邦のシャルジャ(ドバイの隣に位置する首長国)で開催された今回の建築トリエンナーレは、グローバルサウスの文脈で活躍する建築家、デザイナー、アーティストが参加。出身地域は、32%がサブサハラ・アフリカ、12%が中東、12%がラテンアメリカ、そして残りはヨーロッパ、北米、東南アジアに均等に分散された。キュレーターがナイジェリア出身ということ、SATの理事長であるフール・アル・カシミ(Hoor Al Qasimi)が、シャルジャのアフリカ研究所(The Africa Institute)の創設者兼理事長ということもあり、グローバルサウスの中でも特にアフリカの視点に重点が置かれているようであった。

SATの理事長 Hoor Al Qasimi(フール・アル・カシミ)氏 Photo_ Sebastian Böttcher

限りある資源と消費のあり方に向き合う

今回2回目の開催となった建築トリエンナーレのタイトルは、『無常の美:適応する建築(The Beauty of Impermanence: An Architecture of Adaptability)』で、その背景にあるテーマは気候変動問題である。トリエンナーレのような建築展そのものが一時的なイベントのため、展示備品が使い捨てられることも少なくない。今回、SATの展示デザインを手がけた建築事務所スペース・キャビアは、シャルジャの工業地域にある建築資材に目をつけ、展示台や椅子といった備品にはコンクリートブロックなどを積み上げて固定されたものを使用。会期終了後、これらの備品は再び建築資材として現場に戻され、利用される。キュレーターのオシノウォは出展者に対しても展示に使用する資材に工夫し、できる限り廃棄物を減らすように依頼したという。

オシノウォは10年前にナイジェリアで自身の建築事務所を立ち上げ、インフラが不十分で手に入る物資も限られている環境において、さまざまな希少性と制約に向き合ってきた。その経験が、今回の建築トリエンナーレのキュレーションに直接的に結びついている。展覧会の声明文では、「再生された文脈性(renewed contextual)」、「採取主義(extraction politics)」、「無形の存在(intangible body)」という互いに関連性を持つ3つの柱が示された。再生された文脈性とは、自然界とのバランスが取れた工業化以前の社会に敬意を示し、建築が置かれた地理的な文脈と地域素材に着目し、アップサイクルやリサイクルの概念を提唱するという内容を指す。採取主義とは、過剰な消費と大量の廃棄物を生み出す経済発展のあり方に対する批判的な見方である。そして無形の存在とは、自然との精神的なつながりを示すものであり、祈り、創造性、希望に関連した楽観的な未来へのメッセージだ。

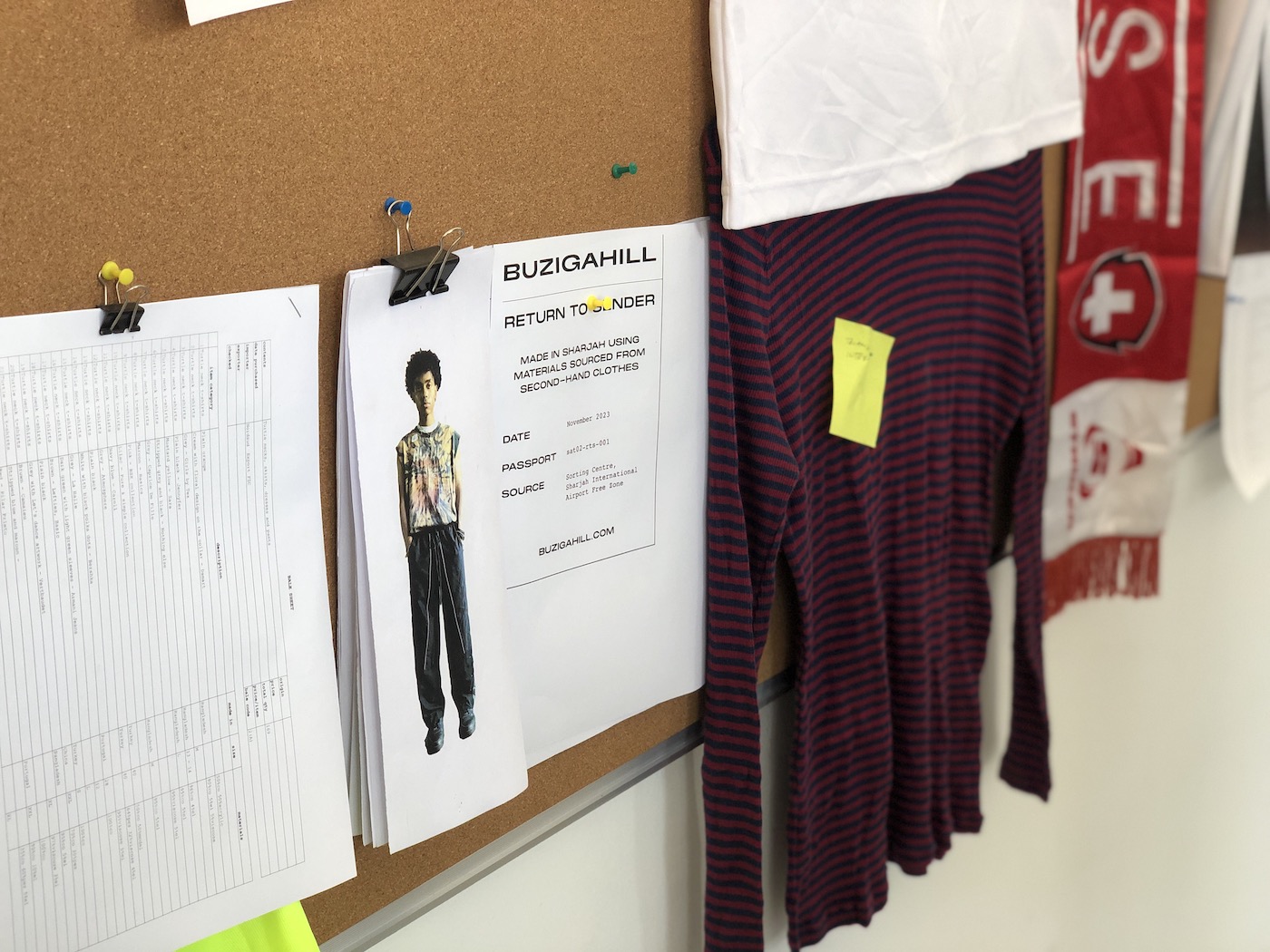

たとえば、ウガンダのカンパラを拠点に活躍するファッションデザイナーのボビー・コラデ(Bobby Kolade)は、『差出人に返送(RETURN TO SENDER)』というタイトルの展示を展開。彼が手がけるファッションブランド、ブジガヒル(Buzigahill)のサプライチェーンの流れを展示室に再現した。ブジガヒルのビジネスモデルは、シャルジャにある分別所を経由して、ウガンダやナイジェリアなどのアフリカ諸国に到達する先進国の人々が廃棄した中古衣類を選別し、布のパーツにばらし、新しいデザインの服として再生し、ハイエンドなブランド品として先進国市場に売り戻すというものだ。

ウガンダ、ガーナ、ケニアなどでは輸入されてくる中古衣類の大規模な市場が存在し、多くの場合インフォーマルセクターに属する中古服の小売商たちが衣類を買い付け、一般の人々に販売するという事業モデルが成り立っている。中古衣類販売は彼らが生計を立てる重要な手段であるとする意見もあるが、こうした国々の中長期的な経済発展にとって、大量に輸入される中古衣料は悪き存在だ。安価な衣料品が輸入されることは、自国の繊維衣料産業にとって打撃である。また、かつて輸入されていた衣料品はコットンなどの自然繊維が多かったが、ファストファッションの台頭により中古衣料の大半はリサイクルが難しい素材だそうだ。結果、輸入される衣料品のほとんどがビーチ、森、埋め立て地などに廃棄されるという状況。コラデの展示は、アップサイクルによる資源活用の可能性を示すとともに、大量消費が結びつけるグローバルノースとグローバルサウスの不健全で不平等な関係性を提示している。

限りある資源と私たちの消費のあり方に対しての課題提起について示したもう1人のクリエイターが、ホンジュラス出身でレバノン・ベイルート在住のファイバー・アーティスト、エイドリアン・ぺぺ(Adrian Pepe)だ。最近まで使われていてまだ生々しく臭いが残る旧屠殺場の会場で展開された彼のインスタレーションは、脂肪の尾を持ったアワシ羊の毛皮を使った大規模な展示。屠殺場のレール状の設備に、縫い合わされた毛皮で覆われた空気の入ったチューブが張り巡らされている。来場者が毛皮で覆われた空気のチューブに触れることで、まるで生きた動物の温もりを感じることができるという仕掛けだ。昔は羊が屠殺された場合、肉が食されるだけでなく毛皮や骨など全てのパーツが廃棄されることなく、日用品として活用されていた。しかし、昨今では、産業化とグローバリゼーションの流れを受け、食用に屠殺された羊の毛皮は廃棄されているという。食肉産業の生々しい展示は、必ずしも菜食主義を促すようなものではないが、私たちの消費のあり方、自然界の動物との関係性に関して、五感に訴えかけるものである。

場所の文脈性とそこに存在する素材の可能性を探る

建築展というと建築デザインの無機質なレンダリングや模型を想像しがちだが、SATでは素材・資材に有機的、もしくは人間的な可能性を見出すといったような展示も多く見られた。例えば、パパ・オモタヨ(Papa Omotayo)とモエ・ナジ(Moe Nnaji)は、市内から少し離れた工業地帯の一角で『私たちは鳥の巣で休む(We Rest at the Bird’s Nest)』と題された作品を展開。この場所には自動車部品など工業製品のパーツが廃棄されている。しかし、これらはリサイクルされ新しい製品に生まれ変わる。オモタヨとナジはこの地に紙と草でできた小さな鳥の巣をいくつも並べて積み上げ、その周りを工事現場の足場で囲った。有機廃棄物と足場はどちらも一時性を象徴する存在だ。彼らのインスタレーションは資材の無機質な存在と、鳥と人間に代表される有機的な存在とを、意図された休憩所という空間によって結びつけているのだ。

エクアドルのキトを拠点に活動する建築事務所、アル・ボーデ(Al Borde)は、元々学校だったメイン会場の屋外スペースに『ありのままの敷居(Raw Threshold)』と題した日差しよけの空間を展開。その構造には、シャルジャの電気水道ガス局が、既存の木の柱を金属製のもの取り替えたことで発生した資材を調達し、それをリサイクルして活用。屋根の部分にはシャルジャの地域で一般的に手に入るヤシの木の葉を編み込んだマットが吊るされ、柔らかな光と風が差し込む空間が作られた。作られた敷居は簡単に解体して移動させることができるし、木の柱やヤシのマットは再活用が簡単だ。また最終的に不要になれば、こうした有機素材は自然に返すことができる。

また、ガーナのアクラを拠点に活動する建築デザイン事務所のHive Earthは、『ETA’DAN』と題した泥壁のインスタレーションを展開。Hive Earthはそれぞれの地域にある地球にやさしい建材を活用した建築やデザインにも特化しており、SATでもシャルジャの地元素材を活用した“泥壁”の製作に取り組んだ。乾燥した砂漠環境にあるシャルジャでガーナと同じような粘土質の土を手に入れることは難しい。試行錯誤を経て、シャルジャの“泥壁”には石灰岩と斑レイ岩集合体が使われた。このインスタレーションは人々の憩いの場として機能するだけでなく、シャルジャにおける新たな建築資材の可能性を示すものでもある。

Sharjah Architecture Triennial

今回の建築展は、自然と人間がよりよい形で共存するための建築とはどのような存在なのか考えさせるものだ。つまり、素材、空間に確実に存在するが目に見えないスピリチャルな存在、それらが私たちの精神と身体に与える影響というような議題にも重きが置かれ、その意味において非常にイマーシブな体験を与えてくれた。建築の意味が拡張されることによって、自然にも人間にもやさしい環境が作られていくような未来に期待したい。

—

Photo by Maki Nakata(一部提供)

—

Maki Nakata

Asian Afrofuturist

アフリカ視点の発信とアドバイザリーを行う。アフリカ・欧州を中心に世界各都市を訪問し、主にクリエイティブ業界の取材、協業、コンセプトデザインなども手がける。『WIRED』日本版、『NEUT』『AXIS』『Forbes Japan』『Business Insider Japan』『Nataal』などで執筆を行う。IG: @maki8383