「シュルレアリスム」と聞くと、ベルギーのルネ・マグリット、スペインのサルバドール・ダリなどの作品を真っ先に思い浮かべる人は多いだろう。彼らの作品は「とにかくセンセーショナル」「よくわからないけれど面白い」「不思議で怖い」と感じられ、とても特徴がある。

超現実主義と訳されるシュルレアリスムは、無意識の領域を探求し、理性に縛られない自由な思考、またインスピレーションを表現することで、人間の完全な解放や変革を目指した芸術運動だ。美術だけでなく、文学でも人間本来の精神的な自由を主張し、広めようとした。シュルレアリスムは映画、演劇、音楽にも影響を与えた。

この芸術運動は、1924年に、フランスの著述家アンドレ・ブルトンの宣言により始まった。1960年代後半に彼の死をもって終焉を迎えた(終焉時期には諸説あり)が、謎めいた作品の数々は、今も私たちを惹きつける。

シュルレアリスムの中心地だった、モンマルトル

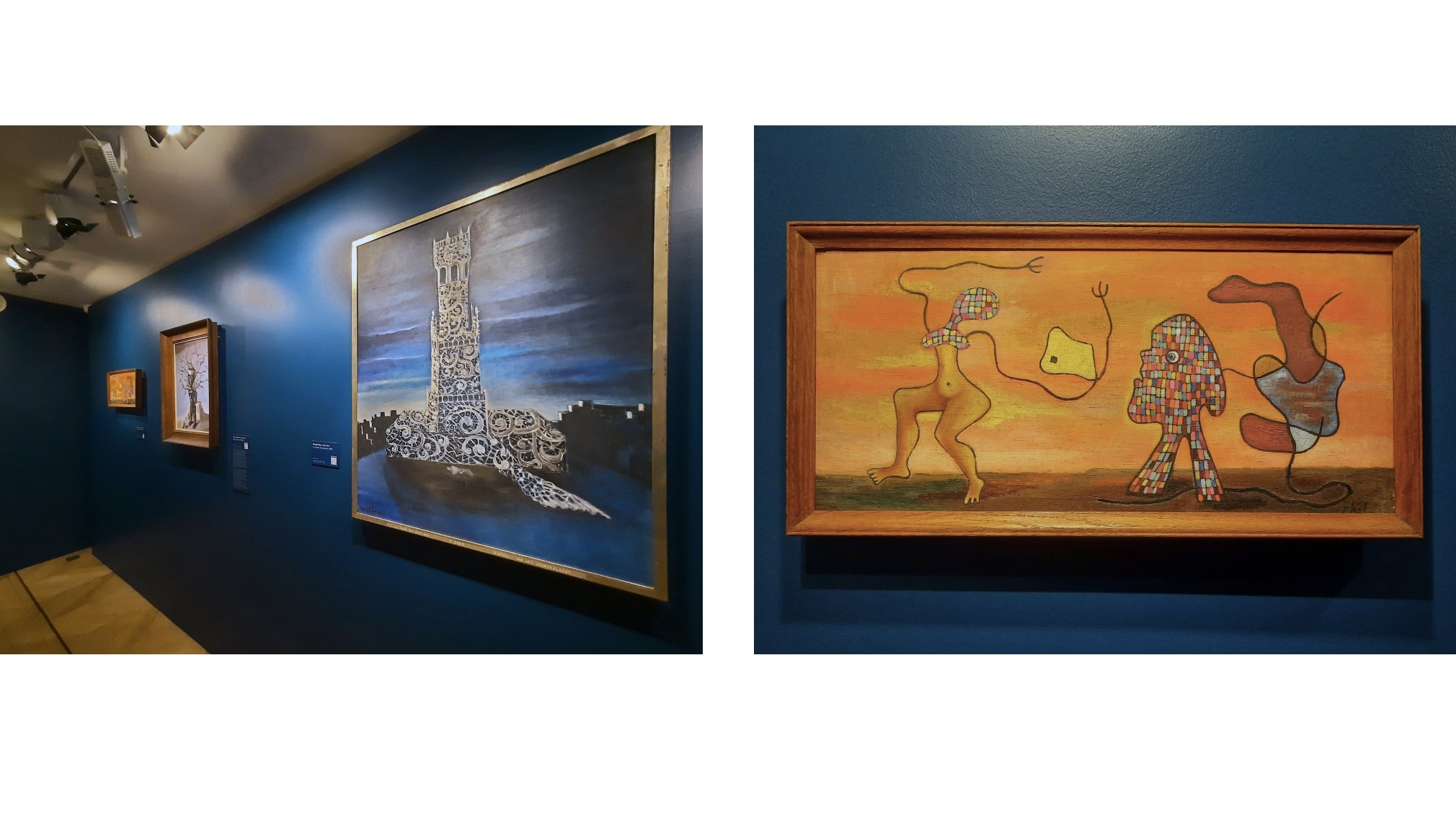

パリのモンマルトル美術館でまもなく幕を閉じる「女性的なシュルレアリスム?」展も、とても興味深い。筆者は楽しい時間を過ごせた。

モンマルトルはシュルレアリストたちが集まっていた場所で、「シュルレアリスムの丘」としても知られる。ブルトンは、モンマルトルに住んでいたのだ。モンマルトル美術館は、彼が住んでいた場所のすぐ近くにある。

パリのシュルレアリストは男性ばかりが目立つが、女性もいた。男性のシュルレアリストたちは、女性アーティストたちの才能を軽視し、ミューズ(男性アーティストの創造力を刺激した女性で、恋人や妻といった存在)の対象として見がちだったり、子どものように純粋な存在として扱うことがよくあったという。

本展では、シュルレアリスムを実践していた女性アーティスト約50人を、ブルトンやほかの創設メンバーたちと親密にかかわった人を中心に集めた。150点近い作品の多くは美術館で展示されなかったり、美術市場で過小評価されてきたものだという。「この展覧会は、一種のフェミニズムです」とは、本展のキュレーター2人。他の分野と同様に、芸術の歴史においても男性ばかりが重視されてきたことに気づいてほしいという。

7つのカテゴリーで展示

「女性的なシュルレアリスム?」展は、女性によるシュルレアリスム作品が概観でき、女性たちがシュルレアリスムにどう貢献していたかがわかる。ただし、展示内容は女性のシュルレアリストを網羅しているわけではなく、今後も研究が必要だ。そのため、タイトルに疑問符「?」が付けられた。

展示室に入ると、本展で取り上げたアーティストの名前が並んでいる。女性のシュルレアリストとして、よく知られている名前も見つけかった。クィア(性的マイノリティ)でジェンダーについて問いかける作品を手掛けたクロード・カアン(フランス、1894–1954年)、アーティストとして、また女性として、男性優位の状況に挑戦し続けたメレット・オッペンハイム(スイス、1913 – 1985年)などだ。

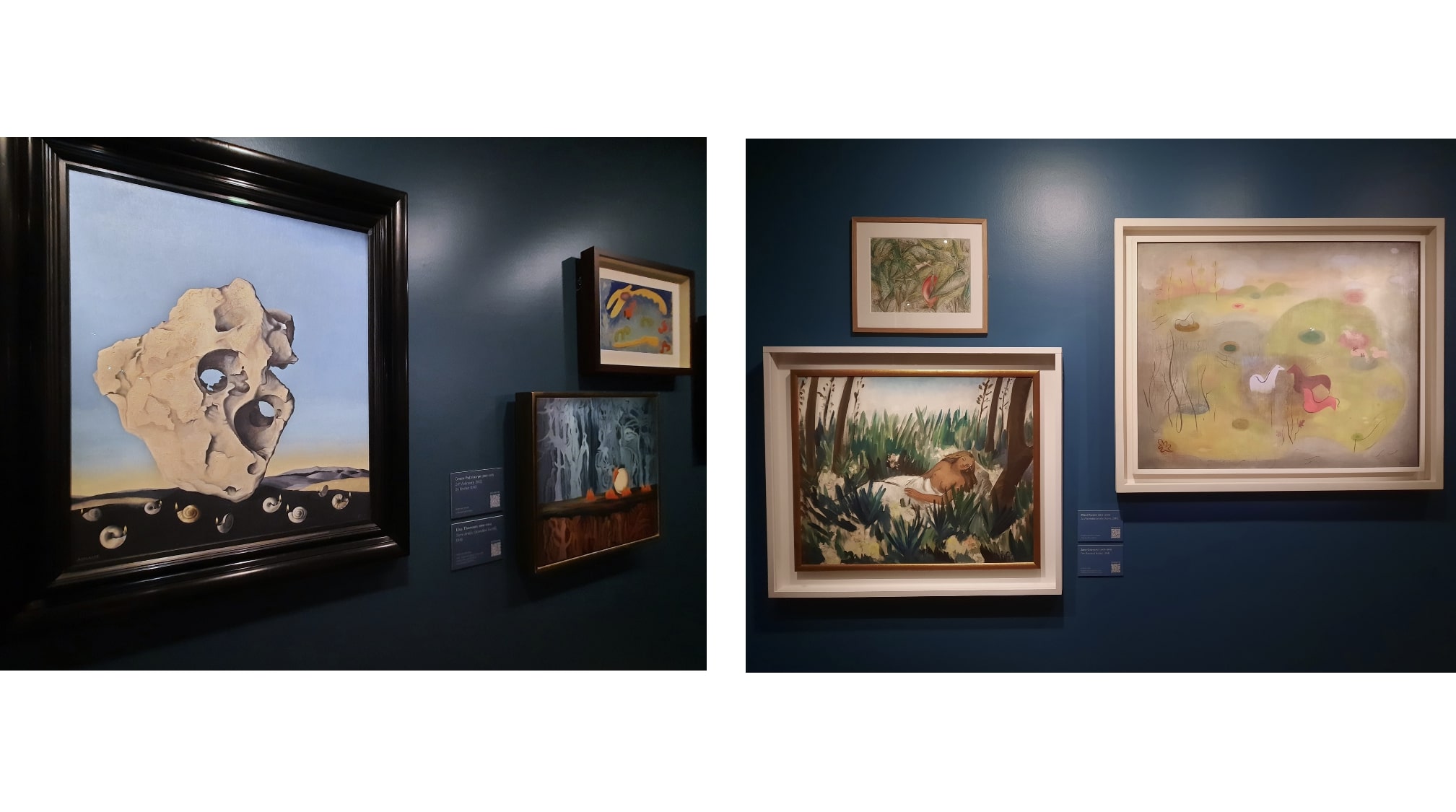

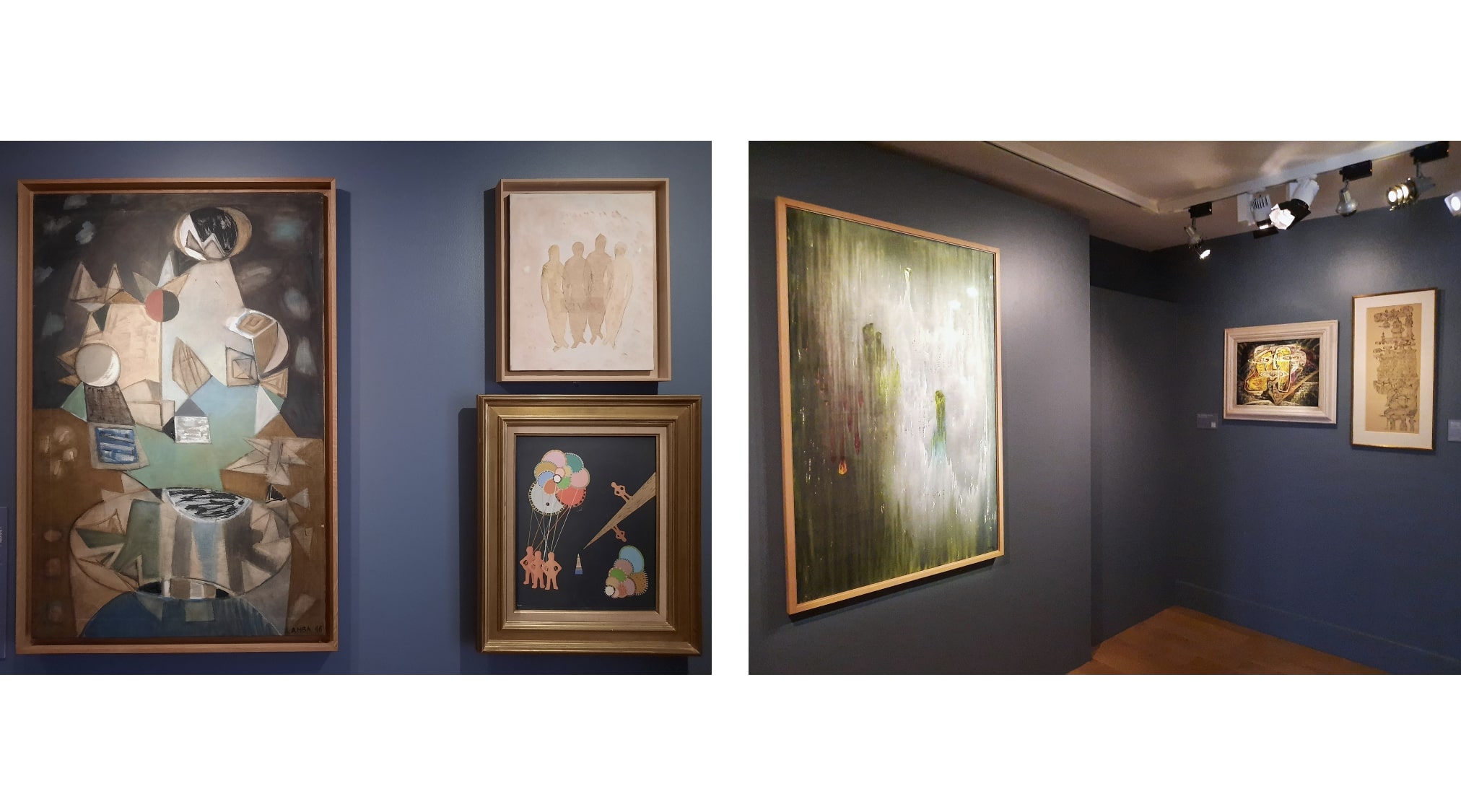

各作品は、描かれた内容により、「シュルレアリスムとその実像」「自然の中」「あらゆる形の女性らしさ」「キマイラ(複合的な怪物)」「構造・建築」「内なる夜」「具象的なものを超えるのか(抽象化)」の7つカテゴリーに分けられていた。どのカテゴリーの部屋に入っても、わぁと声を出してしまいそうなくらい、新鮮味があった。

女性のまなざしの作品が整然と並ぶ

ジャクリーヌ・ランバは、ブルトンの2番目の妻になったフランスの画家。この作品「La Femme Blonde」は、ブルトンと出会う数年前に描いた。絵の中の女性は、髪が海にも空にも見える物体に溶けていく。海と空との境界線がよくわからず、全世界がつながっているように思える。人間と自然が一体化する様子は甘い夢と悪夢が混ざっているようで、どことなく不安を感じさせる。

ドロテア・タニングはアメリカのアーティスト。シュルレアリスムの代表的な画家マックス・エルンストの最後の妻。「Un tableau très heureux」は新婚旅行を風刺し、夫婦を田舎のような風景におさめた作品だ。

アメリカの写真家リー・ミラーの作品。ドロテア・タニングの写真も撮っていた。ミラーはシュルレアリストのマン・レイに弟子入りし、公私共にレイのパートナーになった。

イギリスのアイタル・コフーンの「La Cathédrale engloutie」は、メンヒル(古代の巨石記念物)を並べた風景。イギリスのストーンヘンジを思い起こさせる。本作はフランス初公開。彼女はパリに滞在していた時にシュルレアリスムに出合い、その後、ロンドンでダリの講演を聞いてからシュルレアリスムへの関心を深めたという。シュルレアリスムでは風景画も主要なテーマで、コフーンのように神話的に石や大地を描いたり、自然(植物や木々)の中にいる女性を描いた女性アーティストもいた。

赤い空間に展示された「あらゆる形の女性らしさ」のカテゴリーも、刺激的だ。男性のシュルレアリストたちは、女性の魅力的な面や怖い面を写し出した作品も手掛けた。一方、女性のシュルレアリストたちの中には、男性優位で女性が抑圧されている現実への苦悩を、女性像を描くことで表現した人がいた。作品の中で仮面を付けたり、長い髪や胸といった女性らしさを皮肉を込めて強調したり、動物や植物を含めてあらゆるものに変身した存在を描くことは、性別にとらわれない独立と自由の渇望を伝えるためだったという。

写真の3点は、ミリアム・バット・ヨセフの「シャベルの先端が着いた頭部の彫刻」、オッペンハイムの「脚部が鳥の脚になっているテーブル」、そしてスザンヌ・ヴァン・ダムの「人間のような鳥の絵」だ。

バット・ヨセフはブルトンらの活動に参加したことはなかったものの、シュルレアリスムの思想を持っていた。彼女はピアノ、鏡、靴といった日常の物体をペイントした。それは、男性が上位で女性が下位という考え方を、釣り合いが取れた関係にすべきだという表明だった。

ヴァン・ダムはパリでブルトンを始めとするシュルレアリストたち、またブリュッセルで、ベルギーのシュルレアリスムのメンバーだった詩人マルセル・ルコントらと親交を深めた。絵の中で歩いている2人は、鳥が人間になったのか、人間が鳥に変身したのか、特別なコスチュームをまとった人間なのか。

エジプト出身の詩人ジョイス・マンスールは、この釘のボール型の作品「Objet méchant」で、残酷さとユーモアを表現している。釘の役割(物体の本来の機能や目的)から解放された釘は新たな連想を生み出し、特別な存在となっている。彼女は、ブルトンと一緒に蚤の市によく行き、そこで見つけたいろいろな素材でこうしたオブジを作った。

立体的なもの(建築や彫刻など)を、3Dや絵で幻想的に表現したアーティストもいた。大きい窓の部屋にハシゴがある絵「Stigen」は、デンマーク出身のフランシスカ・クラウセンの作。高い場所に上るためのハシゴがどこにも到達していない点や、正しい遠近法で描いていないテーブルが違和感を生み出している。厳格な遠近法を乱した構成により、人間の無意識の世界を探ったといえるのだろう。

ウニカ・チュルンはドイツの画家・作家。文章は強烈で、絵は、人間やその他の生物を複雑な線で表すのが彼女のスタイルだった。この黒を基調とした作品「Le Château d’Éros」は、「内なる夜」のカテゴリーに展示してある。

今春、100歳目前で他界したフランスのヤーヌ・ル・トゥームランは、ブルトンも賞賛した画家だ。「La Navigation de Braun」は空間に異様な光が展開している。得体の知れない生き物が襲ってきたかのようでもあり、台風が上陸したようでもある。シュルレアリスムの男性アーティストは、具象から離れることに消極的だったという。女性アーティストは、シュルレアリスムから抽象化など他の方向へ移った人も少なくなかったそうだ。ル・トゥームランも、ある時点で具象から抽象へ移行した。

すべての鑑賞を終えたが、興奮が冷めやらない。幸い、順路がフレキシブルだったため、最後のエリアから最初のエリアへ戻りながら、もう1度、作品の数々を見た。シュルレアリスムの世界は、奥が深い。

■ モンマルトル美術館

—

Photos by Satomi Iwasawa (一部提供)

—

岩澤里美

ライター、エッセイスト | スイス・チューリヒ(ドイツ語圏)在住。

イギリスの大学院で学び、2001年にチーズとアルプスの現在の地へ。

共同通信のチューリヒ通信員として活動したのち、フリーランスで執筆を始める。

ヨーロッパ各地での取材を続け、ファーストクラス機内誌、ビジネス系雑誌/サイト、旬のカルチャーをとらえたサイトなどで連載多数。

おうちごはん好きな家族のために料理にも励んでいる。

HP https://www.satomi-iwasawa.com/