ニコラ・パーティー(Nicolas Party 1980年、スイス・ローザンヌ生まれ)は、風景や人物をソフトパステルで描き続けている芸術家だ。彼の絵を見た人の多くは、色使いがきれいだという感想だけにとどまらず、作品をもっと理解してみたい衝動に駆られるのでないだろうか。

彼の作品群の展示は、展示場所全体をワンダーランドとも呼べるようなアート空間に変えてしまう。壁の色や柄、穴を通して見るなど作品の飾り方にも独自の価値観を持ち、鑑賞者が、飾った場所(特定の空間)と一体化した作品を様々な視点で味わえるようにしている。

環境に影響を受けつつアートを楽しむという彼のコンセプトの土台は、ストリートアートにあるという。10代前半の頃ストリートアートが流行していて、仲間と屋外に絵を描きまくった。長距離電車などに落書きをし、罰金を払ったことも1度ではなかったそうだ。10年続いた落書きへの情熱は、3Dアニメへと移っていった。地元の芸大でグラフィックデザインと映画を学んだあと、アート&デザイン系で国際的に名高いグラスゴー芸術大学のファインアート分野で研鑽を積んだ。気鋭の若手アーティストとして注目を集めており、現在はニューヨークを拠点にしている。

彼のワンダーランドは、個展のテーマによって変化する。1月初旬までイタリア語圏のMASI|LAC美術館で開催された個展「遺跡(Rovine)」を紹介しながら、パーティーの魅力にふれてみよう。

美術館の巨大ホールは、個展のために5部屋に仕切られた。開催の数年前、同館を訪れたパーティーはがらんどうのホールを見たあと、飾り方の構想を練った。ホールを上から見て、時計の文字盤にあてはめてみると12の位置に1部屋、中心に1部屋、6の位置に1部屋が縦に並んでいる。そして、9と3の位置に1部屋ずつ作り、この2つには天井を付けた。中心の部屋は、ほかの4部屋とつながっている。寺院や修道院をイメージしたため、「このシンメトリカルな建築構造が大事だった」とパーティーは語っている。

部屋の外側には、天井まで届きそうな、迫力ある遺跡の絵が4枚ある。個展のテーマとなった「遺跡」だ。パーティーが3週間かけ、象徴主義(神話などを題材にして、目に見えない精神的な意味や価値を幻想的に描いた芸術運動)のアルノルト・ベックリン(Arnold Böcklin 1901年没)の遺跡や礼拝堂の絵を少し変化させて描いた(本展終了後、絵は壁と共に消滅)。ブラシは使わず、手のみで描いた。ベックリン作と違って色を白と黒だけにし、ベックリン作にあるような人や鳥を描かなかったのは、時の流れを止め、これらの遺跡が衰退の一途をたどるのか、それとも再生されるのかということを考えず、ただ、そこに遺跡があるということを表現したかったからだ。

各遺跡の絵には、彼のシリーズ『しわ(Creases)』の絵が1枚ずつ重ねて飾ってある。アーニョロ・ブロンズィーノ(Agnolo Bronzino 1572年没)の裸体画にヒントを得た本シリーズは頭部や手足を省いてあり、嫌われることが多い人体のたるみやしわを強調して、それらこそ体型を作っている要素だと表現している。体の周りを飛び交う蝶や虫たちは、遺跡が崩壊し時の流れとともに移り変わることからインスピレーションを得て、昆虫が短命なことや昆虫の変態と関連付けたという。

パーティーは、過去のアーティストたちの作品を探って解釈し、参照することを好む。どんな他作品が彼の作品に反映されているかは、芸術の知識がある人でも説明がないとわからないかもしれない。しかし、パーティーの作品の背景や意図を知らなくても、とても楽しめる。

部屋の方へ移ろう。入り口は時計の文字盤の6の位置の部屋だ。ここに立つと、半円アーチが重なっていることに気付く。1番奥に見える人の絵は『顔がある背中(Back with a Face)』で、縦に並ぶ部屋を通り抜けた壁に飾ってある。同様に、アーチを通して他の部屋の作品が見られるという工夫は、本展の随所に施してある。

入り口に立つと、部屋の壁の色が違うことにも気付く。手前と奥の部屋は外側が紫色で内側が藤色。中心の部屋は赤にしてある。また、入り口からは見えないが、9と3の位置の2部屋はモノクロだ。

アーチの両脇には、ファイバーグラス製の2体の彫刻が置かれた。パーティーは絵以外の作品も手がける。寺院などの神聖な場所にある神々の彫刻のように、この2体によって装飾性を高めたかったといい、真っ直ぐ前方を見つめ平常心を保っている様子は2体が私たちの世界にいない(もしかしたら神のような存在かもしれない)という意味も込めた。

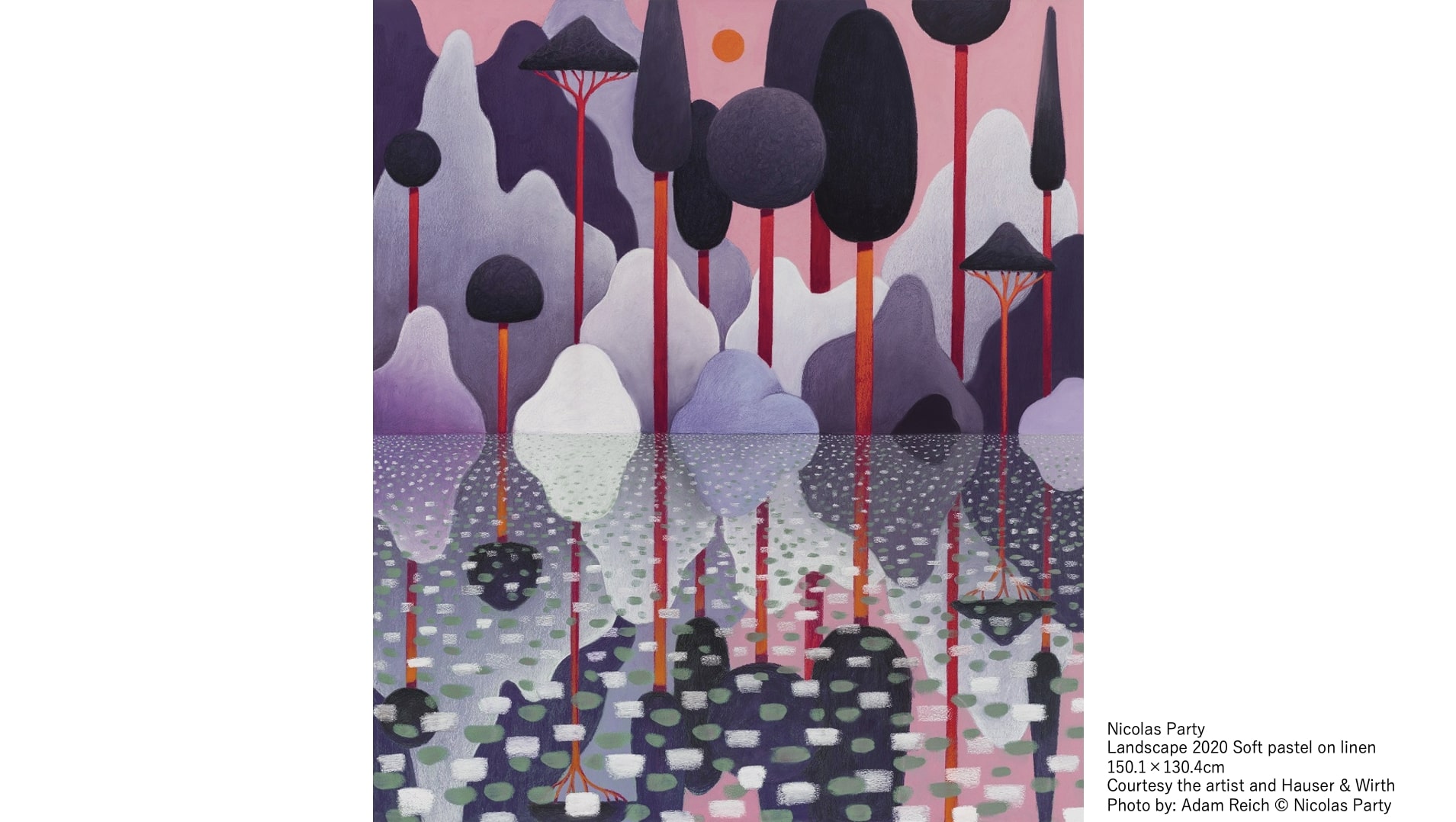

さて、最初の部屋へ入ろう。各部屋は、テーマ別に作品が飾られており、ここには「ランドスケープ」6点を集めた。4点が『Landscape』、1点が『日の出(Sunrise)』、1点が『日の入り(Sunset)』だ。手前に地面や水や木々があり、背景(上部)に空がある構成は共通している。

自然は、パーティーにとっては欠かせないモチーフだ。湖を見下ろすワイン畑に囲まれた地で育ったパーティーは、幼い頃から自然に魅了されていた。とはいえ、彼のランドスケープ画は、実際の自然のスケッチを基にしていない。季節に応じて刻々と変化する自然を日頃から観察し、木々の形、そしてそれらをどう組み合わせるかを想像して描き出す。やはり、過去のアーティストたちのランドスケープ画からヒントを得ることもある。

簡素化したパーティーのランドスケープ画は、いまを生きる私たちと自然との関係の中にある矛盾(自然の搾取と破壊を繰り返しつつ、自然を保存し保護しようと切望する)を象徴しているという。日の出・日の入りに関しては、太陽の移動がクリアになって周辺の様子が変わる様子に多くの人たちが感動するシーンで、まるで人と環境が一体になったようだという感覚も表現している。

今度は、中心の部屋へ。ここは赤い壁のインパクトが強いが、この部屋のテーマである「ポートレート」の数々も、ミステリアスな印象を醸し出している。パーティーがポートレートを描くようになったきっかけは、ギリシャ彫刻に影響を受けたピカソ作『女の顔(Téte de femme)』(1921年、パステル画)だ。油絵からパステル画の制作に切り替えたのも、この絵に出合ったからだった。

どのポートレートも非常に整った顔立ちをしている。生身のモデルではなく、すべてパーティーの想像上の人物で、パーティーは、あえて男性か女性かわかりにくい顔つきにしたり、感情をあまり表現しないようにしている。特定の人格という枠組みから自由になると描いた人物たちの不思議さが強調されて、一段と魅惑的になるということのようだ。

古代彫刻のような顔を描くのは、西洋社会では、現在でもギリシャ彫刻のような作りの顔を最も美しいとする傾向がある一方で、顔写真の加工や整形が当たり前になっており、「現代の理想的な美を定義することは不可能ではないか」ということを問いかけたいからだ。

では、赤い部屋から、両脇の部屋(文字盤の3と9の位置の部屋)へ行ってみよう。

この2つの部屋は、本展の中で最も大事なスペースだ。礼拝堂をイメージし、大理石を模した内装はパーティーの案で、彼の長年の友人であるアーティストのサラ・マニエッティ(Sarah Margnetti)が作った。白系が強い部屋には「岩石」の絵3点、黒系が強い部屋には「洞窟」の絵3点がある。パーティーは、これらの絵も、過去のアーティストたちにインスピレーションを感じた。

暖色系の岩石が密集する絵は、アメリカの著名な女性画家ジョージア・オキーフ(Georgia O‘Keeffe 1986年没)が描いたなめらかな姿の岩山を彼なりに解釈した。彼女の絵は実際の風景を描いたものだが、パーティーの岩石は人が群がっているようにも見え、まったく違う雰囲気になった。

赤のグラデーションの洞窟は、1色の濃淡で描いた、象徴主義の画家ウィリアム・ドグーヴ・ド・ヌンク(William Degouve de Nuncques 1935年没)の洞窟の絵にヒントを得た。緑と青の洞窟は、風景画や肖像画を主に描いたジョセフ・ライト・オブ・ダービー

(Joseph Wright of Derby 1797年没)の作品から想像をふくらませたという。

パーティーは、「人類史が進むほど、洞窟や砂漠といった自然の産物の重要度が増す」と語る。鑑賞者たちに将来と合わせて原始的なシーンにも目を向けてほしいと願っているからだ。

最後の部屋には、「静物画」を集めた。パーティーが静物画を描くようになったのは、20歳の頃だ。当時は他者のアイデアをイラストとして描く手法に集中していたが、落書きを描いていたときのように自分独自のアイデアを形にすることとのギャップを感じていた。描くことの喜びを再発見しようと、ランドスケープと静物画をいろいろ試し始めた。静物画は、初めは果物と容器を一緒に描いていた。しかし、自然物(花、野菜や果物、魚など)と人工物(食器、楽器、道具、書物など)という2つのカテゴリーに分け、さらに、描くオブジェをシンプルに組み合わせることで、表現力が無限に広がると気が付いた。

今回は果物の絵だけを展示した。果物の新鮮さが永遠に保たれるかのような印象を与えつつ、相当ゆがんだ形にすることで異次元的な世界を演出している。

パーティーは、現実的ではない果物の形が肉体美(色気)を象徴するのは面白いと感じている。確かに、これらの果物の塊の前に立つと、何の説明も受けなくても、どんな体型の人なのか、どんな性格なのか、この瞬間はどんな気持ちでいるのかと考えてしまうのは筆者だけではないはずだ。また彼は、静物画は昔からある西洋画のジャンルで、鑑賞者が過去とつながり「変化が激しい現代社会で、昔と案外変わっていない部分もある」「過去の物事はよかったな」と気付く手段になる点にも魅力を感じている。

多様な絵のモチーフと多色の展示用建築に囲まれて、すっかり夢の世界にはまり、どこからともなく音楽まで聞こえてきた気がした。「遺跡」は、これまでヨーロッパで開催してきた個展の中で最大で、本当に見応えがあった。パーティーのパステルアート空間が、いつか日本でも披露される日が待ち遠しい。

—

個展「Rovine」2022年1月9日終了

個展「Boilly」の映像(「Rovine」と同時期にフランス・ディジョンで開催)

Nicolas Party 出版物や展覧会情報

—

Photos by Satomi Iwasawa

(一部提供)

—

岩澤里美

ライター、エッセイスト | スイス・チューリヒ(ドイツ語圏)在住。

イギリスの大学院で学び、2001年にチーズとアルプスの現在の地へ。

共同通信のチューリヒ通信員として活動したのち、フリーランスで執筆を始める。

ヨーロッパ各地での取材を続け、ファーストクラス機内誌、ビジネス系雑誌/サイト、旬のカルチャーをとらえたサイトなどで連載多数。

おうちごはん好きな家族のために料理にも励んでいる。

HP https://www.satomi-iwasawa.com/