オランダ・アムステルダムで毎年9月に開催される国際写真フェアUNSEENは、現代アート写真家にとってはお馴染みの注目のイベントだ。著名な写真家とともに、若手の作品も多数紹介している。フェアでは「Unseen Dummy Award」コンテストもあり、応募者たちは自分の作品集(未出版のもの)で勝負する。毎年200以上の応募作品があり優勝者1名の作品が出版されるが、その記念すべき第1回目(2012年)で優勝したのは、大谷臣史氏だ。大谷氏のデビューを飾った作品集はスウェーデン郊外の冬の光景集で、3回に渡って撮影したもの。撮影から10年を経ても古さを感じさせず、見る人を写真集の世界へとぐっと引き込む。

大谷氏はその印象的なデビュー以降、アムステルダムの運河の写真集、オランダ各地の銅像の写真集などの撮影依頼を多数受けたり現地で写真コンテストの審査員を務めたりしながら、自分の作品を発表し続けている。写真家になった経緯や写真の面白さなどについて、話を聞いた。

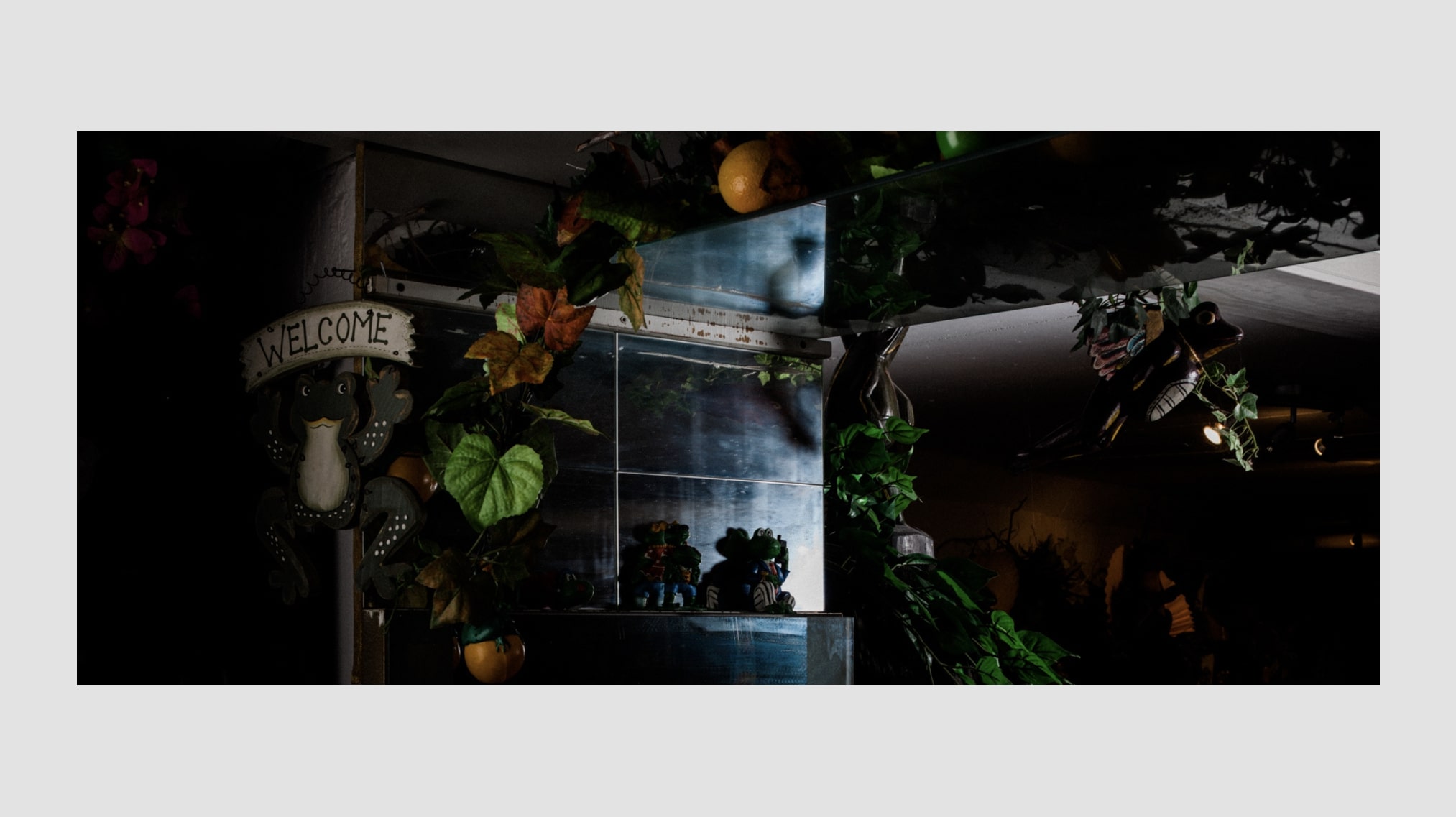

デビュー作品集やほかの作品でも暗めの写真が目立つように思います。意識して、そうしているのですか?

明るい写真よりも、暗い写真が好きですね。暗い所の被写体で全部がパキッと見える写真よりは、暗い中で写っているか写っていないかわからないみたいなのは、なんだか魅力があるんですよ。荒木さん(荒木経惟。日本の著名写真家・81歳)がどこかで言っていた、闇は見えないから怖くて良いのであって、暗闇まで明るく写すデジタル写真にはあまり魅力を感じないといった話が心に残っていて、僕も暗めの写真に魅力を感じます。

UNSEENのコンテストのことを教えてください。

UNSEENの優勝作品は、アムステルダムの芸大の卒業制作だったものです。周りからの評価がとても良くて写真集にしようかと思って、デザイナーたちとひな型は作ったのですが、経済的な余裕がなくて結局、お蔵入りしていたんです。

UNSEENのコンテストは、2012年当時、とくにヨーロッパで写真集ブームが始まった頃だったので、ものすごく注目されて盛り上がっていたのですが、応募する気は全然なくて。でも、仲のいいキュレーターから「出せよ!」と強く勧められて、それじゃあ、やろうかなと直前に決めました。徹夜作業でしたよ。タイポグラフィーの部分だけはデザイナーに頼んで、あとはすべて自分で編集して4部だけ製版しました。

一見、でたらめに配置してあるようで、実はきちんと考えてあって一体感がいい。そういった実験的な点が評価されたと思います。もちろん、元々のコンセプトはデザイナーたちと一緒に練ったもので、ケミストリーがあった(予期しなかった好影響が発揮された)からでしょう。自分から全部のアイデアが、いきなり出てくることはないです。コミュニケーションを通じてとか興味のあるものを見たりする中で、自分の考えが発展していきますね。

2015年からの、オランダ人写真家のニューウェンハウゼ氏との共作も好評だったそうですね。

日蘭の歴史的背景を作品にするという企画(写真集・各地で展覧会)で、2回を終えて、いま次回を準備中です。1回目はオランダと九州(出島など)で撮影して、2回目は九州のみで撮りました。オランダ人も日本人も興味を持って見てくれましたね。

僕と彼と、同じ町で別行動で撮ってきた写真をあとで一組ずつにして展示しました。僕と彼とでは撮影した場の雰囲気の感じ方や撮影対象は違うので、僕たちの写真を組み合わせることで全体の情報量を増やすことを目的にしたのです。ビジネスの世界でよく使われるトランザクティブ・メモリー(組織内の情報の共有化)の考え方です。

何を伝えたいかに関しては、たとえば、携帯電話を持つ女性と白黒の星画の組み合わせは、電話から電波が広がっていることを表現しました。まったく違う2人の写真を組み合わせると、単純に形、記号、色、明暗、キーワードだったりが似ていることがわかるのですが、写真があることによって本来なら存在しているのかしていないのか、あやふやなことが見えるようになる、それを1番大事にしています。

似ている形やキーワードなどについては、タイトルとして写真に情報を加えることもあります。またコンセプトについては、写真評論家やあのときは脳神経学者など専門分野による説明を写真に付けました。日本人の傾向として作品のテキストは読まない人が多いけれど、ヨーロッパ人はそういうものが大好きなので必須です。写真をどう解釈するかは、もちろん見る人の自由ですが、説明を読んでもらうと僕たちの意図がより深くわかると思います。

自分の作品に、一貫したコンセプトはあるのでしょうか?

写真の基本とは、絵画と同じく、3次元に見えているものを2次元化するということです。僕の1番の興味は、その間を行ったり来たりする中で出てくる問いです。2次元の写真を展覧会で見せると、また3次元の世界に戻る。僕は、壁だけを作るのではなく、展示会場全体の空間形成をじっくり考えます。展覧会の写真を写真集にすれば、3次元から2次元に戻ります。でも、写真集は平面に貼ってあるだけではなく、めくるという3次元的な行為も入ってきて、いわば2.5次元的な体験ができる。UNSEENの受賞作はページ概念をなくし、表紙側からだけでなく、どこからでも始められて終われるようにして、本自体の可能性をちょっと強めた感じにしました。

写真なのにどうして立体的な3次元の世界にこだわるかというと、日本では彫刻学部で学んで、その後は陶芸の仕事をしていたので常に立体とかかわっていたことが大きいでしょうね。僕は観察力はあると思うんだけど、似顔絵とか漫画とか平面で特徴を捉えた表現をすることがうまくできなくて、一方、粘土とかがあれば簡単に「おぉ上手!」と言われるものが作れます。立体的なセンスが高くて立体的なものに向いているはずなのに、結果として現在写真を撮っているのは、面白いと思います。

撮る対象に関しては、僕は、面白そうな場所に行ってインスピレーションを得て撮影するタイプです。その始まりは学生のとき。治験のアルバイトで行ったアルコールの生体反応の臨床試験場が風変りで、すぐ撮影許可を願い出ました。それで、アルコールを静脈に打たれて酔っぱらってフラフラになりながら撮った写真をドイツのコンテストに応募したら、受賞して。あ、こういうのありなんだって思いました。

陶芸といえば、お父さんが無形文化財に選ばれた陶芸家(滋賀県の信楽焼)で、大谷さんも陶芸家になるはずだったのですよね。

家では窯の子と言われ、幼少期から粘土をいじったり窯焚きの手伝いをしていました。家族や親戚も、陶芸家の将来を僕に期待していて。大学卒業後、京都の焼き物の窯業試験場、職業訓練校に2年間通ってから、僕の地元の滋賀県信楽町にある陶芸の森・創作研修館(アーティスト・イン・レジデンス) で働きました。そこでは、世界中から来たアーティストが滞在して、焼き物を作ります。3年で計100人ほどのアーティストをサポートしたと思います。

そのうちの1人、ハンガリー人のアーティストとすごく仲良くなり、彼を頼って1999年に初めてヨーロッパを訪れて、日本や、子どもの頃に住んでいたアメリカと全然違う世界に驚き、焼き物を使った彫刻作品、つまり現代アートの勉強をヨーロッパでしたいと思うようになりました。工芸的なテクニックは十分だったので、考え方の部分をより深めようと。アムステルダムの総合芸大がいいと聞いて、そこを紹介してもらって、最初の一歩としてそこの陶芸科に入りました。アトリエを借りて、制作もどんどんしようと決めていました。

芸大在籍中に、写真科へ変わったのですよね。

はい。陶芸科ではやっていけないと苛立ちを感じるようになったんです。技術的な差があまりに大きかった。みんなが作っているものが、技術的にプロを目指す作品とはとても思えないようなものばかりだったんです。窯での焼き方も僕が教えたりして、先生にしたら嫌な生徒だったでしょうね(笑) それで、大学での発表会に出す作品への評価が毎回すごく悪くて、僕より上手な学生なんて絶対いないし、留学前に海外でのワークショップもたくさん企画してアーティストとしての活動はすでにしていたので、ブチ切れしてました(笑)

それで何がよくないのか考えたら、こちらの陶芸を扱うアーティストたちは現代アートの世界に生きていて、技術的に無理だったら人にやってもらえばよくて、自分の哲学を具現化することが大事だとわかったんです。自分がこれまで積み上げてきた職人的な教育や修行は全く通用しないとわかって愕然としました。

ただ、啖呵を切って留学したので日本にはやっぱりすぐには舞い戻れなくて。写真も好きでいろいろ撮っていたので、何も考えずに先生に見せたら「写真科に行った方がいいぞ」と言われて、すごくびっくりしました。写真家は憧れの職業に過ぎなかったので。当時は写真科の先生とアポを取ることも難しかったけど、事が運んで、1年間1コマだけ聴講した後、翌年には転科する決意をしました。

写真科で、具体的に何を学んだのですか?

授業は面食らいました。終始写真についてのディスカッションで、英語は理解できても話している内容が全くというほどわからない。段々と、写真ではなくて哲学の授業なんだということがわかりました。それに、カメラの操作とか技術的な授業は本当に一切なくて、後で聞いたら、わざとそうしないんだというんです。なぜなら、技術を身につけていると技術に頼りがちになって危険だからです。それを聞いたとき、陶芸科で味わったギャップの意味が一瞬でわかりました。結局、技術は主にネットからの情報で独学で習得しました。

ファインアートって実は技術は関係ないんですよ。技術的な要素を全部なくしても何かが存在しているとしたら、それがファインアートではないでしょうか。日本人が普通考えるアートってエステティック(美学、美意識、特別な技術で表現する美)や工芸のことが多いですね。簡単に言うと、日本人にとってはキリスト教のカトリックもプロテスタントも大差ない、発音のlとrも同じに聞こえるけど本当は全然違うように、アートの領域にも差があるという意味です。

授業では、全然わからなくてもとにかく批評するということをトレーニングしていました。日本とは逆で、何かを考えているなら発言する、黙っていてはダメというのが当たり前なので。オランダは多様な人種が住む場所ですから、授業以外でも、自分の思っていることが他人の考えに近いというのが全く通用しないので、自分の考えをいかに上手く伝えるかを学びました。

あとは、むやみに撮らない人もたくさんいるということを知りました。学生も先生も「たくさん撮る派」と、これだ!と思う以外は「全然シャッターを切らない派」がいました。確かに、撮る派であっても、何かがあるからそれに対して機材を合わせて撮るのであって、やみくもに撮った写真からは何も生まれないというふうに教わった気がします。

写真の面白さを、ひと言で言うと?

芸大ではアナログで撮り、卒業後はデジタルで仕事をしてきて、最近は再びアナログが面白いと思います。アナログ写真はまた注目されていますが、それが失われたものへの恋しさだとよく言われるのは、僕は違うと思う。アナログの世界は、正確に再現できなくてものすごいバイアスがかかっている上に、実際には存在しない粒子やプリントした紙自体の質感が乗っている、いわば秘密の薄いレイヤーを含んでいて、その秘密を「味がある」と思える感性が面白いと思うのです。そして、デジタル技術と組み合わせることで、いままでできなかった表現も可能になります。

あとは、奇抜でひと目見て面白いと思う写真より、普通に撮っているのになぜか良かったり、何年かあとに見てもやっぱり良いと感じるようなタイムレスなものを追求したいと思っています。とくにポートレートはいいですね。いまコンテンポラリーダンスのダンサーたちのポートレートを撮り続けているんですが、あえて彼らが踊っていない姿を撮っています。彼ら自体が刺激的で、ダンサーたちを普通に撮れば撮るほど面白いんですよ。

あとは、自分だけが近づきやすい被写体って面白いです。オランダに住んでいる日本人のポートレートシリーズも最近始めたのは、僕が(日本人コミュニティーに属するゆえ)特権的に撮りやすいっていう理由があったのと、自分がオランダに長年住んでいくうちにオランダ人化していく度合いみたいなものを、自分ではなく周りの日本人を撮ることで理解できるんではないかと。オランダ人って、ヨーロッパ人の中でもこれほどプラクティカルで情に惑わされない人もいないなと思うほど、日本人の精神性とは対極にある人たちだと感じます。その影響を受けているか受けていないか個人差はありますが、それが写真にちょっとでも表れていたらいいなと思って。

日本にも若いアート写真家や写真家志望者がいます。彼らについて特徴的だと感じることは?

2010年以降の写真は、すごく変わってきました。写真が好きだから写真を選んだ(アーティスト系)フォトグラファーが少なくなってきて、自分のアイデアを表現するメディアがたまたま写真だったというアーティストがすごく増えて、いま、評価の対象は後者になっていますね。

ミレニアム世代以降の人たちの写真との出合い方というのは以前と全く違います。鑑賞する側として、日本の多くの年配の人たちは「この写真、日本ぽいですね」とか理由をつけたがるけれど、若い人たちは国というようなボーダーを感じていないはず。撮る側は、その人自身の小さいユニット(環境)での経験が、ものすごく大事になっています。

こういう新しい考え方もあるんだというのは、僕は常に見るべきだと思うし、実際、写真という媒体の可能性は非常に広がっているんですよ。70年代頃から、ありのままの被写体ではなくて、映画のワンシーンのように実在すると感じられるものを自分で作って撮るコンストラクティッド・フォト(構成的写真)が始まりましたが、いまはカメラを使わない写真もあって、どこまでを写真に含めるかという話をしている段階で、撮る人の住んでいる場所とか文化的背景で作品をカテゴライズするのは難しくなっています。

写真作品は、ざっくり言って絵画の値段のゼロを1つ取った値段が付けられています。芸術的価値でいうと、やっぱり絵画などの評価は安定しているわけです。でも、絵画や彫刻の流れから見れば200年の歴史を持つ写真は生まれたてのような存在で、どんどん変化していて、まだまだ評価がつけられない状況ですね。

—

Photos by Shinji Otani

—

1972年生まれ。アムステルダム在住。

日本で陶芸家として活動したのち渡蘭。2007年に同市のヘリット・リートフェルト・アカデミー(Gerrit Rietveld Academie)写真科を卒業。同国を始めヨーロッパの数々のアワードを受賞。2012年には、第1回 Unseen Dummy Awardでグランプリを受賞し、受賞作『The Country of the Rising Sun』が出版された。日本とヨーロッパで展示を続け、2015年からはオランダ人写真家ヨハン・ニューウェンハウゼ(Johan Nieuwenhuize)との共同プロジェクト も手掛けている。

カメラマンとしても引く手あまたで、オランダの重要人物や歴史的文化材を撮影している。

—

岩澤里美

ライター、エッセイスト | スイス・チューリヒ(ドイツ語圏)在住。

イギリスの大学院で学び、2001年にチーズとアルプスの現在の地へ。

共同通信のチューリヒ通信員として活動したのち、フリーランスで執筆を始める。

ヨーロッパ各地での取材を続け、ファーストクラス機内誌、ビジネス系雑誌/サイト、旬のカルチャーをとらえたサイトなどで連載多数。

おうちごはん好きな家族のために料理にも励んでいる。

HP https://www.satomi-iwasawa.com/