ヘッドセットをつけると本物の世界の都市を訪れたり、コンサート会場にいるような臨場感を味わえるVR(バーチャルリアリティ)の世界は、アートの分野にも広がっている。芸術作品が目の前に現れるVR美術館は、日本を含め世界で徐々に作られている。絵が描けるVRイラストレーションアプリもある。コロナ禍の影響もあり、VRアートへの関心は最近とくに高まったのではないか。

フランス人のメロディー・ムセ(Mélodie Mousset)は、彫刻を学び、様々な芸術作品を作ってきたアーティストだ。メロディーが2017年にプロトタイプを完成させ、少しずつ手を加えてきたVR作品「HanaHana 花華」(以下 花華)は、彼女にとっても、VRアート界にとっても新しい風を起こした。「花華」の舞台は広大な砂漠。ヘッドセットをつけた鑑賞者が両手に持ったコントローラーのボタンを押すと、人間の手(下腕と手)がニョキッニョキッと瞬時に描かれ幾重にも積まれる。鑑賞者はその手を描きながら、あてもなく進んでいく。オアシスに出くわすと水中に潜れて、そこでも手を描くことができる。「花華」は常に洗練させ、バージョンアップ版を発表し続けてきた。メロディーはほかにもVRアートを作っているが、世界で展示するたびに大きな反響を得ている「花華」の制作秘話を語ってもらった。

昨秋、スイス・チューリヒの美術館で最新版の花華を披露しましたね。私は平日に行きましたが、週末は長い列ができたとのこと。盛況でしたね。

そうですね。これまでヨーロッパのいろいろな場所で、あとはサンフランシスコ、ブラジル、中東、ロシア、北京や上海、インドネシアなどでも披露しました。100回以上展示して、毎回たくさんの人たちが楽しんでくれて。

チューリヒの展示場にはモニターが2台あったでしょう。あれは各自1台のモニターとヘッドセットとコントローラーを使って、2人で同時に花華に入れるのよ。花華はローカルネットワークではなくオンラインネットワークのようなものなので、遠く離れた場所にいる人ともつながるようにしてあるの、いわゆるマルチプレイね。別々の都市で同時展示ということが多いのだけれど、たとえばヨーロッパと中国とで展示していれば、同時に花華を楽しめるの。自分の声もほかの鑑賞者の声も聞こえるから、違う言語が飛び交ってとっても面白いのよ。5か国をつないだこともあったわ。

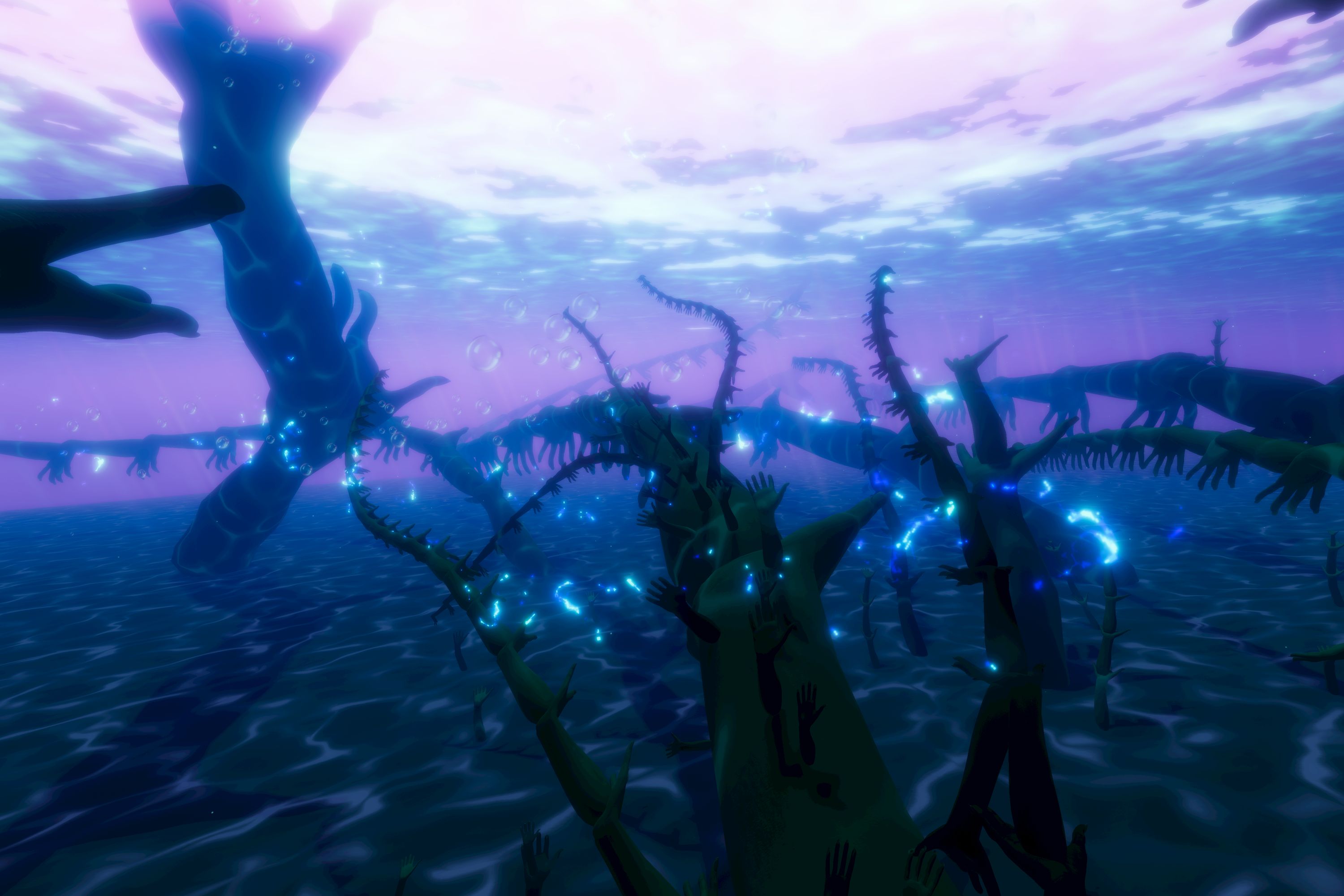

HanaHana 花華 | Photo by Zoe Tempest

花華は、あのバージョンで完結したのですか?

そうなの、昨年の最新版が最後だって決めていたので。でも、また少し変えてみようって新しいアイデアが浮かんできたので、まだ続けるわ! 手から噴水を出そうとか、いっぱい雪を降らせようとか、もういろいろ試しているの。

花華は、2016年の半ばからアイデアを練り始めて、VR技術者と一緒に作り始めて3か月でプロトタイプができました。そのプロトタイプを、スイスのHEK(ニューテクノロジーを使った現代アートのための美術館)の大きいVRアート展で初めて発表したら反響がとても大きくて。その後、本当にいろいろなところから招かれるようになったの。鑑賞者の様子を見ていたら、どんどんアイデアが浮かんできて、少しずつ変更を加えて洗練させてきました。アートは完成品を見せるのが普通だから、進化する作品という点で花華はちょっと異質ね。

招待された中にはゲームのイベントもあって、とても新鮮でした。ゲームズコム(gamescom ドイツで毎年開催のヨーロッパ最大規模のコンピューターゲームの見本市)では、英ガーディアン紙が「最も奇抜な自主制作ゲーム9選」の1つとして、花華を選んだの。花華はアートなのにね。ゲームとして捉えるなんてすごく変わっているわよね、面白いと思ったわ。

HanaHana 花華 | Photo by Zoe Tempest

花華は、チームで取り組んでいるのですよね?

そう、制作チームを作りました。プログラミング、サウンドなど、すべてを1人ですることはできないので。すごく費用がかかるので、私は資金集めにも奔走したわ。

VRアートというと、VR美術館もありますが、絵を描けるTilt Brushがよく知られていますね。

Tilt Brushは使いやすくていいですね。ただ、Tilt Brushは、やっぱりTilt Brushで作った雰囲気が強く出ると思います。

花華は、水中でも手を生やすことができてびっくりしました。

そうでしょう! 普通、VRでは物の表面が立体的に描かれていて、まるで目の前にあるように感じられるけれど、内側を見ようとしたり触れようとすと実体がありません。でも現実には、たとえば彫刻なら、彫刻の内側を覗いてみたら空洞になっていて、そこはまるでほら穴みたいで音も響いたりするでしょう。体だったら、体内に入れば血管が流れていて心音も聞こえたりするわけ。花華では物の中も見ることができるようにしようと思って、オアシスの中に潜れるようにして、音も付けたの。

音といえば、ノンダイエジェティック・サウンド*にもこだわりました。想像をはるかに超えるくらいたいへんだったけれど、1つ1つの手が生える瞬間に音を加えたの。それと手が水や砂といったほかの物体にふれる音を強調したくて、水の振動音を加えたり、砂に触って埃が舞う音を入れたり。そうやって音を織り込むことで、「いま、ここにいる感覚」が味わえるから。

*non-diegetic sound 映画研究で使われてきた概念。ナレーターや背景音楽などのこと。音の方向性が鑑賞者に向けられていて、物語の登場人物には聞こえていない音。もう1つのダイエジェティック・サウンドは、登場人物の声、登場人物が奏でる音楽、物音など。

花華は、マンガ「ONE PIECE」にヒントを得たというのは本当ですか?

ヒントを得たというか、私のアイデアと重なったの。私は彫刻を学んで、彫刻を作ってきました。テーマは、ずっと人間の体。体というものに夢中で体全体や体の部分を忠実に表現したり、アイデンティティー、変化するアイデンティティー、境界とかを表現していたの。それで手が生えるという花華のアイデアをすでに練っていたときに、当時私がアートを教えていた学生が「体の各部を瞬時に出現させられるハナハナの実に似ている」と、ONE PIECEを見せて教えてくれたの。

ハナハナの実について初めて知って、面白いと思ったわ。この実は人間の世界にエネルギッシュでクリエイティブなパワーを与えてくれて、同時にすべてを破壊するパワーにもなり得る。それってテクノロジーを象徴しているように思えたの。VRということでいえば、魔力によって体をコピーするってVRの中では起こせるわけで、私のコンセプトと同じだと思ったわ。

それに、ハナハナの実は悪魔の実でしょう。悪魔って怖くて暗いイメージが浮かぶじゃない。その点も花華に通じています。花華は幻想の世界で、心地いい夢かというとそうとばかりもいえなくて。奇妙な手があるだけで人もほかの生物もいない。生命のあるものすべてが死んで、手だけが世界に取り残されたエレメントのようで。孤独で気が滅入るというか、怖くて不安を誘う雰囲気があると思うの。すべての鑑賞者がそう感じるかはわからないけれど。

手以外の体の部分は考えなかったのですか?

もちろん考えたわ! 足だけもいいかなとか、限定せずにいろんな部分が生えるのもいいかなって。ただ、体の部分が全部出てきたら不思議でいいと思ったけれど、グロテスクな感じで違う世界になるだろうって思ったの。手は詩的だし、何かのシンボルになりやすいし、パワーにあふれているし、とくに、何かとつながる、何かをつかみたいという感情を表現したかったの。

いわゆるクラシカルな手法でアート作品を作ってきたのですよね、なぜVRアートを手掛けたのですか?

ものすごくクラシカルではないわ。粘土やブロンズはもちろん、ありとあらゆる材料で作品を作ってきたから。そのほか違う方法を使って、フィルム、パフォーマンスアート、サウンドワーク、コンセプチュアルアートといった作品も手がけました。花華が注目を浴びて、私のことをVRアーティストと呼ぶ人もいて、でも私はVRアートを追求しようとしたわけじゃなかったの。VRは、私が表現したいアイデアを形にする1つの手段よ。

VRアートを作るきっかけは、いろいろなことが重なっています。1つは母の病気と関係しています。母は統合失調症(幻覚や妄想により、生活にも支障が出たり、自分が病気だということがわからなくなることもある。原因が明らかにされていない病気)で苦しんでいたの。母にとっては、過去、現在、未来、物、人間、思い出とすべてが混ざってしまって、基本的に何も意味をなさないという危機的な状態だったけれど、私は刺激を受けてワクワクしていたわ。

一方で、遺伝して、自分がひょっとして母のように統合失調症になるかもと怖かったのね。だから、自分の体内で生物学的に決まっていること、つまり内臓全部を体から取り出してそれらをじっくり見てみようと思って、病院でMRIを取ってもらい、それをもとに3Dプリンターで自分の内臓を作りました。アートを使って、自分というものを探検しようと考えたの。その内臓オブジェを持ってメキシコのシャーマンのところへ行って、儀式もしてもらいました。医師たちが体をどうとらえるかとか、テクノロジーを使って体をどう観察するとかも含めて、すべてのことが神秘的でもあり現実的でもあったわ。

水力発電用パイプの中を歩いたことも関係しています。定期メンテナンスの掃除のためにパイプを空にしていると知り、長さ7km、直径3mの真っ直ぐなパイプがあったので歩かせてもらったの。一筋の明かりもなく真っ暗闇で、寒くて、自分が出す音しか聞こえなくて、少し怖くて、まるで宇宙とか異次元の世界にいる感じだった。これとまったく同じ体験はVRでは作り出せないけれど。

とくに好きなアートの方法はどれですか?

この方法があの方法よりいいというのはないです。体験・経験を音楽で表現するとか、VRで表現するとかいう違いなので。オブジェを作った場合でも、そのオブジェが物語を伝えて、鑑賞者はその物語を体験・経験するわけだから。

私が興味を持っているのは方法ではなくて、変形可能な体験・経験。新しくて、意味のある、生活に変化を与える変形可能な体験・経験をどう表現するか。VRアートは、花華でいうと手をどこへ生やそうかと好奇心がすごくわいてきて、手が生えるたびに驚かされる。それは素晴らしいと思うわ。

HanaHana 花華 | Photo by Zoe Tempest

ほかに、VRの良い点は?

VRでは誰もが自分の好きな世界を作れるけれど、VRなら何でもすごいとは思わないわ。VR自体は単なる方法で、いいとか悪いとかいう評価はできないと思います。

VRがパワフルですごく魅力的だと私が感じる点は、鑑賞者が中心にいること、そして「エンゲージメント」、鑑賞者と私のVR作品との相互作用が非常に深いことね。鑑賞者はVR作品の中でその人がしたいように描き、VR作品は鑑賞者の体、声、呼吸、視線に反応したり合わせたりもする。どの鑑賞者も私の作品を体感するけれどみんな違うから、ものすごく個人的な経験になるでしょう。芸術作品は鑑賞者にアイデアや感情を与えるけれど、ここまで深い関係性を築ける方法は、ほかにはあまりない気がする。

あとは、VRの世界だと鑑賞者が何にでも変身できるのもいい点ね。体の部分も無限に表現することができるし。

アートの世界も環境に配慮するアーティストたちが増えています。VRアートに関してはどう思いますか?

VRは電気を使うし、テクノロジーの発展がとても早いから機材を常に新しくしないといけなくて、たとえば私が最初に使っていたヘッドセットはもう使えないの。そういう意味で、環境問題に大きく貢献しているとは思えないわ。

でも、彫刻などの芸術品を展示するときは搬送があるでしょう、VRアートなら鑑賞者は世界のどこにいてもネットワーク上で楽しめるから、その点は優れているわね。

VRアートは広まっていくでしょうか?

そう思います。いまは、私を含めて限られた人たちだけがVRにかかわることができている状況です。VRはとても費用がかかるし、アーティストにとってはプログラムとか技術的な面での壁があるから、なかなかトライすることができない。たくさんのアーティストはVRに興味があって、VRを作ってみたいと思っているのよ。学生や若いアーティストなら、これから学ぶチャンスはたくさんあると思う。将来は、VRへの壁が低くなってもっとアクセスできるようになって、もっと面白いVRアートが出てくるはず。

ただし、芸術の分野でVRアートの居場所をどうするかというのは、まだ議論が続くと思うわ。VRアートは美術品を展示する施設に固定しなくても、オンラインでつながって鑑賞者がたくさんいるでしょう。だからVRアートだと、ギャラリーと一緒に仕事をしなくてもよくなります。VRアートはメンテナンスも必要だし、アップデートしないといけない、それは通常のアートとは違う点だし。

ご自身のVRアートの発展については?

大きいプロジェクトとしては、アートではないけれど、ミュージシャンたちのためのVRソフトを作ろうと思って会社 PatchXR – Sound of the Metaverseを共同で立ち上げたの。Tilt Brushの音楽版といえるわ。すごく簡単にバーチャルな音楽の世界を作れます。もう、試しているミュージシャンがいます(サンプル:PatchXR – Sound of the Metaverse)。コロナ禍でコンサートがキャンセルになっているし、ミュージシャンたちはとても興味を持っているわ。このソフトは、アーティストも使えます。

VRアートは花華以外にも作っています。そして、花華は、実は永遠に続く作品だと思っているの! 花華にもっと趣向を加えたくて、アート系のゲームデザイナーの視点を入れたらいいはずだと思うの。それには、日本人のゲームクリエイターが必要です。日本人のゲームクリエイターの技能は最高ね。もしクレイジーなゲームクリエイターがいたら、ぜひ連絡ください! 結婚してもいいくらいよ(笑) まだ日本にも行ったことがないので、日本に行くのも夢です!

—

HanaHana 花華

—

岩澤里美

ライター、エッセイスト | スイス・チューリヒ(ドイツ語圏)在住。

イギリスの大学院で学び、2001年にチーズとアルプスの現在の地へ。

共同通信のチューリヒ通信員として活動したのち、フリーランスで執筆を始める。

ヨーロッパ各地での取材を続け、ファーストクラス機内誌、ビジネス系雑誌/サイト、旬のカルチャーをとらえたサイトなどで連載多数。

おうちごはん好きな家族のために料理にも励んでいる。

HP https://www.satomi-iwasawa.com/