オランダ北部フローニンゲンは、大学町として知られる。フローニンゲル(グローニンガー)美術館は、故イタリア人巨匠建築家・デザイナーのアレッサンドロ・メンディーニが手がけた。運河に浮かぶようにして建ち、奇抜ともとれるポップな外観は、この若者の町を象徴するかのようだ。オランダの雰囲気にあまり似つかわしくないゆえに、その存在感はひときわ印象的だ。

この現代美術館で、現在、ダーン・ローズガールデ(1979年オランダ生まれ)の初の個展「プレゼンス(存在)」が開催中だ。ダーン・ローズガールデと聞いて、ああ、あの人ねとわかる人は、日本にはあまりいないだろう。ローズガールデ氏は、いまをときめくアーティストだ。オランダ・アイントホーフェン近郊にある、画家ゴッホの「星月夜」をイメージした光る自転車道「ゴッホの小径(VAN GOGH PATH)」の設計者だといえば、わかる人もいるかもしれない。彼のプロジェクトは国内にとどまらず、国外にも及ぶ。上昇する海面を表す光と映像の壮大な作品「WATERLICHT」はヨーロッパ諸国、北米、オーストラリアで披露しているし、1時間に3万立方メートルの大気を浄化する高さ7メートルのスモッグ浄化タワー「SMOG FREE TOWER」はオランダを始め中国やポーランドでも披露され、2019年10月には韓国にも登場した。

未来のランドスケープ(風景、環境、その場の状況)開拓者と評される氏は、このように、屋外でのプロジェクトを主に発表してきた。今回、美術館という大きな室内空間(800平方メートル)での個展「プレゼンス」でも、アートの一部としてのランドスケープというテーマが根底に流れている。

「プレゼンス」は、作品をじっくり眺めるという静的な行為以外を要求する。もちろん、眺めるだけでもよいが、作品に手で、足で、体全体でふれ、動き回ってほしいという。なぜなら、氏は「気候変動とランドスケープの改善」も念頭に置いたからだ。

「サステナビリティにかかわる問題の1つは、海面上昇やCO2やスモッグなどの環境汚染で、人々は憤慨したり、政治家を非難したりしますが、それでは、うまくいかないのです。そうすると、コネクションが失われてしまって、感じることも考えることもできなくなってしまいます。世界や未来がどうあってほしいかというイメージや関心を1人1人の中に呼び起こすためには、ふれることがとても重要です。距離を置き過ぎると、抽象的で学問的になってしまいます」(ローズガールデ氏)

氏が持つコンセプトは、どんなふうに作品化されたのだろうか。5つの展示室には、固定された箱や、動かせる大中小の球があり、光と影が交錯する(このほか、展示室内での靴カバーを着脱するため、最初に1室、最後に1室あり。氏の実績をビデオで紹介する1室もあり)。

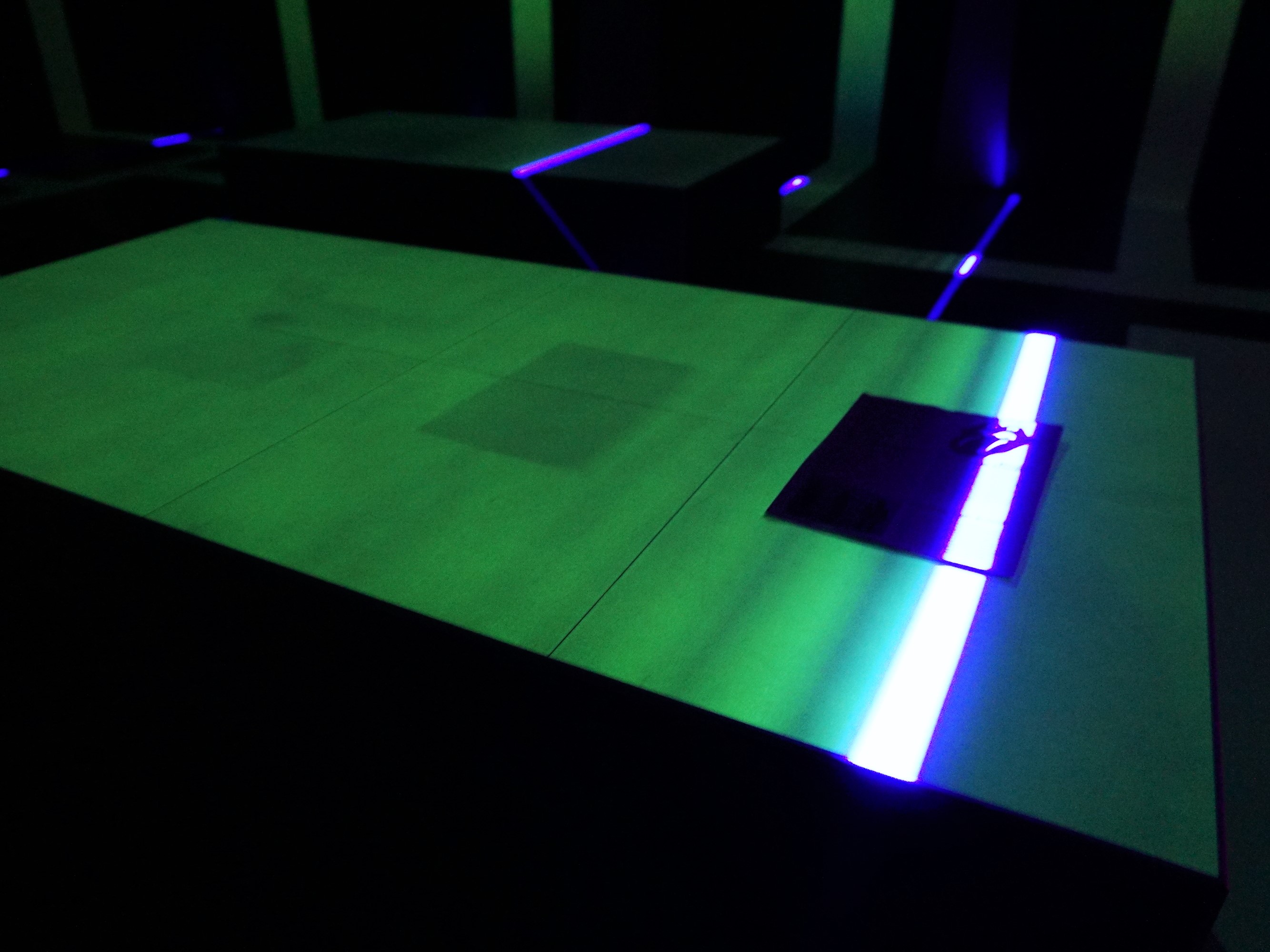

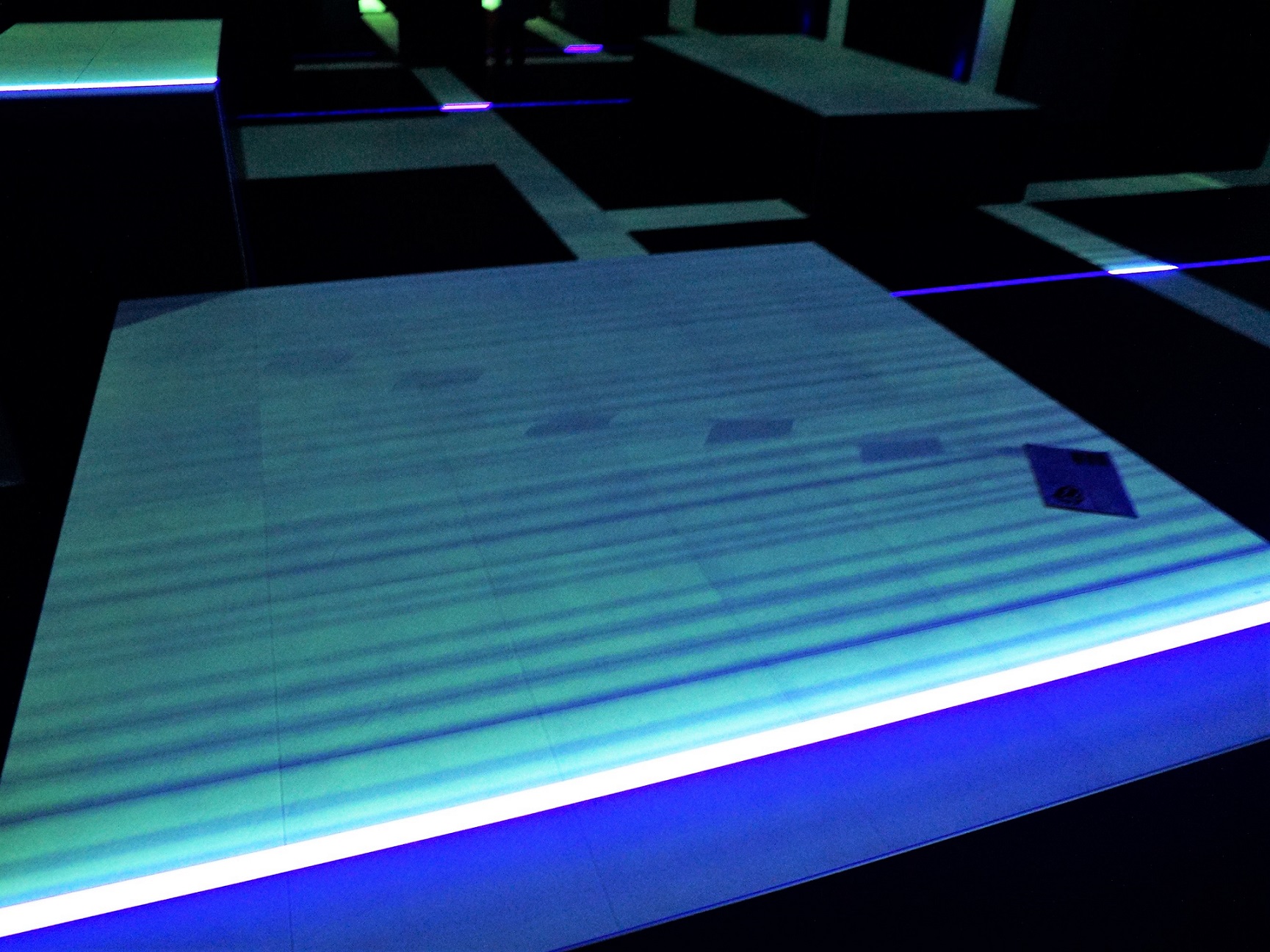

最初の暗い部屋へ入ろう。「プレゼンス」と壁に書かれた空間の床には、2本の太い直線(大きな四角形の連なり)が光っている。この道を歩き始めて驚いた。光の道に足跡ができ、しばらくすると跡形なく消えてしまった。手も使ってみた。四角形にふれると黒っぽい手形ができ、しばらくするとやはり消えて、光の道は何事もなかったように輝き続けた。

次の1番目の展示室には、大きさの異なる箱が距離を開けて固定してある。天井側から見たら四角形を配列した1枚の幾何学模様の絵だが、この作品はオランダの飾り気のないランドスケープにインスパイアされたという。数本の光線が部屋全体を横切るようにして一定の方向へ進行している。箱の表面に手を置いたが、最初の部屋でのように手形は現れない。動く光線に意味があるのかもと思い、手を置いたまま光線が手に当たり、通り過ぎるのを待ってハッとした。今度は手形ができたからだ。光線を浴びると影ができ、数秒すると消えるという仕組みだった。いろいろ試した。手元のパンフレットも表面に置き、光線が動く方向へパンフレットをずらして、自分が作った影のアートを楽しんだ。訪問者の中には、表面に座ったり仰向けに寝ている人もいた。

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

影ができて消えることの繰り返しは、人間の存在(プレゼンス)が地球に与えるインパクトを象徴しているという。「訪問者のあなたが作品を作り、作品があなたを作ります。あなたが存在していることは環境とかかわっていることであり、あなたの存在が環境にどんな影響を与えることができるのかに気づかせてくれます」

積極的に作品と相互作用することは、2番目の展示室で究極の形で促される。ここは、空っぽの部屋だ。色の光と、時々放たれる強いフラッシュがあるだけ。壁際にたたずんでみると、部屋のしかけがわかった。フラッシュを浴びると体の影が壁に浮かび、消えていった。どんな格好をしても構わない。フラッシュがその影を忠実に切り取る。壁だけでなく床を使ってもいい。部屋の真ん中に立って何もしないと何も起こらない。自分が主体的に動くことで、作品が変化する。

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

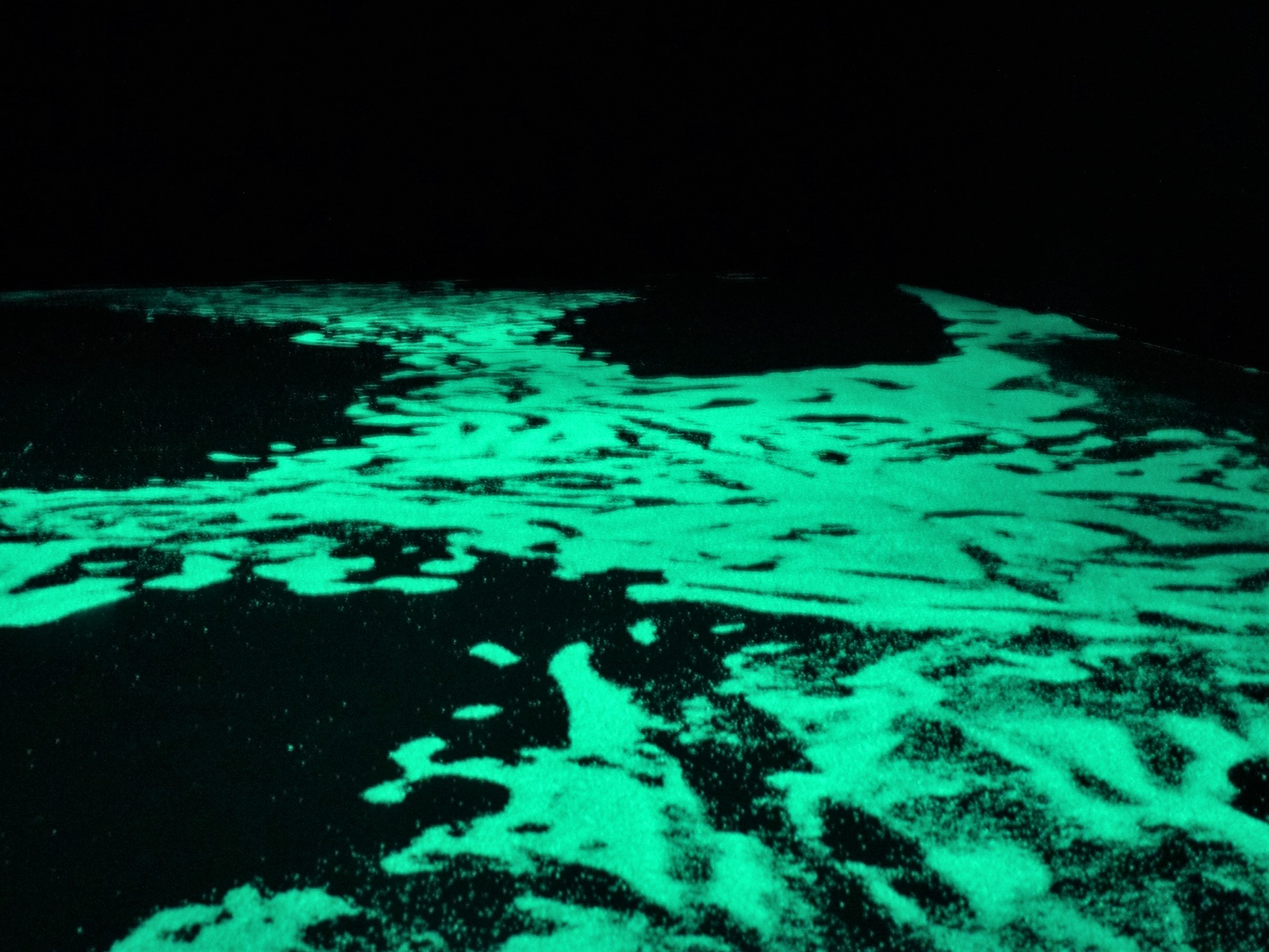

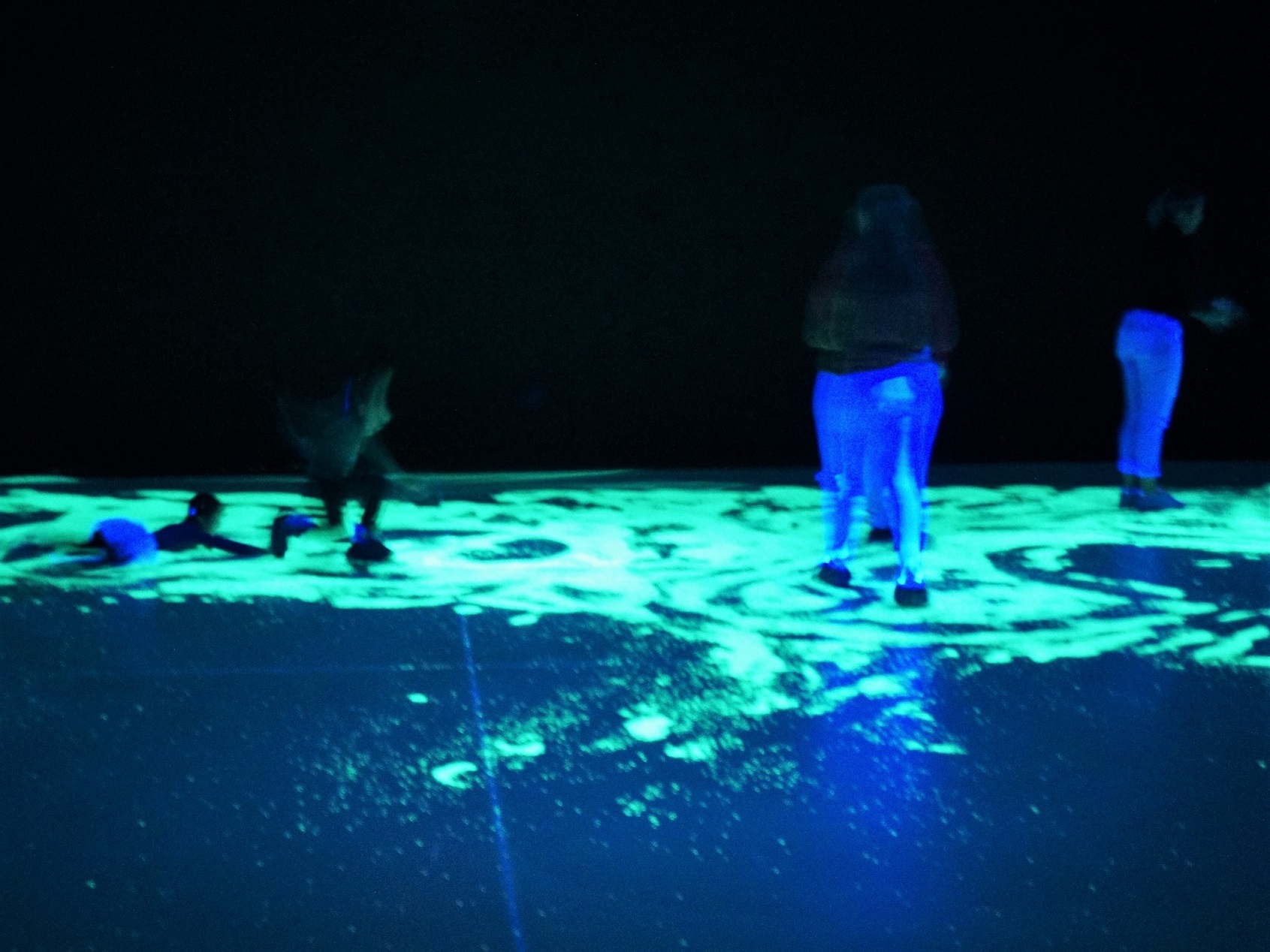

3番目の部屋からは球が登場する。ここには、小石のような粒状の球が無数に散らばっている。常時、両側からゆるやかな風が送られ、とても軽い球はその風にふかれて、様々な方向へ少しずつ動いている。この作品にもタイトルはない。砂浜か、川か、海か、雪か、大気の流れか、宇宙空間か、夜の町並みか、光の粒をどう解釈するかは訪問者にゆだねられている。歩いたり、寝そべったり、手に取ったり、ほかの人の様子を眺めたり。光の粒とどうかかわるかも訪問者次第だ。

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

訪問者たちに、はっきりした答えを与えないことも本展の特徴だ。「本展は、型にはまった答えは示しません。方向性を提案したり暗示したりするのです」

次の部屋では、突如、球が巨大化する。訪問者たちは、交流する対象のサイズががらりと変わって、部屋に入った途端、感覚が揺るがされるかもしれない。球は、ふれた人の影を映し出す。球は、動かすことができる。

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

最後の展示室は、とりわけ幻想的だ。クラゲを彷彿させる光る球が、無造作に床に置かれている。転がすと細い光の軌跡ができて線画を描け、誰もが、アーティスト気分にひたれる。ただし、ここにも決まりはない。足を使って転がしてもいい、玉にふれるだけでもいい。

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

- ©︎ PRESENCERoosegaarde

靴カバーを脱ぐ最後の部屋にたどり着くと、文字が飛び込んでくる。「宇宙船地球号には乗客は存在しない。私たち全員が乗組員だ(There are no passengers on spaceship earth. We are all crew)」。カナダのコミュニケーション・メディア学者マーシャル・マクルーハンの言葉だ。「地球に住む誰もが、地球の一部という意味です。あなたなら、地球をどうしていきたいですかと問いかけているのです」と氏は語る。

本展では、各自が主体的に積極的に作品とかかわることで作品が変化していく。その変化にも、1つとして同じものはない。人間が世界に与えるインパクトを、そして人間がネットワークの一部であることを、氏は、氏が惹かれるマテリアル「光」を使って見事に表現している。

本展は、美術館側にとっても画期的なイベントだ。展示という概念を考え直す機会になり、アート、デザイン、ファッション、テクノロジーの境界線を見つめてみたいという美術館側の強い思いとともに開催に至った。この変わった趣向のため、子どもたちも多数訪れている。

—

Photos by Satomi Iwasawa & PRESENCERoosegaarde

—

Groninger Museum「Daan Roosegaarde – Presence」

開催期間:2019年6月22日~2020年1月12日 (本展訪問は5歳以上を奨励)

通常開館日:火~日曜(月曜休み)10~17時

美術館へのアクセス:Groningenはアムステルダム市内から、電車で片道約2~2時間半。美術館はGroningen駅を出て目の前に見える。

Groninger Museum

—

岩澤里美

ライター、エッセイスト | スイス・チューリヒ(ドイツ語圏)在住。

イギリスの大学院で学び、2001年にチーズとアルプスの現在の地へ。

共同通信のチューリヒ通信員として活動したのち、フリーランスで執筆を始める。

ヨーロッパ各地での取材を続け、ファーストクラス機内誌、ビジネス系雑誌/サイト、旬のカルチャーをとらえたサイトなどで連載多数。

おうちごはん好きな家族のために料理にも励んでいる。

HP https://www.satomi-iwasawa.com/