インターンの女性2名が部屋の隅の床に座り、まな板ではなくカッティングボードにのったバターを切っている、なんとも不思議な光景がまず目に入った。

今回お邪魔したのは、料理スタジオではなく、インスタレーション、プロダクト、グラフィックなど様々な領域で活躍するコンテンポラリーデザインスタジオ、『we+(ウィープラス)』のワークショップとオフィス。

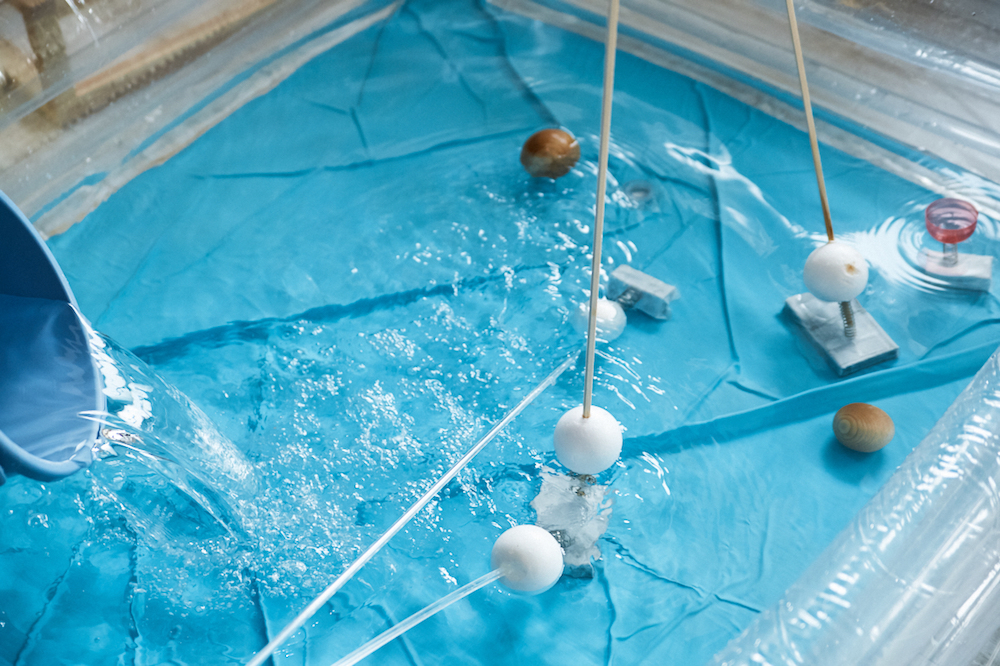

- 『we+(ウィープラス)』のワークショップ。バターを使用した実験の最中

- 『we+(ウィープラス)』のワークショップ。バターを使用した実験

- we+ 安藤氏

- 『we+(ウィープラス)』のワークショップの様子

- 『we+(ウィープラス)』のワークショップ

- 『we+(ウィープラス)』のワークショップ

「バターを使って実験をしている最中なんです。溶かして自然にできた形を見てみたくて。チーズも試しましたが溶けないんですよね」と、部屋の中心にある小さなプールにバケツで水を運びながら話すのは、we+(ウィープラス)の安藤北斗氏と林登志也氏。

エンジニアリング要素やテクノロジーを上手く利用し、自然現象を大胆に表現しているwe+の裏側は、意外にも小さなワークショップでのトライ・アンド・エラーの繰り返しの毎日だった。

we+ (左から) 安藤北斗氏、林登志也氏

お二人の出会いと、we+の始まりについて教えていただけますか?

林氏:僕は大学は美術系ではなく、経済学部だったのですが、学生の頃は芝居をずっとやっていました。演出サイドで大道具や音響もやっていたので自然と将来はものづくり系の道に行きたいなと考え、広告代理店に就職しました。しかし広告は誰かのために作るという作業だったので、それだけでは物足りなく感じてしまい、何か自分で物を作りたいと悶々としていました。そんな中、ある「ものづくり」のクラスを受講し、そこで出来た友人と何か面白いことを一緒にやりたいね、という話になりました。その後その友人を通じて安藤と知り合いました。

安藤氏:僕は当時ロンドンの美大にいて、一時帰国をしている際に紹介してもらいました。

最初はその共通の友人も含めた三人で、特殊インクを使用し、汗を掻いたら色が浮かび上がるTシャツを作りたいという話になりました。汗はすごくネガティブに捉えられがちなものですが、汗を掻くと『お疲れ様でした』という文字が浮かぶ、汗を掻いた分だけ美しい模様が浮かび上がるなど、“汗がポジティブに捉えられるようなアイテム”を作りたいと考えていました。プロジェクトの話を具体的にした後は、僕はロンドン、林は東京と離れたのですが、スカイプなどを利用して遠隔で話を進めて行きました。一年半後に僕が帰国してからはもっと本格的に動き始めたのですが、それだけでは仕事にはならなかったので、それぞれが会社に所属しながら部活的に活動をしていました。

僕は大学を卒業後、商社に就職し、プロジェクトマネジメントの仕事をしていました。自分がプレイヤーとして作品作りをするというよりは、プロデューサーのようなポジションでした。もともと日本の美大では空間を勉強し、その後ロンドンに行きグラフィックを勉強したので、ある程度デザインの知識はあったのですが、ものづくり以外の事であるビジネスの事などに関する自分の知識は曖昧なのではないかと考えていて、一度そちらの方に行ってもいいなと思い、そのような仕事を選びました。僕の場合、会社に所属する前や最中もずっとwe+の活動でアウトプットもしていた為、特に会社の仕事が嫌だと思うことも特にありませんでしたね。そして5年くらい前にwe+が忙しくなってきたタイミングでお互い会社をやめ、現在に至ります。

会社に所属しながらの活動は忙しかったと思うのですが、どれくらいの頻度で会われていたのですか?

安藤氏:それが結構な頻度で会っていたんですよね(笑)。

林氏:朝7時に渋谷のカフェで仕事の前に待ち合わせたこともありましたね。当時僕は上原に住んでいたので朝6時半のバスに乗ってミーティングに行っていました(笑)。やる気満々ですよね。

安藤氏:朝7時に待ち合わせてミーティングをして、その日の夕方にwe+としての仕事の打ち合わせに会社を抜けて行って会って、その日の夜もまた会っていたという……。we+、 会社、we+、会社、we+という感じで1日に3回会うなんていうことも結構ありましたね。

林氏:あの時は若かったから問題はなかったけど、今はきついだろうなあ(笑)情熱があったというか、「何者でもないから、何かやらないと」という危機意識はありましたね。

(左から) 安藤北斗氏、林登志也氏

最初の頃はSIGGボトルなどのプロダクトを作られていましたが、今はアートピースのような作品になっていますね。どのように変化していったのでしょうか。

安藤氏:今でも自分達がアートピースを作っているという認識はほとんどありません。客観的に作品を見ていただいて、アートだと感じるという人々の意見は理解はできますが、軸足として置いているのはデザインですし、デザインの文脈に対して自分達の作品や活動をプロットしているという感覚です。よく僕たちの活動は、アートとデザインの中間地点という言い方をしているのですが、アート的な考え方を取り入れてデザイン軸の中で活動して行くというのが基本的なスタンスですね。実は昔作っていたプロダクトも、今のアートピースと捉えられることが多い近年の作品も、発想の仕方、トライ・アンド・エラーを重ねてるという物作りの方法、そして時間軸を考えるなどの思考という具合に、基本はあまり変わっていないんです。

林氏:一番最初のTシャツもそうですが、we+として制作したプロダクトは、人の行為と連動して何かが行われる、人がアクションを起こさないと繋がらないなど、時間軸を操り、ストーリーのあるものをテーマに作っていました。当時は深くは考えてはいなかったのですが、これは人間にとっても大きいテーマではあるし、自分たちも元々とても興味があった内容なので、普遍的に今でも僕たちの作品に生きているテーマなのかなと思います。そういう意味では昔と同じことをしている感覚です。

僕たちもそんなにルートをスパーンと切り替えたわけではなく、徐々に変わっていったのですが、リミテッドの作品にシフトしたきっかけはミラノサローネだと思います。スタジオを作ってから、毎年ミラノサローネに作品を出品しています。

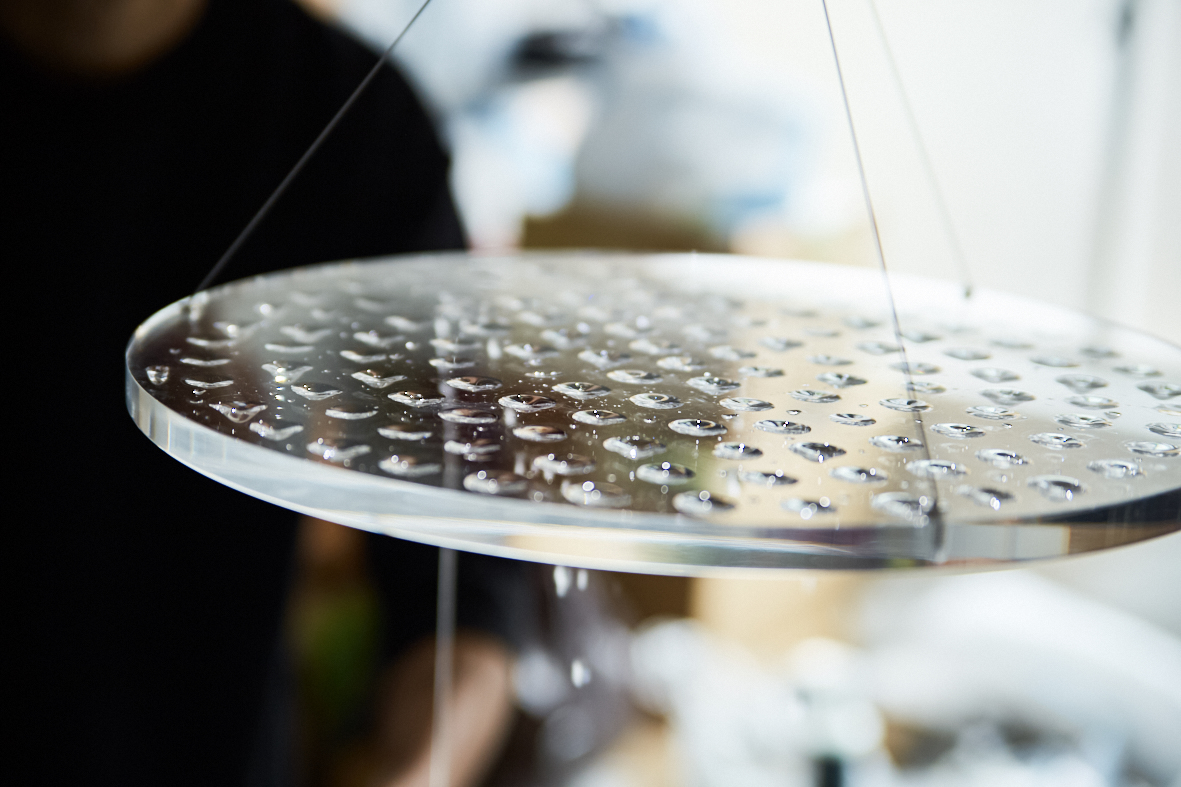

一番最初に出したのは、KAPPES(デザイナーやエンジニア等、複数のメンバーによって構成されるクリエイティブチーム)として制作した、水滴がテーブルの中で踊るように動くMOMENTum(モメンタム)という作品でした。最初は僕たちも深くは考えず、「ただのファニチャーを作っても面白くない、ファニチャーじゃないようなファニチャーを作ろう」というような考えだけで制作し、出品したんですよね。そうしたら色々な方に意見をいただいたのですが、いただいた言葉の中に「コンテンポラリーデザイン」というものがあり、そこで初めてそういうフィールドがあることを知りました。その後自分たちでも調べ、ヨーロッパではそういうフィールドに特化しているギャラリーがあったり、リミテッドで作られている作品が売買されているマーケットがあることを知りました。僕たちの興味とコンテンポラリーデザインというフィールドがすごく合っていたし、日本でもやっている人がいなかったので、じゃあそれをやってみようと、ここ数年で固まった感じですね。

林登志也氏

アートではなくデザインだと言い続ける理由はあるのでしょうか?

林氏:単純に、元々デザインべースで物事を考えてきているからだと思います。デザインの勉強などは沢山してきたのですが、アートのことはあまりわかっていないと思います。もちろん大きな流れはわかりますが、じゃあ自分たちがどういうポジションでアーティストとしてやっていくのかというモチベーションだったり、ボジショニングだったりというものはわかりません。そういうのが、「デザイン軸です」と言い続けている理由だと思います。アーティストとして、僕らと似たような表現をされている方もたくさんいらっしゃいますので線引きは難しいところですが、自分たちの中で整理していけば、わかってくれる人はわかってくれるのかなと思っています。

時間軸の要素の他に、エンジニア要素やメカニズムが含まれた作品も多いような印象です。メカニズムやテクノロジーを利用することには、以前からご興味があったのでしょうか?

林氏:純粋にテクノロジーに興味はありました。2000年代後半って表現にテクノロジーを入れたものが普通になってきて、表現の幅が拡張したり、これまで体験したことのなかった感覚を覚えたり、そういう興味が最初の方の入り口ではあるとは思います。

安藤氏:ただ、僕たちのもの作りは、どちらかというとテクノロジーをあまり表には出したくはないですね。すごくアナログな方法でテクノロジーを見せて行くということに拘っています。あまりデジタルすぎるものよりも、身の回りにあるものがある動きを加えてあげることによって変化する、というようなものに興味があり、それを手助けするためのテクノロジーの利用をしているという感覚ですね。

林氏:やはり見せたいものって何なのだろうということを考えると、自然現象の抽出や身体性で、そこは最初からぶれないので、テクノロジーをどう見せたいかということがその思いに勝ることはありません。ワークショップでトライ・アンド・エラーを繰り返している最中にも、もしテクノロジーが前に出過ぎてしまった場合はすぐにわかります。最新のテクノロジーは面白いかもしれないけれど、元のアイデアが表現できないと意味がありません。

安藤北斗氏

安藤氏:実際に作り上げるまでの工程も、ワークショップで実験をし、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら手で作って行くという、非常にアナログな方法です。手でモックアップを作ったり、素材に光を直接当ててみたり、切って焼いて見たり。ISSEY MIYAKEのインスタレーションを例にあげると、あれは70個くらいのモーターを同期させ、布を引っ張っているので、エンジニアリング要素も含まれた作品なのですが、最初は切ったISSEY MIYAKEの布をインターンを含む五人くらいで手で引っ張ってみて、どうしたら面白くなるのかを探りました。

このようなスタート地点なので、手で動かすレベルのテクノロジーにしていこうという気持ちがあるのかもしれませんね。手をテクノロジーに置き換えるというか……。スタート地点がかなりアナログなのでテクノロジーっぽさが結果的に出てこないのでしょうかね。かなり時代にそぐわない方法だとは思います。だからこそ、人の心に刺さったり、ちょっとゆさぶれる物を作れるのかなとも思います。

林氏:人類がずっと昔から共存してきた自然という環境って僕らにとっては絶対に心地よいものであり、それが急にここ数十年で出てきたデジタルに負けるはずがないのではないでしょうか。蓄積している歴史も違いますし、自分たちの体に染み込んでいる感覚も違います。新しいテクノロジーを嫌っているわけでも否定しているわけでもありません。ただ、自分たちの過去作品から言えるのは、自然の現象がちょうどよいカタチで作品に入っていると、ほぼ全員が共感してくれたりほぼ全員が触りたくなったりはしています。その感覚は表現の強度を高めるのには重要視しています。

手で実験を繰り返すということは、例えば純粋にお金を儲けたいとか、楽をしたいと考えたら絶対に選ばない道だと思いますし、非常に非効率なやり方をしているんですよね。そういう意味では合理性を無視して物を作っています。まあ無視しているわけではないのですが(笑)。一旦置いておいて、考えているのですかね。

- Cuddle (2017)

- Cuddle (2017)

- Drought (2017)

- Drought (2017)

クライアントワークをやる際に作家性が出過ぎないように、など気をつけたりもしているのでしょうか?

安藤氏:クライアントワークの種類にもよります。ウィンドウディスプレイや空間インスタレーションはデザイン的アプローチ、つまり課題解決型のデザインではなく、どちらかというと僕らに求められていることは表現だと思うんですね。ゆえに、自分たちの表現で勝負していくので、作家性を前面に押し出した作品を作ることがスタンスです。

コミッションワークで企業の方と新しいプロダクトやコンセプトモデルを制作する場合などは、コンテンポラリーデザインで得た経験や形式をコミッションワークに横滑りさせて行くという感じですね。その場合は、けして自分たちの個性を消しているわけではないのですが、モードとしてはプロダクトのことを純粋に考えて、リサーチをしてディベロップさせているので、作家性はぱっと見は表にはあまり出ないのかもしれません。ただ勿論自分たちとしては自分たちでやっていることなので、自ずと思想などは反映されているのではないかと思います。

we+に役割分担はあるのでしょうか?

安藤氏:とてもよく聞かれるのですが、ほぼ全ての場合、僕たち二人と、青木、関口というフルタイムスタッフの四人で一旦アイデアを出し合います。その中で、面白いというものをすくい上げて、実験をしていきます。その実験を引っ張る人はその都度違うのですが、実験を行い、現象を見たときに全員が「おお!」とならないと先には進まないようにしています。一人が「おお!」といっても他が盛り上がらないときはやめています。全員の「おお!」が一致した時はやはり何かがあるんですよね。僕たちの実験って、高度な専門知識を要求されない誰でも出来るような実験なので、みんなでやっていくというスタイルになっているのかもしれません。

では、過去の作品でそれぞれが好きなプロジェクトを教えてください。

安藤氏:KAPPESで作ったMOMENTumという水のテーブルですね。あれをミラノに出したことで、ある種の世界がひらけたというか、変わったというか。コンテンポラリーデザインというフィールドがみえたきっかけでもありますし。MOMENTum以前も自然現象を作品に取り入れるということは無意識的にやってはいたのですが、意識的に考えるということもあの作品からかもしれません。あれがなかったらスタジオとして違った形になっていたのかなと思うくらい、大きなターニングポイントになった作品です。

林氏:僕はDriftという砂の時計ですね。砂鉄が敷いてあり、その下で磁石をつけた時計が規則的に回っているだけという、とにかく単純な構造の作品なのですが、美しいのです。極めてシンプルなのですが表現として深いものになり、シンプルでも深みが表現できるという発見ができたことが嬉しいです。

we+ってシンプリシティ、引き算が上手ですよね。

安藤氏:ものを作って行くときに、基本的な原則として、なるべく複数のことを同時に言わないということは決めています。シングルイシューで物を作るといいますか。あまり一つのオブジェクトに対して色々な素材を入れることもないですし、なるべく一つの素材で作ろうと思っています。

林氏:みんながおお!という現象に辿りつくのがメインなので、潔くできるのではないでしょうか? そこにコアがあるからこそ大胆に引き算ができるのかもしれません。

最後に若い世代、デザイナーを目指している人たちなどにアドバイスはありますか?

安藤氏:え、考えたことがないなあ(笑)。でもあえて言いますと、「ずっと昔から携帯を触っている」、「辞書の引き方もわからないのか!」、「時刻表の見方もわからないなんてひどい」など、ミレニアル世代に対しては上の世代からの色々な意見があると思います。でも僕はそういう環境で育ってきてしまっているのならば、携帯も電力もコンピューターもなくなることはないわけですから、自分の置かれている環境を否定するよりも、自分の周りにあるものをうまく利用して新しい環境を作って行くことの方が絶対的に良いと思っています。昔の人だったらスカイプでミーティングするなんて考えられなかったと思いますが、今では当たり前になりましたし、その方が明らかに便利ですよね。だったらどんどん便利な方に進んだ方がいいと思います。そういうことをやり続けると、きっと新しい物の見方だったり、新しいパースペクティブが切り開かれるのではなかろうかと僕は考えます。今置かれている環境を活用していくと、勝手に新しい未来は出来上がって行くものだと思います。

林氏:自由にやればいいと思います。スタジオを立ち上げて一番良かったと思うのは毎日の暮らしにストレスが無くなったことです。勿論、予算がない!とかクライアントさんとの意見の食い違い!等はありますが、それも含めて僕の人生になっているというか。やはり好きなことをやっているので幸せです。安定だけを考えてもつまらない。死ぬわけじゃないから、やりたいことをやればいいのだと思いますよ。

we+ (左から) 安藤北斗氏、林登志也氏

—

we+

林登志也と安藤北斗により2013年に設立された東京を拠点に活動するコンテンポラリーデザインスタジオ。林は1980年富山県生まれ、一橋大学卒業。安藤は1982年山形県生まれ、セントラル・セント・マーティンズ卒業。プロダクト・インスタレーション・グラフィックなど、多岐に渡る領域のディレクションとデザインを行ない、テクノロジーや特殊素材を活用した実験的なアプローチを追求している。国内外での作品発表のほか、Gallery S. Bensimon(パリ)やRossana Orlandi(ミラノ)などのデザインギャラリーに所属。主なコミッションワークとして、Sony、マリメッコ、イッセイミヤケ、森美術館がある。

—

松下沙花 (まつしたさか)

アーティスト。

長崎生まれ。ニューヨーク、トロント、横浜育ち。

Wimbledon School of Art (現ロンドン芸術大学ウィンブルドンカレッジオブアート)の舞台衣装科で優秀学位を取得。その後Motley Theatre design Courseで舞台美術を学ぶ。大学院卒業後はロンドンにてフリーのシアターデザイナーとして映画、舞台、インスタレーションプロジェクトのデザインを手がけた。2012年より個人プロジェクトの制作を始め、現在は東京をベースに活動を続けている。

www.sakamatsushita.com

instagram: @sakamat

—

All photos by Misa Nakagaki

中垣美沙

写真家

雑誌や書籍を中心に撮影し、自身の作品制作も行う。

http://misaphotos.com